2023年3月31日更新

「子どもたちが新しい発見をする1日」共創SDGs出張授業にフジテレビが参加

伊藤園、特許庁、りそな、NTTデータ、フジテレビ…。

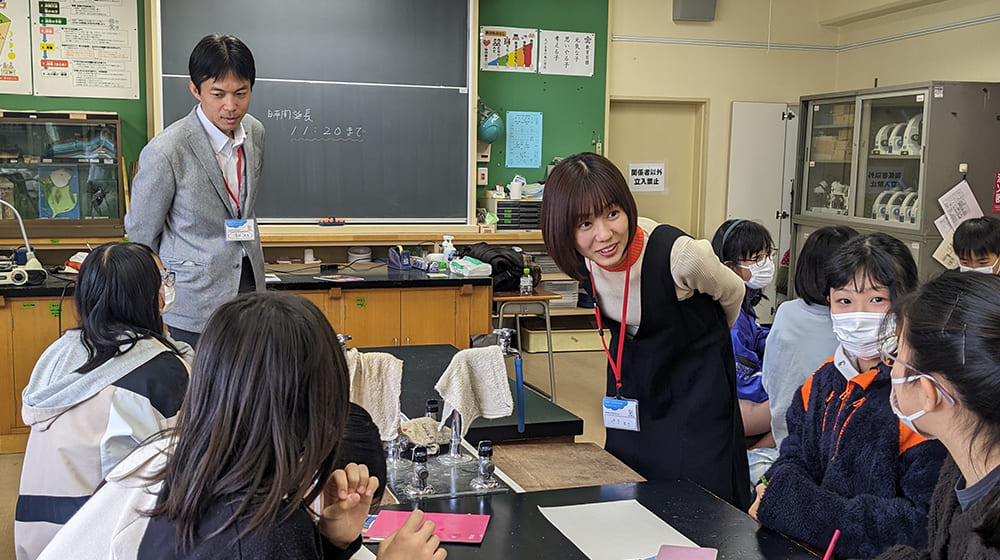

一見すると共通点がなさそうな企業・団体の名前ですが、それぞれに所属するメンバー数人ずつが練馬区立光が丘春の風小学校に集まりました。

その目的は、「共創SDGs出張授業」です。

「出張授業」と言えば、フジテレビでは『あなせん』という名前で“アナウンサー先生(『あなせん』)”が言葉の授業を行う社会貢献活動を2005年9月から続けています。

今回の授業は、言わばその発展形。「様々な企業・団体と一緒になって小学校で授業をする」という初の取り組みとなりました。

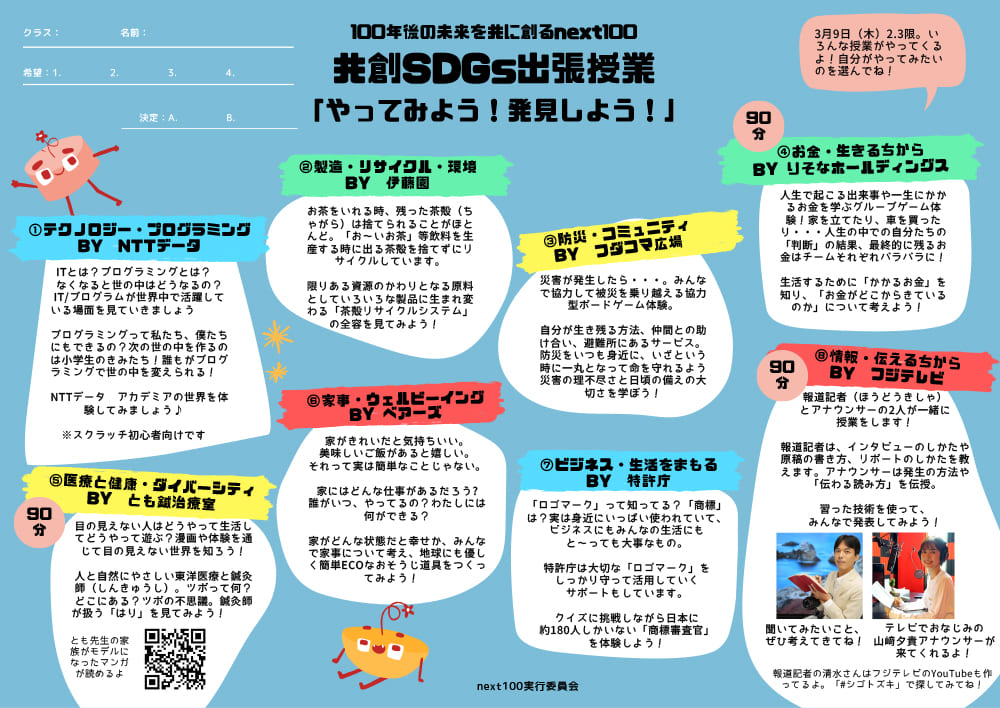

主体となったのは「next100実行委員会」。100年後の良い未来を、多様な仲間と共に積極的に創ろうと活動しているチームになります。

「多様な仲間と共に」がポイント。

サステナビリティや社会貢献に関する活動は、フジテレビをはじめ多くの企業で行われていますが、1社だけでは広がりやインパクトがどうしても限定的になってしまいます。しかし、同じ志を持った企業や団体が集まればさらに効果的な施策ができるのではないか。そう考えたのが「next100」プロジェクトです。

ここにフジテレビも加わることになり、打ち合わせのなかで『あなせん』の取り組みなどを伝えたところ、ぜひ各社に呼びかけて一緒に出張授業をやってみたいということに。next100にとっても新たな挑戦となりました。

今回の対象は小学5年生。子どもたちは事前に興味のある講座を選んでおいてエントリー。

それぞれ分かれて授業に参加します。

集まった企業団体は8つで、伊藤園は「茶殻のリサイクル体験」、りそなは「お金のゲーム」、特許庁は「商標のクイズ」など、バラエティ豊かな授業が並びました。

フジテレビの授業テーマは「情報を伝えるちから」。

山﨑夕貴アナウンサーと報道記者をやってきた私がペアとなって、「伝わる原稿の作り方」と「上手な伝え方」の授業を行ないました。

前半は私がメイン先生となり、普段書いているニュース原稿やナレーション原稿のテクニックを学校の作文でも使えるようにアレンジしたワークショップ、後半は山﨑アナウンサーがメイン先生として、出来上がった作文を上手に読む発表会という全部で90分の教室です。

慣れない文章作りと発声に、子どもたちも最初は苦戦していましたが、素直にアドバイスを聞いているうちにメキメキ上達。「大好きな冷たいうどんにまつわる秘密」や「自分がテニスを続けている本当の理由」など“伝わる原稿”を次々と生み出し、発表会では大人顔負けのプレゼンテーションを見せてくれました。

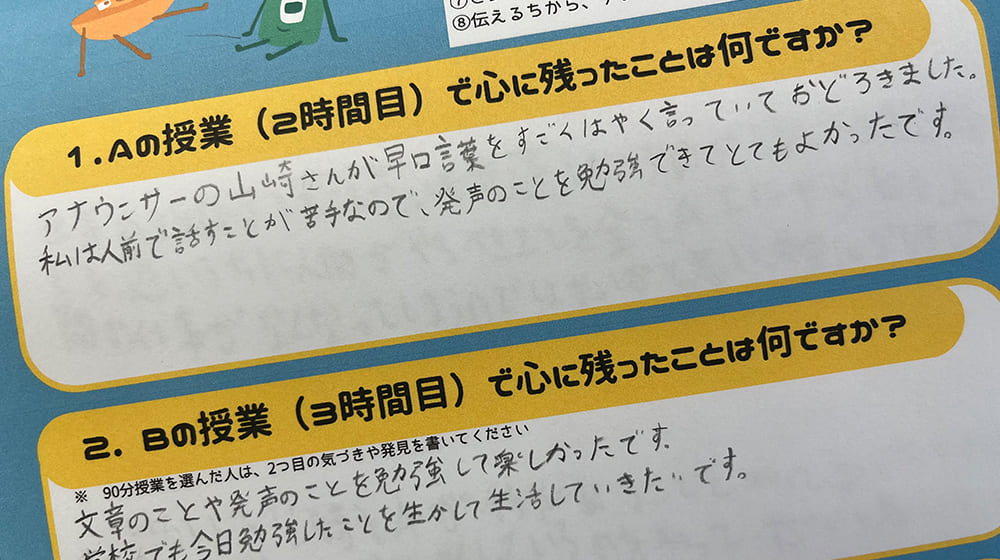

授業を通じて自信をつけてくれた子どもも多かったようで、終了後のアンケートでは嬉しい感想がたくさん届きました。

「私は人前で話すことが苦手なので、発声のことを勉強できてとても良かったです。」

「私も将来だれかに何かを発表(伝える)仕事につきたいなと思いました。」

「テレビの人になるとおもしろいことがたくさんあることにきずいたから、テレビの人になりたいと思った。」

(すべて原文ママ)

「伝える授業」で私たちが一番伝えたかったのは、「自分自身は何が面白いと思うのかに気づき、聞いてくれる相手のことを考えながら話す」ということです。教室の「多様な仲間と共に」伝えあう体験を通じて、“新しい自分”に気づくきっかけになっていたらいいなと考えています。

ビジネス界では、新たな事業を成功させるのに「3つの力」が必要とされています。それは「知識」と「実行力」と「ネットワーク力」です。「知識」だけでは計画倒れになりがちで、「実行力」だけでは既存ビジネスの延長線になりがち。この2つの力が備わっていれば一定程度はうまくいくのですが、それでもどこかで見たようなアイデアが進行するだけで目新しさに欠けるということがよくあります。

そこで必要なのが「ネットワーク力」です。異なる業界・領域・専門性を持った人たちと協力することで、これまでにないアイデアや推進力が生まれやすくなり、大きな取り組みに発展する可能性が高まります。

SDGsの目標17『パートナーシップで目標を達成しよう』で、「さまざまなパートナーシップの経験などをもとにして、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップをすすめる。」(17-17)とされているのもこのためです。

授業後には、小学校の控室に“出張先生”たちが集まって情報交換会を行ない、各教室の様子や、各社のいまの課題、今後やっていきたいことなど、様々な話を伝えあいました。それぞれの専門性に基づく「知識」と個別に進めてきた「実行力」に、今回のような「ネットワーク力」が加わることで、100年後のより良い未来を創っていければと思っています。

今回の参加社・団体:

株式会社伊藤園、株式会社フジテレビジョン、特許庁、

株式会社NTTデータ、

株式会社りそなホールディングス、

株式会社ベアーズ、とも鍼治療室、フダコマ広場

文:清水俊宏(フジテレビ 記者・プロデューサー・ユーチューバー)

山﨑夕貴アナウンサーからのメッセージ

「インタビューをして原稿にまとめる」作業というのは、大人でも難しいものです。

最初はインタビューがなかなか進まない場面も見られましたが、少しヒントを与えると子どもたちはコツを掴むのが早く、それぞれ個性的で独創的な原稿が出来上がりました。原稿を発表する際には照れもなくなり、みんな堂々とよく通る声で発表してくれている様子を見て胸が熱くなりました。

「情報を伝えるちから」の大切さに触れることで、子どもたちが将来何かを選択する時の助けになることを願います。