児童養護施設で暮らす子どもたちの“夢”スピーチを今年も指導

[2015年8月12日更新分]

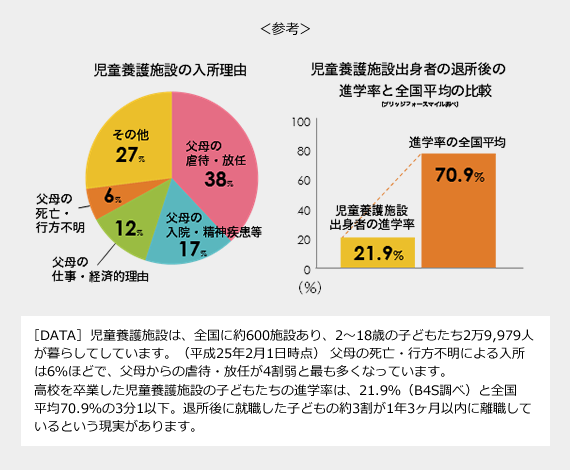

親からの虐待や経済的理由で児童養護施設で暮らす子どもは全国に約3万人います。

彼らは、高校を卒業する年齢=18歳で児童養護施設を出なければなりません。

(場合によっては20歳まで延長できますが、ほとんどは18歳で退所。)

18歳で、家賃・生活費・学費等をすべて自力でやりくりしないといけないのは、かなりの負担です。それだけでなく、金銭面の問題が彼らの「夢の選択肢」を狭めていると感じます。

合同で発声と滑舌練習私たちは児童養護施設を出たあと、夢の実現のため進学をめざす子どもたちに奨学金をプレゼントするスピーチコンテスト「カナエール」(企画・運営:NPO法人ブリッジフォースマイル)の活動を2011年からサポート。彼らの未来を少しでもお手伝いできたらという思いで、フジテレビの現役アナウンサーによるスピーチ指導を実施しています。この「カナエール」のプログラムはただ奨学金をあげるのではなく、スピーチコンテスト出場という過程で、子どもたちのコミュニケーション能力を向上させ、ボランティアの方たちなど様々な人との交流の場を持たせる仕組みになっています。

私たちは、5月下旬から指導をはじめ、6月20日の東京大会/6月28日の横浜大会を無事終えることができました。「カナエール」の活動を始めた4年前に比べて過去3回の蓄積によりスピーチ指導のやり方も徐々に進化してきました。

|

|

| 6月20日カナエール東京大会@四谷区民ホール | 6月28日カナエール横浜大会@横浜市開港記念館 |

コンテスト当日、18歳前後の子どもたちが自らの言葉で語った「過去と未来」には本当に心が動かされました。

その言葉どおり夢が実現するために、私たちにもっとできることはないかを考えていきたいと思います。

【指導したアナウンサーの感想】

奥寺 健アナウンサー

熱心にアドバイスする奥寺アナカナエールが、最近は私の年中行事になりつつあります。今年はどんな人たちに会えるかな…?と思いながら、会場に足を運びます。

会場には、スピーチ出場者一人に対し、数人の大人からなるサポートチームがあります。

とてもなじんでいるチームや、遠慮のあるチームなど、雰囲気は様々。

どうすれば、若いカナエルンジャーが堂々とスピーチができるようになるか、みな、頭をひねり、それぞれのチームがそれぞれの方法論を導き出します。

子どもだけでなく、大人も真剣勝負しているのが伝わってきます。

そこに、私たちアナウンサーは、スポット参戦させてもらっています。

決して十分な時間ではありません。

でもそれだけに、彼らが本番の舞台で輝いているのを見ると、驚きと嬉しさで、いつも胸が一杯になるのです。

川野良子アナウンサー

川野アナ とっても前向きである!

吸収力が早い!

これが、コンテスト出場者の共通点。

ちょっとしたアドバイスを最大限に利用して、

いいスピーチに変身させてくれるのです。

今回語ったみんなの夢は、

もっと大きな夢と変えていける力がある。

そう確信しましたよ!

佐々木恭子アナウンサー

こういう風に整理すると

わかりやすくなるんじゃない? カナエ-ル。

今年も、感動をありがとうございました。

「伝えたい!」強い想いに触れると、本当に心が揺さぶられます。今、ここで未来に向かって一歩踏み出そうという瞬間に立ち会えたことが、最高です。

本番の緊張を乗り越えられたみなさん、

これからも正念場がくるたびに、思い出してくださいね。

「緊張は、チャレンジの証!」です。

みなさんのこれからの本気のチャレンジ、応援し続けている人たちがいます。

これまで育ててくれた方々、今回のサポーター、そして、施設の後輩たち、

もちろん、私たちも・・・。

いつかどこかで、お仕事するみなさんと会えるのを、楽しみにしていますよっ!

梅津弥英子アナウンサー

梅津アナ “伝え方”のアドバイスをする中で、子どもたちが見せる表情や言葉に、毎回ハッとさせられます。

彼らにとって、スピーチに挑むということは、自分と向き合う作業。楽しいことばかりではないんだなと。悩みながら、それでも周りのサポートに素直に応じ、ぐんぐん変わっていくルンジャーの姿に、毎回胸が熱くなります。

たくさんの方と共有したい瞬間です。

小穴浩司アナウンサー

夢の話に耳を傾ける小穴アナ私は今回初めてカナエールのお手伝いをさせていただきました。子どもたちのスピーチを聞いて、そのあとアドバイス。そして最後にもう一度スピーチで確認というもの。

まず最初にひとりひとりの話を聞いて感じたのは彼らのここまでの人生と、その時間の中で得た等身大の思いです。このままでも素晴らしい素材に、何か私たちがしてあげられることとは何だろう。率直にそう感じていました。

しかし、そんな私の思いはすぐに解消されます。

というのも、すでに彼らなりに「ここをよくしたい」という思いがしっかりあるんです。

その一つ一つに、私なりの言葉を伝えました。

できる限り彼らが自ら一歩前に進む姿勢を大切にしてあげたい。

この言葉は絶対に残したいというのも多く削ったり足したり変えたり…。

言葉を伝えることのむずかしさを自分自身も改めて感じながらの作業です。

そして最後にもう一度発表してもらうと、

それはもうアドバイスさせていただいた以上のものに。

彼らの吸収力にも驚かされたと同時に、彼らならきっとうまくいくと思いました。

大会の後、解団式にお邪魔させていただいたのですが、表情が全然違うんです!

こんな短期間で、こんなにも大人びた表情をするのは、

きっととてもいい体験をしたから。

一つステップを登った彼らから、最後に何か大切なことを教えてもらった気もします。

この先の彼らの夢が叶うと信じて。