フジテレビジュツ博

開催レポート #5

第1回:2019年2月22日(金)・23日(土) 開催

フジテレビジュツ博 特別講演

『歌舞伎 衣裳の世界』

2019年2月22日 14:30~ マルチシアター

- 司会

- 山中 章子 (フジテレビアナウンサー)

- ゲスト

- 松竹衣裳株式会社 代表取締役社長

海老沢 孝裕

山中アナ今回は歌舞伎の衣裳の世界について深いお話を聞かせていただきたいと思います。まずは海老沢さんの経歴を振り返りながらお話を伺ってまいります。

1978年に松竹衣裳株式会社に入社、ということはもう40年もこのお仕事に携わっていらっしゃるんですね。1991年から九代目坂東三津五郎丈、五代目坂東八十助丈のちの十代目坂東三津五郎丈、1992年には二代目尾上辰之助丈、のちの四代目尾上松緑丈、そして十七代目市村羽左衛門丈の担当とありますが、歌舞伎の世界では役者さん一人一人に衣裳担当が付くということでしょうか?

松竹衣裳株式会社 代表取締役社長 海老沢 孝裕

海老沢人が足りないという現状がありますが、松竹衣裳では役者さんの思い入れや好みの色、体形を把握するためになるべく専属にします。そして同じ名前を引き継いでいく代々の役者さんを担当していくことも多いのです。

山中アナそもそも歌舞伎の衣裳さんのお仕事とは?

海老沢最初に松竹本社がどの劇場でどのような演目を行うのかを決め、主役に決まった役者さんへ共演者の配役などを相談します。その内容を元に、役者さんのところへ資料を持って行き「見せ衣裳」を行います。先代が演じたときの衣裳の資料や、「〇〇さんと同じような衣裳が良い」という指定などを頭に入れ、実物の衣裳や、揃わなければ写真などを劇場の楽屋へ持ってお伺いします。

フジテレビアナウンサー 山中 章子

山中アナ基本的には、衣裳は役者さん本人が決めることが多いのですか。

海老沢はい、同じお芝居でも、演じる役者さんが違えば、好みやこだわりがそれぞれありますし、それぞれの家の「型」みたいなものもありますので、それを守りながら相談して決めていきます。

山中アナ役者さんそれぞれの好みを把握して衣裳を決めていくということが衣裳さんの仕事の第一歩ですね。

海老沢はい、もちろん衣裳が決まった後も、着付けから手入れ、保管まで全般を担当します。

山中アナ公演期間中のお手入れはどのようにしているんですか。

海老沢白い部分に白粉やドーランが付いてしまうので、木綿の袋に綿を詰めたものにベンジンをかけて汚れを拭きます。どちらかというと汚れを散らしていく感じです。完璧には汚れは落ち切らないのですが乾かした後、アイロンをかけなるべく新品に近い状態に見えるようにします。白粉を多く塗る役の芝居だと500mL入りのベンジンの瓶を一日で10本近く使ってしまい、指から指紋が消えてしまうことも。ベンジンは揮発性なのでアイロンなど火気には要注意です。

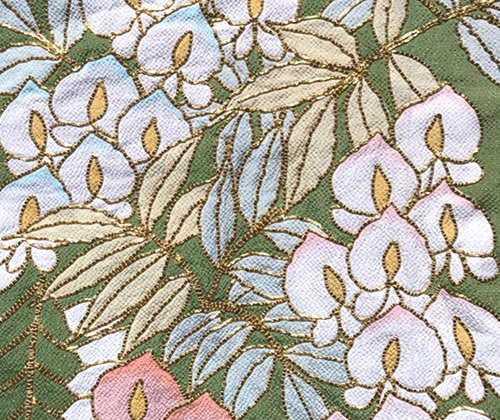

「藤娘」衣裳

山中アナ今回は皆さんに二つの衣裳をご紹介したいと思います。舞踊の「藤娘」、「寺子屋」という芝居の中の「松王丸」という役の二つです。それぞれどういった演目の衣裳なのかご説明いただけますでしょうか。

海老沢はい、まず、日本舞踊の衣裳として有名な「藤娘」から参ります。あるところに「男心が自由にならない」と、イラっとしている藤の精がおりまして。悔しくて悔しくて、お酒を飲んで踊り狂っているんです。そして踊っているうちの鐘の音が聞こえてきて、夕方になったのに気づき帰っていく…という筋は簡単な舞踊なんですけど、元々は滋賀の大津絵の画題でして、昔は「藤かつぎ」と呼ばれていた踊りでした。

朱色と鶸色(ひわいろ)の「片身替り」

そして、この着物は、朱色と鶸色(ひわいろ)の二色でできています。鶸(ひわ)というのは文字の通り、「弱い鳥」すなわち雛のことで、生まれたばかりの雛の濡れた羽毛が黄緑色っぽく見えたので、こう呼びます。この「朱」と「緑」がそのまま、「娘さん」と「妖精」を表していまして、半分ずつその心を持っているということで、着物にも色を半分ずつ使っているんです。左右で生地や色を変える仕立てを「片身替り」といます。

「太シボ」・「鬼シボ」の立体感

山中アナこの着物の生地は縮緬(ちりめん)ですね。

海老沢はい、絹を機織り機で均等な力で平らに織っていくと羽二重というツルツルの生地になりますが、縦糸と横糸にテンションをかけて左右に交互に撚りをかけて織っていくと表面に絞りができて縮緬になります。その縮緬でも、うんとテンションをかけて太い糸を束ねて織ったものを「太シボ」や「鬼シボ」と言って、絞りが大きいものができます。舞台の照明が当たると鬼シボの山と谷の光沢感が立体的になってより美しく見えるんです。

咲き方が上下逆の藤

山中アナそして、柄はもちろん藤の花ですね。

海老沢実際はこの藤の花は本来の咲き方とは上下が逆になっています。本当は、藤は下の方に向かって花が咲いていますよね。なぜならば、この方が、花びらがきれいに見えるからということなんですね。そしてこんな色の藤の花も実際には存在しません。藤と言えば藤色、薄い紫色のはずですが、着物の中で沈んでしまい、踊りの衣裳にはそぐわないということで、色や柄が変化してこのような形になったようです。

山中アナこの着物の藤は、ある意味、想像上の花なんですね。ちなみにこの着物のお値段は?

海老沢衣裳は手を掛ければ掛けるだけ、値段も高くなっていくんですが、このくらいのレベルですと反物の状態(生地 染め 刺繍)だけで200万~300万円くらいします。当然のことながら仕立て代(着物の形にすること)、帯は別です。

山中アナ実際に「フジテレビジュツ博」の会場で実物をご覧になった方、いらっしゃいますよね。金糸の刺繍がとにかく細かい。これは生地を染めてから刺繍しているんですね。

金糸での「淵縫い(ふちぬい)」

海老沢はい、これは「淵縫い(ふちぬい)」といって輪郭に刺繍しているんですけど、刺繍を入れてしまうと、もう洗えないんですよね。今の金糸はビニールの下地に金箔を付け細く切ったものをらせん状に巻いて糸で止めているんですけど、昔の金糸は木綿の糸に、油紙の上に貼った金箔を巻いているんです。水を付けると金箔が剥げてしまうんです。今のものは剥げはしないのですが生地が縮んでしまうので、やはり水を使うことができません。石油系の特別な溶剤で汚れを落とさなくてはいけません。さらに染め直しのときは一度刺繍を全部外さなくてはなりません。

山中アナメンテナンスにも大変な手間がかかるんですね。

海老沢ちゃんとした知識がないと、大変なことになってしまいますよね。

山中アナではもう一方の「松王丸」の衣裳の方を見ていきましょう。こちらの演目はどういうものなのでしょうか。

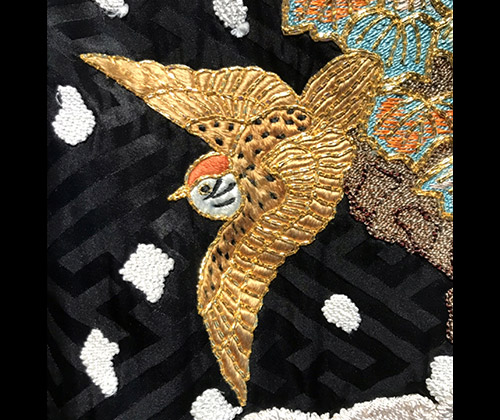

「松王丸」衣裳

海老沢はい、松王丸と申しましても全部説明してしまうと、いくら時間があっても足りませんので手短にお話しします。

松王丸とは歌舞伎「菅原伝授手習鑑(すがわでんじゅてならいかがみ)」の登場人物です。対立する二人の実力者の勢力争いに巻き込まれるのですが、松王丸はどちらにも恩義がありまして。で、一方が、相手が天下を取って代々続かないようにその子供を殺してしまおうと企むんです。

自分の恩を返そうと、その子供の命を救うために、松王丸は自分の子供の首をその子供の代わりに差し出した…というあらすじなんですが、この衣裳がその松王丸の苦難に満ちた役柄を象徴しているんです。

前面だけでなく後ろにも「雪持ちの松」が

これ大きな古木、老松なんです。その老松に雪が積もっている。これを「雪持ちの松」と呼ぶんですが、雪の重さに耐えて、折れないで立っているという姿が、松王丸が世の中の重圧に何も言わず耐えて立っている、という姿を象徴しています。

前面:鷲は足で雀を掴んでいる

そしてさらに、鷲がいます。その鷲は足で雀を掴んで殺しているんですが、これも松王丸が自分の子供を身代わりのために殺させてしまう姿を表現しているんです。

背中:鷲と雀が飛んでいる

もう一羽、飛んでいる雀がいるんですが、こちらは松王丸が命を救った子供が世を継いでいく願いを具象化しているんです。さらにこの着物は通常のものより太く長い、白の絹糸に金糸を挟んだ羽織紐を付けるんですが、それは暗闇に蛍が飛んでいるように見える「ホタル打ち」と呼ばれるもので、この先どうなるか分からない暗い世の中を一点の光を目指して歩いていく、というこれも松王丸の心情を表しています。数ある歌舞伎の衣裳の中でも、ここまで一枚の着物にいろんなことが詰め込まれているものは他にありませんね。

山中アナこれはやはりお値段も相当しそうですね。新しく作るとなるとどのくらいのお値段になるんでしょうか。

海老沢歌舞伎でも3本の指に入るほどの高額なもので、だいたい、2500万~3000万円はします。できれば新しく作りたくないです(笑)。ただ、歌舞伎の衣裳を扱う会社としては代表的なものなので、これはありません、と言えないものなので。役者さんによっては年齢や顔つきに黒が合わないと、グレーで仕立てた物や素材違いのものなど、会社には3~4着あります。今回フジテレビに展示しているものは、一番新しい着物で心配でドキドキしています(笑)。

山中アナ私も間近で拝見しましたが、立体的な刺繍に驚きました。ものすごい技術ですね。

海老沢でも、この「雪持ちの松」の雪の刺繍がまだまだなんです。亡くなられた市川團十郎丈にこの衣裳を見てもらった時に「これじゃダメだよ」と言われたんです。

山中アナどこがダメなんですか?

海老沢昔の資料などを見るともっともっと雪が盛り上がっているんですよ。もっと雪を立体的にして…とまだまだ手を入れたいんですがお金がかかってしまう(笑)。

山中アナそれでも、あのような刺繍は見たことがありません。鷲のギラついた目もすごい表現力ですね。

刺繍による表現力の高さ

海老沢あれだけの刺繍ができる職人さんが高齢化でどんどんと減っていっているんです。ですが、人件費が日本より安いので試しにと、龍や虎の刺繍を中国でやってもらったことがありますが、日本人が文化の中で習ってきた龍や虎とイメージと中国の方たちのそれとは微妙に違うんです。目が可愛くなってしまう。虎だと猫みたいになってしまう。刺繍だけではなく、絞りの着物、小道具の職人さんも高齢化しています。松竹衣裳は文化庁から歌舞伎の衣裳を作成する伝統を守りなさい、と言われているんですが1社だけでは守れません。職人全員に普通の生活をしていけるだけのお金を1社で支払うのは無理です。定期的な発注をする態勢を取るようにはしていますが。

山中アナやはり日本の伝統を守っていくお仕事なんですね。

ここからはテレビの衣裳のことについてもお聞きしたいと思います。我々フジテレビもドラマなどで松竹衣裳には日々お世話になっていますが、歌舞伎の衣裳との共通点はございますか。

海老沢はい、歌舞伎で使う着物であろうと、ドラマで俳優さんが着る洋服であろうと袖を通すという意味では我々の心構えは一緒です。一から作るか、既製品をスタイリングするかの違いはありますが、衣裳を着る役者さん側の想いと、用意するこちら側の想いが合致した衣裳、そしてテレビ画面に映ったときに「おかしくない、適切に見える衣裳」を常に用意しなくてはいけない、というところでは違いはありません。

山中アナ会場に学生さんたちもいらっしゃるので、今後、松竹衣裳の求める人材を教えてください。

海老沢素直で嘘をつかない、吸収力があって、遅刻をしない人ですかね(笑)。時間にルーズな人は信用されなくなってしまうので絶対ダメです。いろんな人の教えを吸収してその中から自分の思う正しさ、自分流の形を作って引き出しを増やしていけば、古典でも現代ものでも対応できるようになります。男女も関係ありません。現在は女性が8割ですよ。男性にも来てほしいですね。

山中アナそもそも海老沢さんは歌舞伎がお好きでこの業界に入られたんですか?

海老沢いいえ、歌舞伎なんて全く見たことがありませんでした。中学生の時に友達とソニービルを見に銀座へ行ったときのことですが、歩いていたら提灯がずらっとぶら下がっている、すごい大きな風呂屋がありまして。これは入るしかないねと値段を見たら当時でなんと5000円です。どんな風呂屋だろうと、帰ってから母親に聞いたら「それは歌舞伎座だよ」と言われました(笑)。そのくらい歌舞伎には縁がありませんでした。まさかそこで働くことになるとは思いませんでしたね。

山中アナいきなり見たこともない歌舞伎の仕事をすることになったんですか?

松竹衣裳 代表取締役社長 海老沢孝裕

海老沢いやいや、元々は映画やテレビの照明や音声など、技術をやりたくて勉強していたんですが、たまたま叔父が松竹衣裳におりまして、フジテレビで「てんぷくトリオ」の番組や「北の国から」を担当していたんです。叔父から「お前、ブラブラしてるんだったら来ないか、すぐ辞めちゃってもいから」と言われて、「すぐ辞めてもいいなら行ってやるよ!」と(笑)。ただ、叔父のそばで仕事していると自分的には甘えてしまうから、全然違う芝居の方へ異動を願い出たんです。商業演劇、SKD、新派と、行く先々で分からないことだらけで。そして「最近の若いやつはすぐ辞めちゃうよね」と言われるのを聞いていたら、じゃあ、「辞めないでくれ」と言われるようになったら辞めてやろうと、そこからはもう半分意地で。怒られながらいろんなことを学んでいるうちに今度は楽しくなってきたんですね。現場に慣れてきて、いろいろな言葉の意味が分かるようになり、最終的には自分の考えが役者さんに通じたりすると嬉しくて。

山中アナでは、逆に歌舞伎に対する知識がなくても大丈夫ということなんでしょうか?

海老沢その方がいいと思います。逆に知っていることが障壁になることがあります。

山中アナ今回の講演を歌舞伎とその衣裳の仕事に少しでも興味を持つ機会にしていただけたら良いですね。

海老沢はい、ぜひお待ちしています。

山中アナ今日はどうもありがとうございました。