『こんなところにもエコが!~茶道編~』

2007年02月21日

一年で一番寒いはずのこの時季にマフラーも手袋もいらない、ましてや、コートのボタンも開けたままでも寒くない。まさしく異常事態です。

そしてこのままほとんどの冬用小物を使わずに春夏物の衣類とチェンジしてしまうのか!?

せっかく実家から重い衣類をわざわざ運び込んだのに!!

なんともやり場のない怒りにも似た淋しさを覚えている今日この頃です。

いやぁ、本当に色々な思いが交錯します。思い立ったら筆を執ります。どうぞエコラを今年も宜しくお願いいたします。

私もお点前を披露 |

お稽古通りにできるかな? いっぱいいっぱいです。 |

私と茶道との出会いはかれこれ9年前。私が入社3年目に担当していた「めざまし天気」通称「めざ天」(「めざにゅ〜」の前身番組)で、各キャスターの興味のあることをやってよいという恐ろしくラフな企画があり、色々考えた結果私は“習い事企画”を立ち上げました。TRYしたくても出来なかった事に、大人になった今挑戦するというもの。

そこで最初にアルトサックスを、次に茶道にチャレンジしたのがキッカケとなり、劣等生ながら現在に至るまで細々と茶道を続けているという訳なのです。ま、足掻いているというのがピッタリな感じですが(笑)。所作は少々大和女らしくなったかしらん??

お客様に佐々木恭子ちゃんと 春日由実ちゃんが来てくれました! |

さおり半東さん、どこ見てるんですか? お仕事ちゃんとしなさいっ! |

最近は慣れ、1時間位は正座していられるようになりました |

やはりまずはこれでしょうか。

“畳に座る”

日本人にとって基本中の基本である“正座”ですが、建築様式の変化から、最近ではなかなかできないことになりつつあります。正座をして過ごす、週一回の“静”の時間。私にとって内なる自分に気付く奇特な時間として、大変よい機会となっています。

さて、そんな中、フジテレビ茶道部では一昨年末にお茶室を借り切ってお茶事(ちゃじ)を催しました。お茶事とは、お客様を招きお茶を皆で楽しみましょう、という催しのこと。 今日はその様子をご紹介しつつ、茶道に見た“優しさによる”エコをご紹介します。

お茶室全景 |

この日のお軸は「紅葉」 |

|

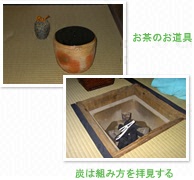

お茶を頂く以外にお庭を拝見して季節の植物を愛でたり、お香を楽しんだり、炭の組み方を拝見したり、お茶碗を鑑賞したり・・・・。どの箇所を切り取っても楽しめるように出来ています。

ですから、全くお茶に無関係のように思われますが、お茶室に入る際にはまず、待合室の入り口に掛けてある掛け軸の拝見から始まります。

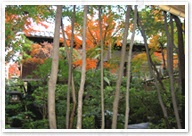

お軸は季節を絵や文字で表したものが書かれていて、この日は紅葉でした。

内庭 |

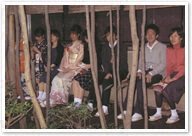

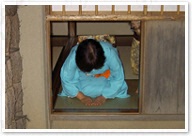

“コンッ!コンッ!コンッ!×人数分”なんと“木の板を叩く”という手法。

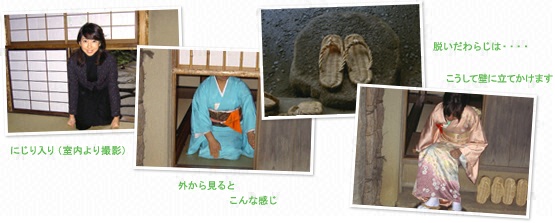

平成の世とは思えない原始的な音が、こけむして程よく湿った濃緑の内庭に響きわたります。その合図後、庭の蹲踞(つくばい)で手と口内を清めてから順に茶室ににじり入(い)るのです(にじり入るとは写真の様に正座をした体勢でズリズリと入室すること)。

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、お茶室の入り口ってとても小さいんです。刀を着けた人は刀が突っかかって入れないようにしてある等、その理由は諸説あるようですが、とにかくにじり入ってやっと入れる小ささとなっています。

|

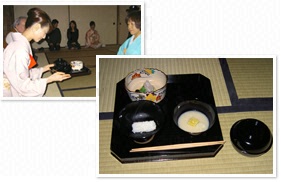

運ばれてきたお膳の中身は・・・・・ ご飯に白味噌の椀物と鯛のお刺身 |

最初はとても不思議でした。「私、お茶をいただきに来たのに、何故食事?」と。

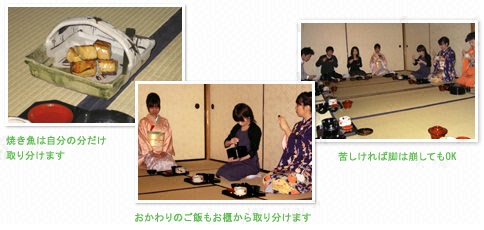

お食事はお盆に載って一人々々に運ばれてきて、一斉にいただきます。

この日のお料理はお刺身、焼き魚、煮物、お椀、白米。しかもお酒まで!

どれも素朴だけどお味が染み込んでいてとても美味。ご飯もお櫃(ひつ)から自分の分だけ取り分け、残りは次の人へと廻していきます。

この日、お客様のメンバーの半分以上がお茶事・初体験だったため、みんなお作法がわからず探り探り、見よう見まね。

そんなときは、簡単です!わからなければ先輩に聞けばよいのです!

先輩部員さんに手解きを受けながら、ワイワイ、楽しさと微妙な緊張感の入り混じった複雑なお食事TIMEとなりました。

全体的にあんまり大声はタブーですが、「一興の場」として設けられた会席なので楽しい会話は勿論OKです。

|

これぞ、茶道にみたエコポイント |

器もきれいになって、 ご馳走様でした! |

最近では調理後の油や残り汁をシンクに直接流さぬよう、事前に鍋やお皿をティッシュ・古新聞などで拭き取る努力をしているエコラさんを色々な読み物で拝見するようになりました。

実はその“拭き取り”作業。なんと茶道では必要手順として組み込まれていたのです!

“食べ終わった器の中をティッシュで拭う”

これは器を洗う人の手間を考えて少しでも楽にしてあげましょうという、茶道の“思いやりの精神”から始まったそうですが、環境のことを考えても◎ですよね。

そこで排水物のデータを調べてみると「お味噌汁一杯(200cc)を下水に流したら、魚が住める環境に戻すには、浄化用の水1,400Lで希薄する必要がある」というではありませんか。

「少量なら許して・・・・・」と油以外の残り汁などは流してしまうことが多い私にとって、これはセンセーショナルな数値。更に同じ200ccでも天ぷら油ではもっと状況は過酷で、39,600Lもの水が浄化用に必要になるそう。かといって拭き取り用のティッシュを新規でおろすのもなんだな〜と思っていましたが、「そうか!その日の食卓で口を拭き拭きした使用済みのティッシュ等で鍋やお皿を軽くこすればよいのね!」と昨夜気付き、早速やってみました。すると・・・・・やはり拭き取りの努力は可能な限りするべきですね。シンクに流れ行く汚れの量が昨夜は違いました・・・・・実感。

ご亭主がお濃茶の準備中 |

その他にも、後の工程で出てくる濃茶(こいちゃ)(皆さんがよくお飲みになるお抹茶というのは、薄茶(うすちゃ)と呼ばれるサラサラしたもの)と呼ばれるドロッドロの濃〜いお茶を飲むと、濃すぎてお茶碗の飲み口にベタ〜っとお茶が残ってしまうんです(カップの底にノペーッと広がった液体チョコをご想像下さい)。勿論、味もむせ返るほどの濃さです!

この濃茶は薄茶と違い、皆でお茶碗を回して少量ずつ頂くので、この時も湿らせた紙(紙(かみ)小茶巾(こぢゃきん))で汚れを拭き取り、次の人が口をつける時にお茶碗がキレイになるよう気遣うというわけ。

この様にお茶の世界では“相手のことを思いやって拭き取る”行為は、日常なんですね。様々なことを教えられる茶道でまた一つ発見をし、今一度茶道のよさを見直した瞬間でした。

|

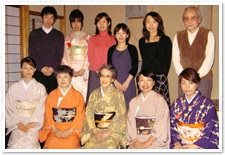

| 前列中央が冨田先生。 ユーモアのある優しい先生でした |

人に優しく、常に感謝の心を持って。

まさにこの“思いやりと優しさ”はエコと茶道、共通の概念なのだと、先生の言葉を思い出した瞬間に気付かされたのでした。

そして冨田先生は去年お亡くなりになりましたが、こんなダメ生徒の私でもNOと言わずに引き受けて下さったのは先生の度量の広さに外ありません。

だから私も辞めずに続けられたのだと、それこそ心から感謝している次第です。

お酒の酌み交わし 全員と行います |

お酒の酌み交わし |

食事が終わると次はナントご亭主とのお酒の酌み交わし(千鳥(ちどり)という)が行われるのです!

茶道由来の言葉として「一期一会」という日本語があります。今日の茶会はたった一度限りの茶会と捉え、人もお道具すらも二度とない出会いであるという意味。平たく言えば出会いを大切にするという意味合いです。この考えに基づき、お茶を点(た)ててくれるご亭主が自らお客様と一対一でお酒を酌み交していくのです。この日はお客が12人も居ましたから、杯(さかずき)で12杯は飲まなければなりません。

お茶を点てられる様になるには、お酒も飲めなければいけない。

私にとって意外なオモシロ事実でした。

茶室の準備が整うまで 客は腰掛け待合で待ちます |

お煙草盆 新人研修の教材に「お廊下のお隅のお煙草盆に・・・・ ・」 という滑舌練習文があったのを思い出しました。 とはいえ、この日生まれ て初めてお煙草盆なる物を目にしました |

主菓子 |

人数量の干菓子の中から・・・・・ |

これまた自分の量だけいただきます 私は銀杏の葉、きのこ、松の葉を |

まずは主菓子(おもがし)。遅めの紅葉に合わせてこの色合いなのでしょう。それに合わせ先述の濃茶が出されます。

続いて干菓子(ひがし)。色付いた銀杏、実、葉、更にキノコを模(かたど)ったお菓子で、見た目もお味もGOOD!それに薄茶が出てきます。

「これを楽しむために、お食事をしてお酒を飲んでという工程を経てきたのよね〜。ある種かなりの贅沢」

皆でお点前拝見中 |

ようやっとお茶が出てきて終わりが見えてきた!? ホッと一安心 |

私はこれまでに二度お茶事に参加させていただきましたが、大概ここまで到達する頃には、長時間の正座とお酒も手伝って、心地良い疲労感に襲われています。

そして最後の最後に、お茶のお道具を拝見してお茶事はお開きとなるのです。

お道具拝見中 |

ご亭主がお見送り こちらこそ美味しいお食事とお茶をありがとう ございました! |

ここまでざっと4時間ほど・・・・・・ふぅ〜。

招かれた客ですら半日仕事で軽く疲れるのですから、ご亭主とサポート役の半東(はんとう)さんはさぞかし重労働でしょうね。

私がご亭主になれる日は来るのか!?

知れば知るほど、お茶の世界は奥が深いのでありました。

フジテレビ茶道部の皆さん |