NHK×フジテレビ×ヤフー共同企画「その時」メディアに何ができるのか

東日本大震災から9年。さらにその後も続いた自然災害。メディアの報道はどう進化してきたのか?

私たちは“犠牲者ゼロ”を目指し、メディアの壁を越えて、新時代の情報発信を考えます。

「わ・す・れ・な・い」

死者をゼロにする情報とは

【同時放送】

関西テレビ、東海テレビ、北海道文化放送、テレビ新広島、岩手めんこいテレビ、さくらんぼテレビ、福島テレビ、富山テレビ、福井テレビ、テレビ長崎、テレビ宮崎、鹿児島テレビ、沖縄テレビ

※仙台放送、テレビ静岡、長野放送、岡山放送、高知さんさんテレビ、サガテレビ、テレビ熊本は、放送日時は各局にお問い合わせください。

東日本大震災から9年。

未曾有の災害を決して忘れず教訓とするため、フジテレビ情報制作局では、

シリーズ「わ・す・れ・な・い」として、「津波の検証」と「被災者の思い」をテーマに20本の番組を放送してきました。「津波の検証」に関しては、毎回特定の地域を取り上げ、津波の動きと人々の避難行動を、膨大な映像と証言に基づく時系列で詳細に検証。「命を守るための行動」を導き出してきました。

では、人々の命を守るために、テレビにできることは何なのか…

さらに、災害報道においてはメディアの連携によって、もっとできることがあるのではないか…

震災から10年となる2021年に向け、フジテレビはNHK、ヤフーと共同でこのテーマに取り組みます。まず今年は、フジテレビで「検証VTR番組」、NHKで「スタジオ討論番組」を制作、ヤフーでは特設ページを開設。

災害大国ニッポンで“死者をゼロにする”ための、未来の災害報道を考えます。

フジテレビでは、「わ・す・れ・な・い」シリーズとして、岩手県釜石市と宮城県山元町を取り上げ、あの日どのように災害情報が伝わり、人々の避難行動に結びついたのか、NHKの放送を含む映像と新たな証言から検証。さらにヤフーのネットでの試みも取材、災害時に本当に必要な情報を探ります。

岩手県・釜石市 「10分間」で救えた命

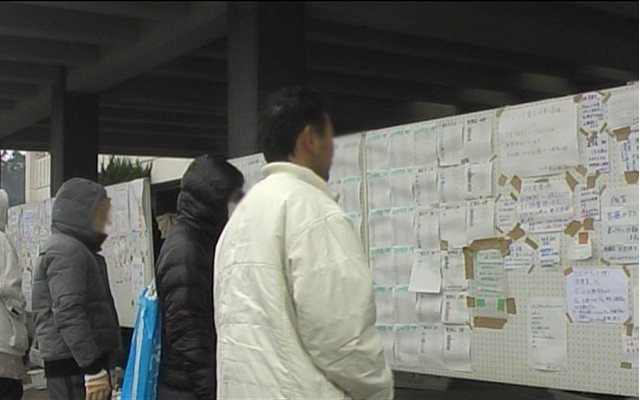

「わ・す・れ・な・い」の2回目で検証した釜石の津波。「どこから来るかわからない」津波の恐ろしさを伝えた。あの日、津波到達を最初に伝えたのは釜石港を捉えたNHKのカメラ。その約10分後のことだった・・・市街地はほぼ全域が浸水、多くの命が失われた。釜石市役所前には、わずか15mの距離を逃げ遅れた60歳の女性がいた。番組では女性の行動を職場の同僚やご遺族の証言から追跡。あのとき、カメラが捉えていた“異常事態”が、どういう情報として伝わっていれば、女性は避難し、助かる可能性があったのか・・・災害時に、メディアの情報は被災地にどう伝わっていたのかを検証。命を守るために必要な情報と、避難につながる「伝え方」を考える。

宮城県・山元町 「報道空白地帯」をどう防ぐ

宮城県山元町は、町の半分近くが津波に襲われ死者・行方不明者は690人。人口に占める割合は、宮城では女川、南三陸に次ぐ3番目の高さだったが、深刻な事態が報道されるまでには数日を要した。その間、町役場は通信機能を失い、詳しい被害状況が県に伝えられたのは3日後。救援や避難所の支援など大きな影響が出た。今年の台風15号でも、千葉県南部の被害が伝えられるまでに時間がかかったことは記憶に新しい。大きな課題となっている「報道空白地帯」の問題。どうすれば、山元町の状況を外部に伝えることができたのか。未来の災害報道のカギとなる、ネットメディア。ヤフーが開発を進める「災害マップ」をはじめ、双方向性に優れるネットメディアとテレビの災害時の連携の可能性について探る。

各社の取り組み

NHK

3月8日(日)午後2時~3時 総合テレビ

“死者ゼロ”を目指せ

~デジタル新時代の情報発信とは~

あの日、「未曾有の大災害」と「想定外の被害」に直面したNHK・民放・デジタルメディア。実は平時にはあり得ないメディア連携が生まれていました。それから9年。デジタル新時代に目指すべき情報発信のあり方を、メディアを越えて徹底討論します!

ヤフー

ビッグデータから考える

災害時の情報配信

ビッグデータをもとに東日本大震災当時の被災地のニーズを分析。本企画に際してNHK、フジテレビにもデータを提供、情報配信のあり方をデータの観点から考えます。Yahoo! JAPANでは検索やメディア・ECなど多岐に渡る事業を通じて蓄積したビッグデータをAI技術で分析し、自社のサービス改善に活用してきました。ヤフー独自のビッグデータで、今回の取り組みを支援します。