映画『翔んで埼玉〜

琵琶湖より愛をこめて〜』の

若松プロデューサーに聞く…

“置きにいかない”キャスティング、

“遊ぶ”ポリシー、

その作品作りへのこだわりとは?

Vol.11

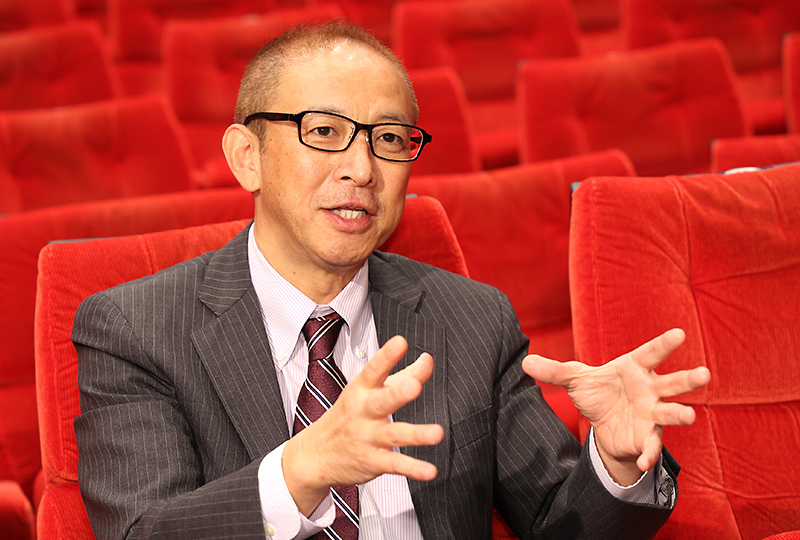

若松 央樹Hiroki Wakamatsu

フジテレビで働く人の仕事への取り組みや思いをシリーズで描く『FUJITV Inside Story』。

第11弾は、11月23日に公開されたGACKT・二階堂ふみ主演の映画『翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜』の若松 央樹プロデューサー。今作は、2019年に公開され埼玉を徹底的にディスるという衝撃的な内容で話題を集めた大ヒット映画の第二弾だ。制作のきっかけや今作の見どころ、印象に残っている作品として挙げた『のだめカンタービレ』への思いなど、作品作りへのこだわりを聞いた――。

(2023年11月24日掲載)

反対を押し切りギリギリで

企画が通った『翔んで埼玉』…

ディスっても笑える

“あるある”は入念な取材から

- まずは前作の第1弾『翔んで埼玉』を制作したきっかけを教えてください。

- 2003年にフジテレビに中途入社した私にとって、プロデューサーとして2作目となる連ドラ作品が『電車男』(2005年)でした。そこで知り合ったのが、『翔んで埼玉』の武内(英樹)監督で、その爆発的な演出力や独特の世界観を目の当たりにしました。それから武内監督とは、『のだめカンタービレ』などいくつかのドラマを一緒に手掛けましたが、私が映画部へ異動した際、武内監督と「また何かやりたいですね」って話をしていたんです。しばらくして私が「一緒に映画をやりませんか」って誘ったところ、武内監督から「これ面白いからちょっと読んでくれない?」って薦められたマンガが、『パタリロ!』などで知られる魔夜峰央先生の『翔んで埼玉』でした。ただ、読んでみるとかなりなディスりマンガで、しかもドラマにしたら15分ぐらいで終わってしまうような計3話の未完の作品だったので、正直「どうしよう・・・」と思っていました。ただ武内監督には「埼玉VS千葉で最終的に盛り上がる!」みたいな発想があって、それを聞いたら私も「なんとかなるかな…」と同調して・・・。社内にはかなりの反対意見もあったので、ギリギリ企画が通った時は、武内監督も信じられないといった様子で、「こんなバカなのやらしてくれるんだ」という感じのスタートでしたね(笑)。

- 反対というのはやっぱり埼玉をディスった内容だからですか?

- そうですね。コンプライアンス的に危ないだろうということです。特にテレビ局が作る映画として、あまりにも厳しいんじゃないの?みたいな…。でも、あの二人なら何とか面白くできるだろうってことで、やらせてもらえました。だからGOサインを出してくれた当時の上司には感謝ですね(笑)。

- 失礼ながら、前作は想定を超えた大ヒットだと思うんですが(笑)、今回の続編の構想はどのあたりから練っていたんですか?

- 本当にその通りで、前作は公開する前までずっとドキドキしていました。埼玉県民から暴動が起きるのではないかと。でもそれは全くの杞憂で、ほとんど苦情もなく、逆に埼玉の方々から「よくやってくれた」といった大変ありがたいお言葉までたくさん頂戴しましたし、興行的にも大成功だったので、「次もいけそうだな。続編、作っちゃおう!」と本格的に動き出しました。ただ構想としては、前作の撮影中から、笑い話として関西でも九州でもお隣さん同士の地域の“小競り合い”ってどこでもあるよねという話をしていて、どの地域に当てはめても成立するだろうと盛り上がっていましたね。

第43回日本アカデミー賞で、

最優秀監督賞を含む12部門を受賞

- 埼玉については前作で出し切った感もあったのでは?

- たしかにそれはありましたが、前作であれだけ埼玉県民に受け入れられた作品なので、タイトルに「埼玉」を残すのはもちろん、舞台を全て別の地域に変更したら、埼玉の方々を裏切ることになってしまうので、さらなる埼玉のネタ集めには力を入れました。当初から構想にあったのは、埼玉については“海なし県”なので、埼玉県民は海への強い憧れはあるけれど、実際に彼らが海へ出たらすぐに船酔いして一発で吐いちゃうだろうなとか(笑)、『パイレーツ・オブ・カリビアン』なみに、船で海に出てどこかへ行くのはどうかといったことは話していました。

- 今回の続編は副題を“琵琶湖”と付けているように関西が舞台ですが、その“海へ出る”というところから着想されているんですね。

- 海へ出て関西に向かうことは早くから決めていましたが、具体的にどの県・地域に焦点を当てるかは、関西のいろんな地域に足を運んで取材した結果なんです。「琵琶湖」が浮上したのは、滋賀県民には「琵琶湖はあるけど、他は何もない」ことが鉄板の自虐ネタだったので(笑)、そこから滋賀県にフィーチャーし、さらに滋賀県民の鉄板ネタ「琵琶湖の水を止めたろか」をリアルにやってみたら、というところに行き着きました。関西を選んだもう一つの理由は、関東を舞台とした前作のパート1は、関西での興行成績があまり良くなかったんです。だから「ちょっと悔しい」という気持ちもあって、今回は関西の人たちを巻き込みたいなと思いました。

- 今回、関西に足を運んで取材をされたとのことですが・・・

- 武内監督は本当に取材好きで、『電車男』の時も秋葉原へ頻繁に通っていましたし、『のだめカンタービレ』では音大生らに直接会って、いろいろと情報を収集していました。もちろん「翔んで埼玉」でも、埼玉に直接足を運んだり、埼玉出身のスタッフがいれば友達を集めてもらったりしていました。今作のパート2でも、吉本新喜劇の方と舞台後に飲んで話を聞いたり、様々な取材を積み上げました。そうしたやり取りを通じて、お客様にこちらがこんな“あるある”まで知っているとわかってもらえると、「このスタッフたちはよく勉強してるね」って見てくれますし、そうした“あるある”までしっかりと理解していないと、いくら作品でディスっても響かないと思っています。そういう意味でも取材はむちゃくちゃ大事で、それで得たことをいかに台本や美術などに落とし込むかというところだと思いますね。

“置きに行かない”

キャスティングへのこだわり

今作の注目ポイントは滋賀の

“あるある有名人”

「泣けると思います」

- 前作のパート1では、潜伏した“池袋”のシーンが印象的でしたが、この舞台セットのような演出はどんな発想からですか?

- 元々、相当ディスっている作品なのでリアルな世界感だとトゲが残るんですね。だからこれは伝説の話ですよっていうことがわかる“亜空間”を作りたかったんです。ただ全部がフィクションだとつまらないので、そこにあるアイテムだけは本物を使おうというコンセプトで作りました。リアルとフィクションがぐちゃっと混ざっているのが今作のテーマなんです。

- 登場する“本物”たちの許諾取りが大変そうだな…って想像していました。

- 普通のドラマや映画では考えられないぐらいの作業量だったと思います。しかもパート1の時は誰も知らない作品の許諾を取りに行っているので、企画の説明をしてもみなさんポカーンという感じで…。パート1の最後には実在するコンビニを説明する場面が出てきて、それってタイアップみたいに映るかもしれないんですけど、むしろ逆で、こちらからひれ伏して「使わせてください!」ってお願いしているんですよ(笑)。とはいえ、パート1がヒットしてくれたおかげで認知度も上がったので、ありがたいことに今回の許諾作業はかなりスムーズに進みましたね。

- 若松プロデューサーの作品は今作はもちろん、『電車男』や『のだめカンタービレ』など、キャスティングが個性的です。どんな思いがあってのことなんでしょうか?

- 基本的に何を作るにしてもそうなんですが、私は「置きに行く感じ」が好きじゃないんです。キャスティングにおいても自分の中に「何か勝負している感じ」がベースにあって、「この人はこの役に向いてるよね」というイメージがある役者さんは、敢えて一度外して考えるみたいなところがあるんです。また、「この役を演じたら何か化学反応が起こるのでは?」との観点から「“変な掛け算”で、より面白くなる人は誰だろう」って探していくことはよくありますね。だから、一風変わったキャスティングになるんでしょうね(笑)。

- 今回、特に“面白く拘って”キャスティングした方はどなたですか?

- 皆さんそうですが、今回だと杏さんのところは悩みました。前作は途中からかなり出身県にこだわったキャスティングをしていたので、その名残で今回も滋賀の方かな…って思ったのですが、この作品はBL感も大事ですし、二階堂さんの対抗馬となるキャラクターでもあるので、一度出身県を忘れて男装の麗人ができる方という思いで杏さんにお願いしました。他にも、山村紅葉さんや天童よしみさんもそれぞれあのような役をよくぞ受けてくださったと感謝しています。さらに片岡愛之助さんと藤原紀香さんの夫婦共演については、どんな夫婦にしたらもっと面白くなるのかって、逆にキャスティングから台本を作ったところもありました。「キャスティングを面白がる」というポリシーの一つを、うまく反映できたのかなとも思っています。

- そうした個性豊かな役者さんが揃った撮影現場は、どんな雰囲気だったのですか?

- 現場での撮影自体は、非常に真面目に取り組んでいます。これはGACKTさんもよくおっしゃっていることなのですが、「笑いを取りにいこうとすると失敗する」という考えが、武内監督と私のベースにあるんです。だから撮影現場は、監督が「大河ドラマのつもりでやってくれ」と発破を掛けているくらい(笑)、もちろんいい意味で緊張感に満ちていますね。でも、撮影に入るまでの準備や美術を決める段階では、アイディア勝負の面もあるので、本当に「こんなネタはどう?」などと、面白いことを言った者勝ちのノリで、ワイワイガヤガヤと楽しく仕事を進めています。

- では今回、一番見て欲しいのはどのシーンでしょうか?

- いろんなところに拘っているので、一つだけ挙げるのは難しいのですが、例えば「とび太くん」の活躍ぶりですかね。「とび太くん」は、滋賀県オリジナルの「飛び出し注意の交通安全の看板」なんですが、滋賀県の道路には、その看板がいたるところに置いてあるんです。人口と同じくらい存在するんじゃないかとも言われているので、劇中では滋賀県の人口と同じ140万体ほど登場します(笑)。「とび太くん」が活躍して泣ける映画になったら大成功だね、という目標があるので「とび太くん」には注目してほしいです。泣けると思いますよ!

『私をスキーに連れてって』で

目の当たりにした“社会現象”

一つのデバイスに収まらない

広がりを目指した

『のだめカンタービレ』

若手制作者に伝えたい思いとは・・・

- 話は変わって、若松プロデューサーはドラマと映画、どちらも制作されていますが、役割に違いなどはありますか?

- クリエイティブの部分は基本的には一緒ですね。ただ、連続ドラマだと、どのように継続性を持たせていくかという点に、一方、映画の場合はお金をいただいて見てもらっているお客さまにいかに満足していただけるか、ということをより意識しています。あと、映画プロデューサーとしてはどのように宣伝していくか、またそのアイディアをいかに絞り出していくかが大きな役割になりますね。

- 現在、フジテレビはドラマと映画をひとつの部署で制作しています。若松さんはこのドラマ・映画制作部の部長も務めていますが、そうした体制の手応えはいかがですか?

- これまで映画とドラマのセクションは別々でしたが、1年半ほど前から一緒になりました。ただそれは、収入構造上の観点から分けていただけの話で、クリエイティブ的にはやっていることはほとんど一緒なんです。だから、じょじょにその融合効果も現れてきていると思います。例えば、現在放送中のドラマ『パリピ孔明』のテイストはちょっと映画チックですよね。それはこの作品をプロデュースしている髙木由佳さんが、映画部にいた頃に培った人脈を活かして、局内だけではない広い視野を持って制作にあたっていることが、上手くドラマ作りにフィードバックされているからだと感じています。村瀬健プロデューサーもドラマと映画を行き来して『Silent』をヒットさせましたよね。だから部員の皆さんには、ドラマと映画で班分けはしてますが、「どちらの企画でも上げて下さい」って言っています。またその中でドラマの企画として提案されたけど、結果映画にした方が面白いかも…っていう判断もできますし、そうした点も効率的になるんじゃないかと思っています。

- これまで手掛けた中で一番印象に残っている作品はなんですか。

- 『のだめカンタービレ』ですかね。私は福島の出身なんですが、小さい頃地元のスキー場ってすごく地味だったんですね。だけど1987年に『私をスキーに連れてって』という映画が公開されると、若い人達が大挙して訪れるすごく華やかな場所に劇的に変わったんです。そうした一本の映画で一大ブームを巻き起こした状況を田舎にいる時に味わっていたので、「自分も是非、社会現象になるような作品を作ってみたい」という夢があったんです。その点、映画化もされた『のだめカンタービレ』は、クラシックコンサートを手掛けたり数多くのCDを発売するなど、クラッシック界も大いに盛り上がって、結果的に社会現象に近い作品になったのかなと思っています。そのワクワク感というか、大きな仕掛けができたという意味で、自分の中で特に印象に残っている作品ですね。『翔んで埼玉』もそれに近い現象を生じさせたと評価されましたし、そうした一つのデバイスだけに収まらない広がりのある作品を目指して作っているところがあるかもしれないです。

- テレビ局を目指したきっかけを教えてください。

- 実は私、最初は日本テレビに入社したんです。そのきっかけは、自分が小さい頃、日本テレビはドキュメンタリー番組に力を入れていて、チョモランマや南極などから中継をしていたんです。それでとても不埒な考えなんですが、そんな誰もが簡単には体験できないようなことを給料をもらって仕事としてやれるなんて、「最高だな!」って思って(笑)。「テレビ局ってなんて夢があるんだ」っていうところが目指したきっかけですね。

- でははじめはドラマや映画の志望ではなかったんですね。

- 最初はドキュメンタリー志望だったんですけど、そういう不埒なやつだったので、おそらく社会人として一回叩き直そうと思われたのか、営業に配属されました。そこから、もともとドラマも映画も好きで、大学では学生演劇をかじっていたこともあったので、ドラマ志望に変わって今に至るという感じですね。

- ちなみに、日本テレビさんとフジテレビでは、社風とかで何か違いみたいなものを感じたことがありますか?

- いやぁー、答えづらい質問ですね・・・(笑)。前の会社も面白い方やノリのいい方も多くいらっしゃいましたが、比べるならより真面目な方が多い印象ですかね。その点、フジテレビは“はっちゃけた人”が多い印象です(笑)。

- 最後に若松プロデューサーのこれからの目標や展望を教えてください。

- そうですね、個人的には「もういい歳なのでそろそろいいかな」と思っていたりするのですが(笑)。今後のフジテレビのドラマ・映画制作については、若い人たちに、是非、何事にも思い切ってチャレンジして欲しいなと思っています。真面目に品行方正に制作に向き合うことももちろん大事ですが、ドラマや映画って夢がある世界じゃないですか。だから怒られてもいいので、自分の信念を貫いてチャレンジして欲しいし、そうした作品をたくさん見たいと思っています。そして、そうしたマインドは、しっかりと後輩達にも伝えていきたいと思っていますし、すごくコアでも熱狂的なファンがつくような作品を手掛けたプロデューサーはちゃんと褒めていきたいですね。

私自身については、

今も思いは変わらず・・・

社会現象を生み出すような企画に携わることができたら、本望ですね。

取材ののっけから、カメラに向かって「埼玉ポーズ」をばっちり決めてくれた若松P。数多く手掛けたコメディー作品の印象そのままに、明るく気さくに作品作りのあれこれを語ってくれた。一方で、「笑いを取りにいくと失敗する」からと、撮影自体は非常に真面目に取り組んでいると力説。数々の作品から醸し出される「たっぷりの遊び心」は、若松Pのそうした“絶妙なバランス感覚”があってのものだろう。若い人たちには自分の信念を貫いてチャレンジして欲しいと熱く語った“もういい歳”のプレイングマネージャー。根っからの“勝負師”は、今作含めこれからも、刺激的な“社会現象”を巻き起こし続けてくれそうだ。

(若松 央樹 プロフィール)

1968年生まれ。福島県出身。日本テレビを経て、2003年フジテレビに入社。ドラマ制作、編成、映画制作に携わる。2022年ドラマ・映画制作部部長となり、現在に至る。

主なドラマに「優しい時間」「電車男」「のだめカンタービレ」「風のガーデン」「最後から二番目の恋」「最高の離婚」。主な映画に「帝一の國」「翔んで埼玉」「ヲタクに恋は難しい」「マスカレード・ナイト」「湯道」

映画『翔んで埼玉 ~琵琶湖より愛を込めて~』公式サイト

https://www.tondesaitama.com/