気象監修・荒木健太郎先生の

気象解説!

ドラマ「ブルーモーメント」の気象設定

気象監修の基本的なスタンスとして、ストーリーを軸に気象シナリオやセリフなどを設定しており、なるべく科学的整合性を確保するようにしています。

あくまでエンターテインメントなので、作中の気象シナリオは実際の現象と多少異なる場合がありますが、ドラマのストーリーをより深みのあるものにするための設定ということでご承知ください。

また、作中で登場する気象関係の技術については、最新の観測やシミュレーションとして現在存在しているものから、近未来的なものも含めて登場させています。

南岸低気圧による大雪・暴風雪と表層雪崩

第1話で災害をもたらすのは「南岸低気圧」です。

南岸低気圧は秋から春にかけて本州南岸を通過し、太平洋側に雪を降らせる原因となる低気圧のことです。

作中では春の山地での大雪を想定しています。南岸低気圧による大雪が首都圏などにもたらされると、交通機関に影響するなど甚大な被害がありますが、平地では気温が高いために雨で影響は小さく、山地で大雪・暴風雪となる設定です。

南岸低気圧による大雪時には「表層雪崩」という雪崩が起こりやすいことも知られています。

そもそも雪崩とは斜面に積もった雪が滑り落ちる現象のことです。そのうち表層雪崩は、古い積雪の上に新たに雪が降り積もったときに、新雪の積雪層が滑り落ちる現象を指しています。

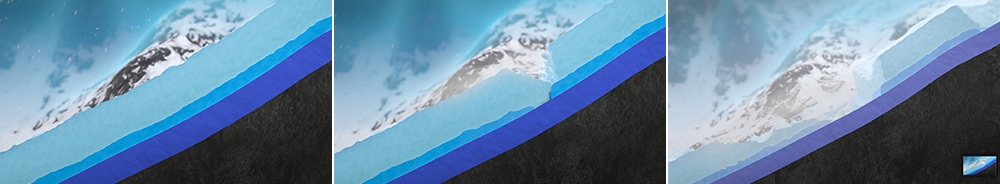

表層雪崩のしくみ。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

表層雪崩の発生には、短時間に多量の雪が降り積もること、積雪層内に崩れやすい雪質の層(弱層)があること、降り積もる雪の結晶の種類が重要と考えられています。

特に山岳の風上斜面では地形の影響で局地的に雪が強まりやすく、短時間で多量の雪が降ることがあります。また、低気圧に伴う雪雲では、樹枝状の結晶や板状の結晶のほか、サラサラしていて流れやすい砲弾状や交差角板状などの低温型結晶が降りやすいことがわかっています。

このため、晴原が南岸低気圧による天気の悪化のおそれを察知したあと、SNS等で収集したという設定で大量の雪結晶データの解析をはじめます。

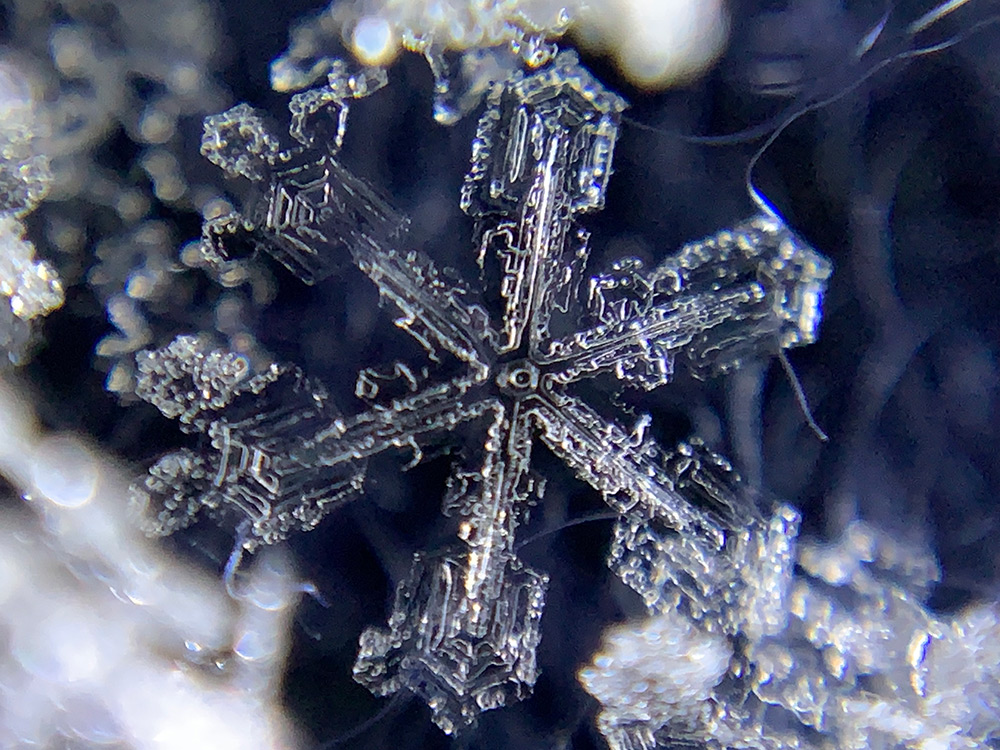

南岸低気圧による降雪時の雪の結晶。

『雲の超図鑑』(荒木健太郎/KADOKAWA)より。

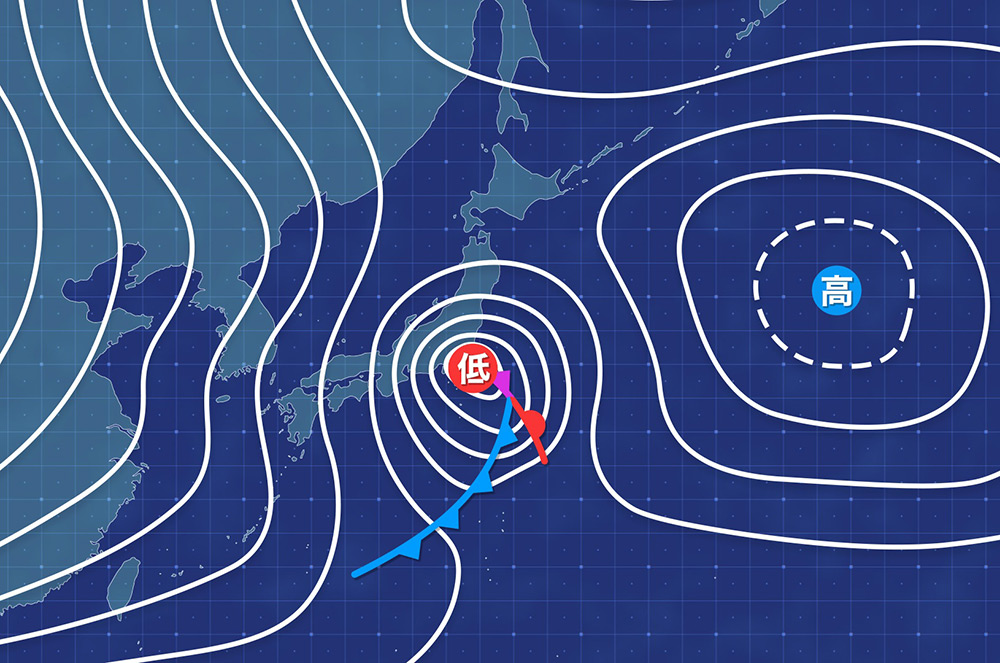

このとき表層雪崩をもたらした低気圧はすでに福島県沖にあり、本州南岸には別の南岸低気圧があります。この南岸低気圧が急速に発達することが予想されており、福島県で大雪・暴風雪などによる災害が見込まれるため、SDM事案として晴原たちが動き出したのです。

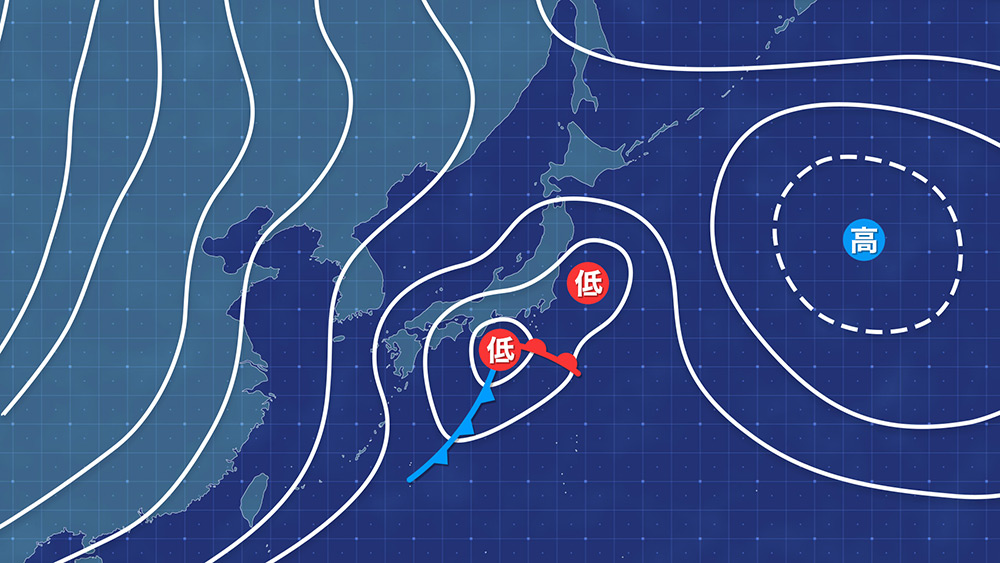

最初の表層雪崩の要因となった南岸低気圧と、その後に暴風雪をもたらす南岸低気圧。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

晴原は現場から気象研究所のスーパーコンピュータシステムにアクセスし、高解像度のリアルタイム気象シミュレーションを実施して解析を行い、現場の気象状況も踏まえてシミュレーション結果の妥当性を判断しながら災害リスクを検討して指揮をします。

また、作中で発生した雪崩は、移動速度は時速200km以上、雪崩の通る流下距離は全長約2km、堆積量は約10万トンと、国内でこれまで発生したことのある最大規模の雪崩となるように設定しています。

雪崩の様子。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

雪崩の要救助者の捜索にあたり、晴原は樹の幹のまわりの積雪が樹から発せられる熱によって融けた「ツリーホール」に注目します。

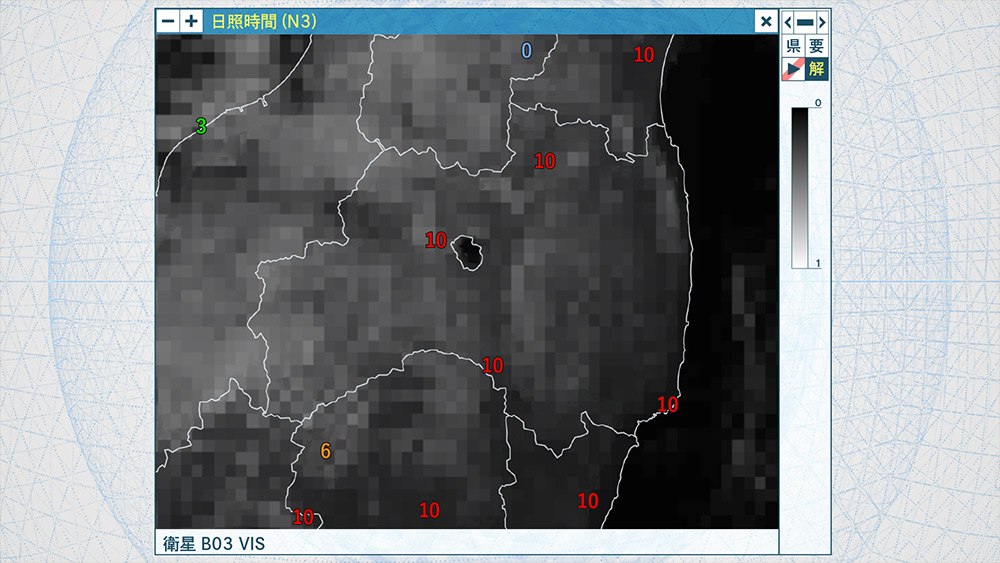

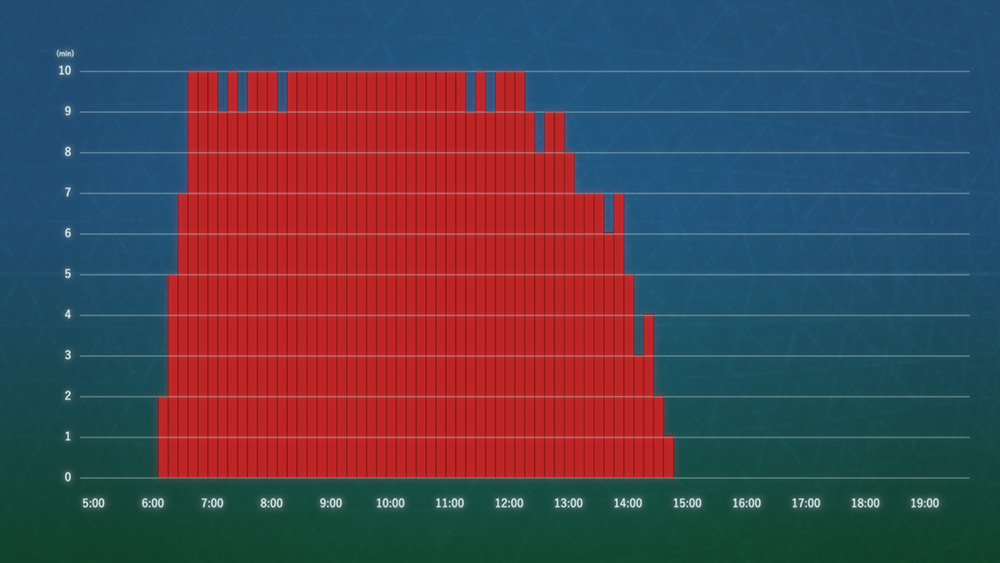

このとき晴原が解析していたのは最初の低気圧による大雪が起きる前日の気象状況で、低気圧接近前に日照が出ており樹の幹が温められていた可能性を検討しています。

雪崩が発生する前日の日照観測の様子。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

作中ではその後、急速に発達する南岸低気圧の接近により、福島県では暴風雪がはじまります。晴原の気象解析は第2話へと続きます。

南岸低気圧による暴風雪

第2話では引き続き「南岸低気圧」を取り上げ、暴風雪に注目します。

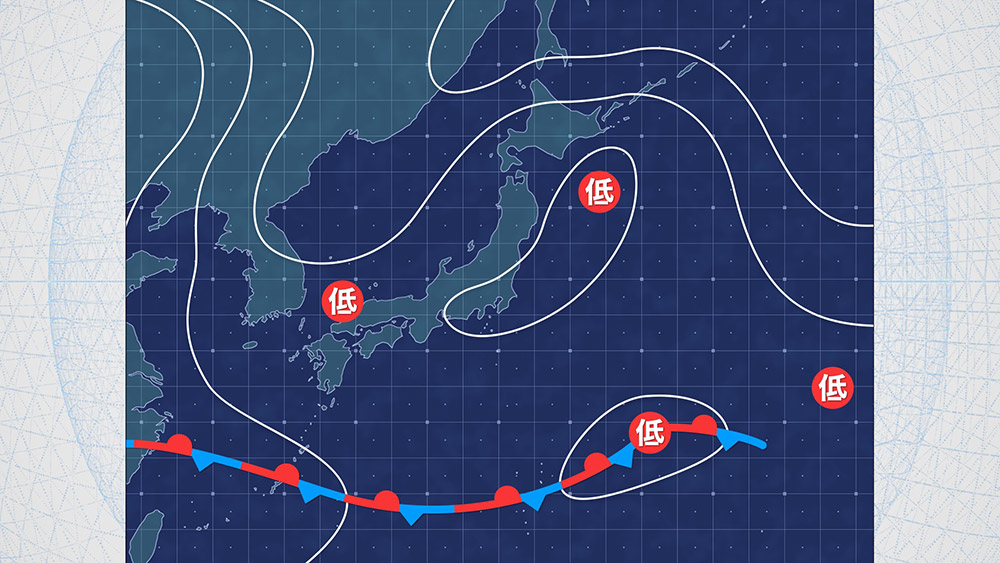

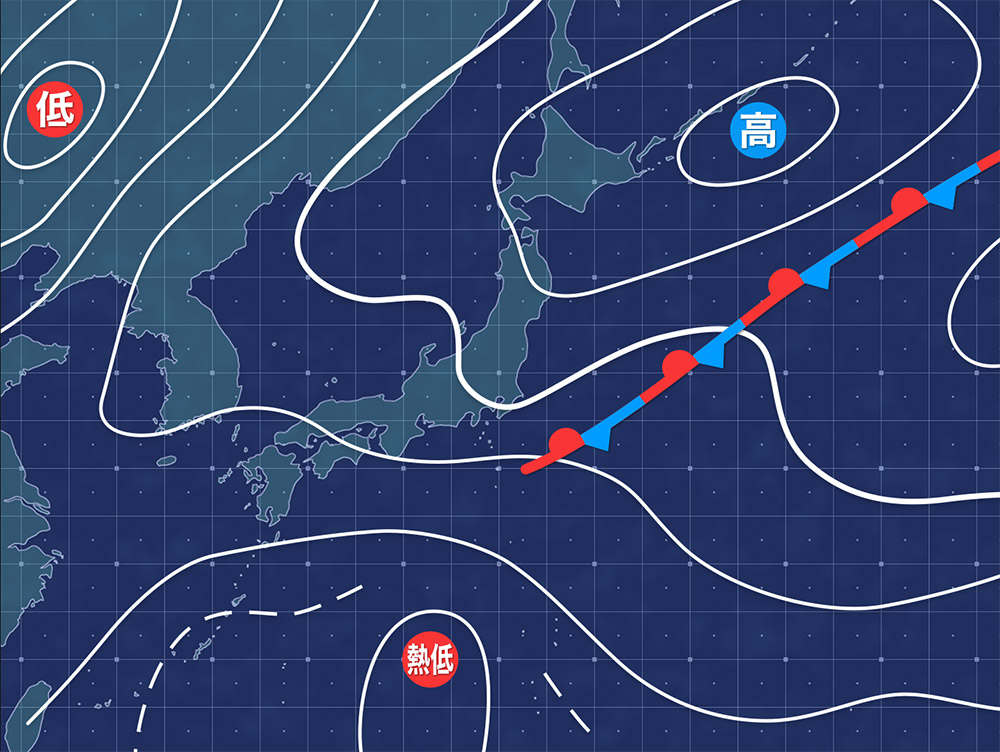

南岸低気圧は第1話時点では関東地方の南海上に中心があり、温暖前線と寒冷前線を伴う、いわゆる温帯低気圧です。

この低気圧が急速に発達しており、地上天気図上では寒冷前線が温暖前線に追いついて閉塞前線が形成されています(紫色の部分)。これは、南岸低気圧が成熟期にあることを意味しており、等圧線の間隔が狭くなっていることからも、福島県では東寄りの風が強まることが想像できます。

なお、成熟期の低気圧中心の北側では、低気圧に伴う冷たい空気の流れ(寒冷コンベヤーベルト)があるため、雪を伴って風が強まっているという設定です。

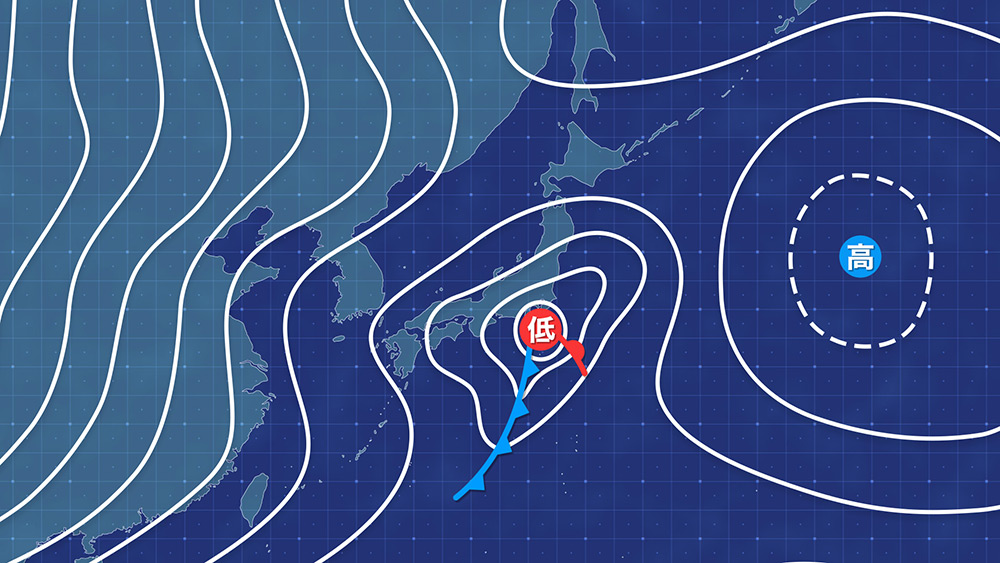

閉塞する南岸低気圧。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

そもそも暴風雪とは、雪を伴った強い風が吹くことです。

低気圧が急速に発達するときや冬型の気圧配置が強まるときなどには、天気が急変して暴風雪となることがあり、作中でもこのような状況になっています。

暴風雪のときに警戒しなくてはならないのが、猛吹雪によって視界が白一色になる「ホワイトアウト」です。雪によって数m先さえも見えなくなって方向感覚がなくなり、自分の位置がわからなくなるため、遭難の危険が高まります。風速が1m毎秒強くなると体感温度が1℃下がるといわれており、屋外にいると低体温症の危険があります。

また、暴風によって運ばれる雪がたまる「吹きだまり」にも警戒が必要です。吹きだまりは周囲より低い道路に発生しやすく、車の走行が困難となって立ち往生の原因になるため危険です。

吹きだまりの中に突っ込んでいる車の場面。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

作中では母親が娘と一緒に移動中、突然の暴風雪により道路脇にできた吹きだまりに車が突っ込み、遭難する場面があります。

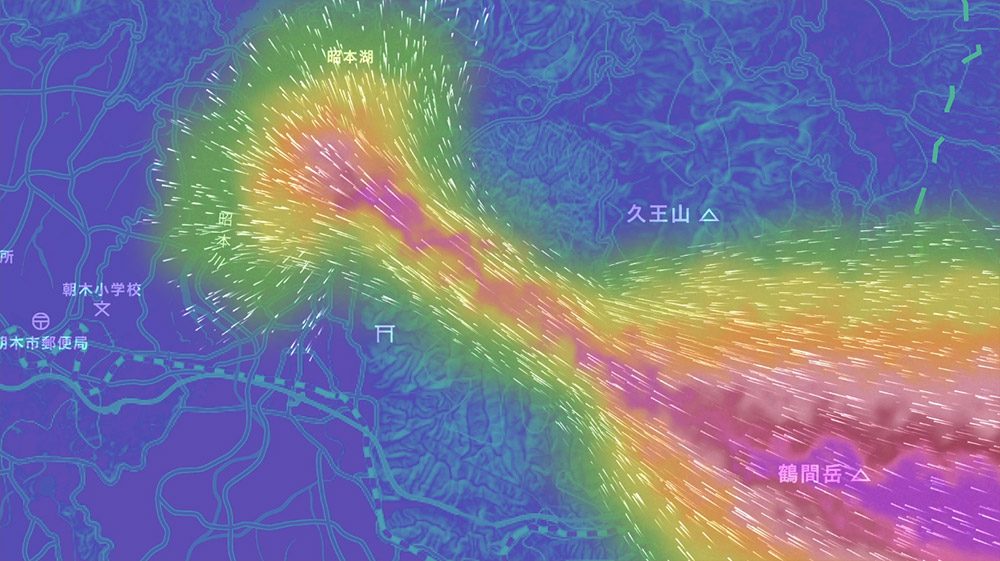

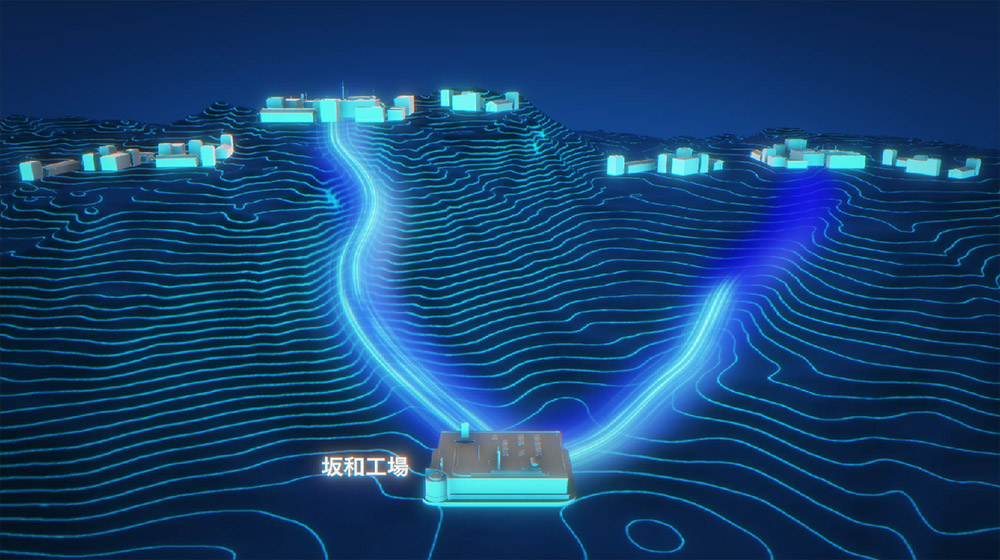

この地域では、ちょうど谷間の出口で風が強まる「地峡風(gap wind)」の影響を受け、暴風雪となっています。

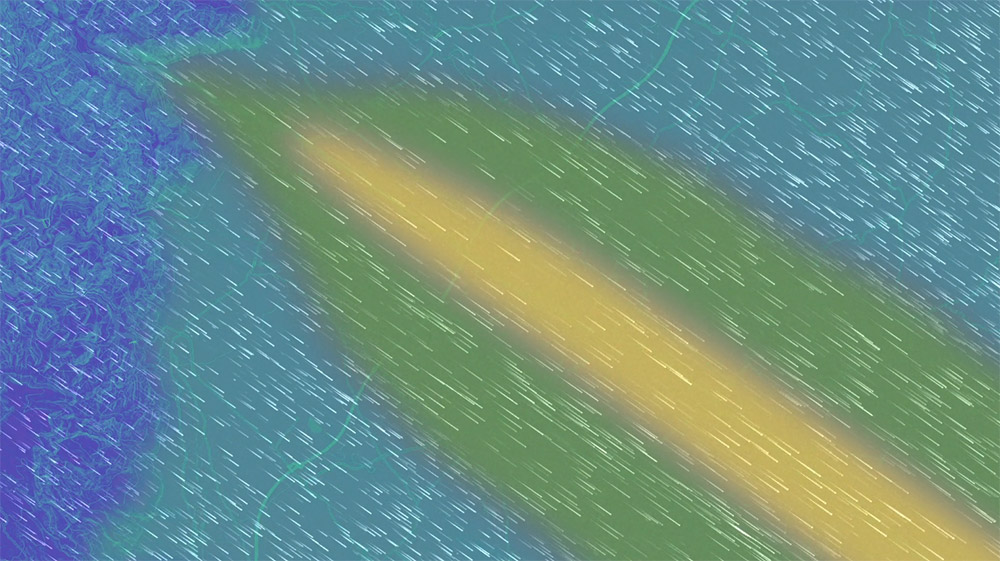

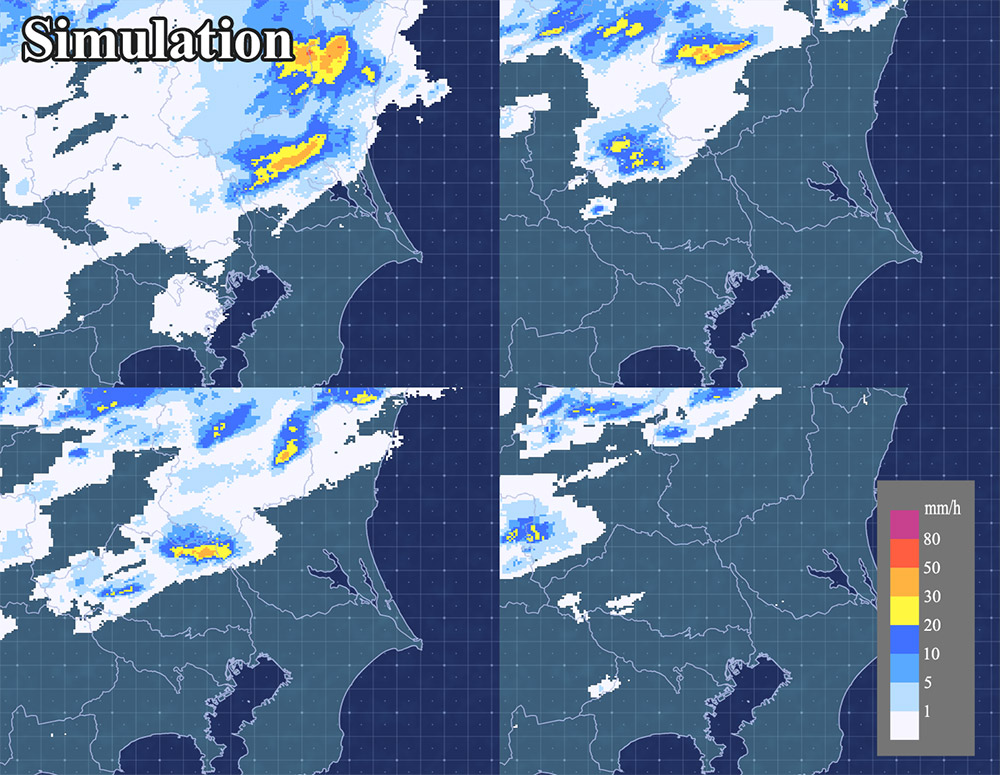

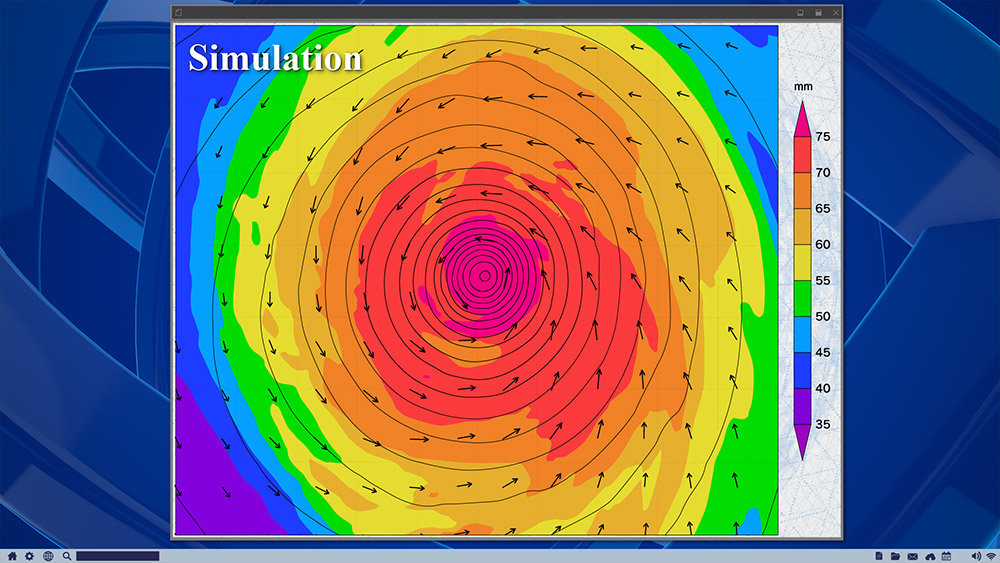

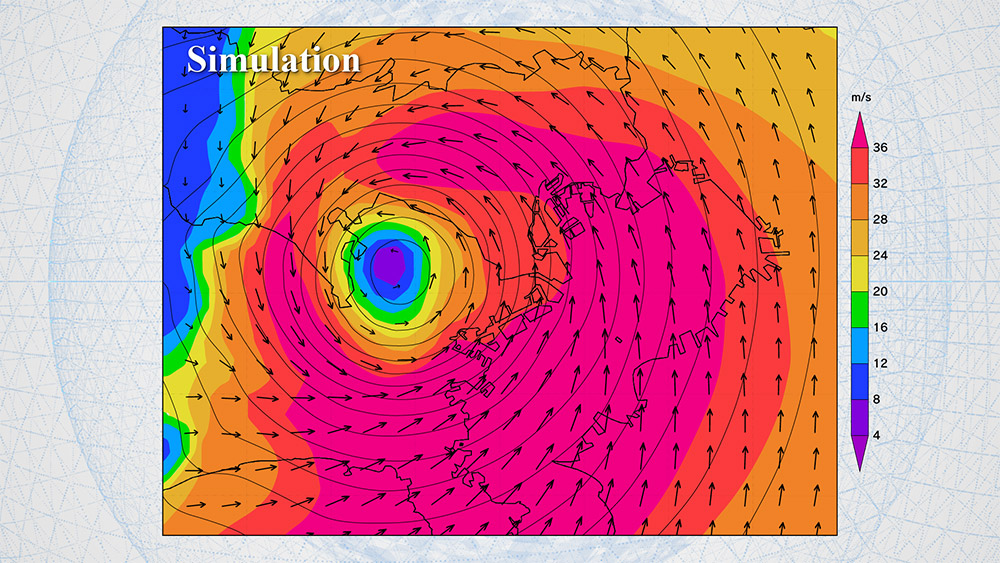

晴原は気象研究所のスーパーコンピュータシステム上にリモート接続をしてリアルタイムの高解像度シミュレーションを実施し、この暴風雪を解析します。このときの解像度は10~50m程度の設定としており、詳細な地形データを持っている山形と協働しています。現実の計算機資源ではこのようなことはできませんが、晴原だからこそ未来のシミュレーション技術を使っているという設定です。

地峡風の高解像度シミュレーション結果(イメージ)。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

晴原は山形の協力を得て、その後も高解像度シミュレーションを行い、気象状況を解析します。

急速に発達する低気圧が接近するにつれ、福島県では東寄りの風がさらに強まります。

この影響で海岸沿いの地域で停電が発生します。

南岸低気圧に伴う雪は水を多く含む「湿雪」で、電線への着雪が起こりやすいです。電線に着雪した状態で強い風が吹くと、電線が大きく揺れる「ギャロッピング現象」が起こり、電線同士が接触してショートすることで停電が発生します。さらに、海岸沿いでは海からの風により、塩を含んだ雪が吹きつけます。このような雪は電気を通しやすく、電源装置に付着するなどして停電の原因となるのです。

過去には暴風雪による塩害とギャロッピング現象が原因で、日本海側の地域などで大規模停電が起きたことがあり、作中でも同様な設定としました。

その後、晴原は佐竹と要救助者・前田琢巳の救助のため、ヘリで現場に向かいます。

この間も高解像度シミュレーションを実行して解析しているものの、シミュレーションは誤差を含むため、観測データでその妥当性を評価することが重要です。

対象地域には観測データがないので、晴原が目視で視程(見通せる距離)を測ることで、ごく局所的な風の変化を調べてシミュレーション結果の評価をしながら現場指揮をしようとしています。

そして、一時的に風が弱まって佐竹と前田の救助を行っているところに、暴風雪が迫ってきます。

ヘリを飲み込む暴風雪。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

このときすでに、南岸低気圧は茨城県沖付近まで進んでいるという設定になっています。

閉塞段階にある温帯低気圧の中心の北西象限では、低気圧に伴う暖かくて湿った空気の流れ(温暖コンベヤーベルト)が上昇して低気圧の雲上部まで進入し、水蒸気が供給されます。すると、雪の急速な成長をもたらす生成セル(generating cell)が発生し、降雪が強まる場合があることが近年の研究でわかっています。

実際、作中で設定している南岸低気圧による太平洋側の山地での大雪についても、特に閉塞段階の低気圧中心の北西象限に位置するときに短時間での大雪がもたらされると指摘されています。

ヘリを飲み込む暴風雪は、このような閉塞段階の低気圧に伴った局所的な降雪の強まりで視程が低下しているという設定です。

作中では暴風雪への対応としてSDM本部が自治体に避難指示を発令するように働きかけていましたが、現実でも天気が急変して暴風雪になる場合があるため、気象情報を活用して早め早めに安全を確保することが重要です。

局地風とフェーン現象

第3話では「局地風」と「フェーン現象」を取り扱います。

局地風とは、特定の地域だけで吹く局地的な風のことです。

局地風の発生には地形が重要な役割を果たしています。山を越える気流を山越え気流、そのうち山の風下斜面やふもとでの強風を「おろし風」、谷筋(峡谷)を吹き抜けた谷の出口付近での強風を「だし風(地峡風)」といいます。

局地風は全国で多く確認されており、おろし風とだし風の両方の特徴を持つ局地風もあります。

第3話の舞台は4月の栃木県北部です。

関東地方では冬季に西高東低の気圧配置で発生する「空っ風」「浅間おろし」「赤城おろし」などが知られていますが、今回は架空の局地風を設定しました。

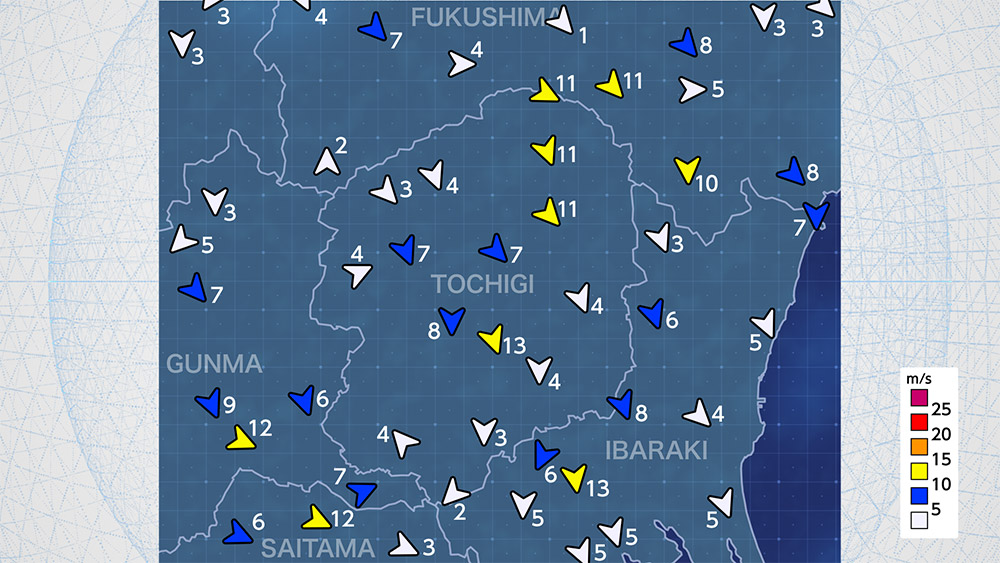

局地風発生時の地上の風の観測結果。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

局地風は農業や交通に影響するだけでなく、大規模火災の要因となることがあります。

過去には日本海側でだし風による乾燥した強風が継続したことにより延焼し、大規模火災や大火が実際に発生しており、作中でも局地風による強風で火災が広がります。

SDMが出動し、晴原はまず指揮車両で風の流れと風上側の大気安定度、暖気移流を解析します。

これは、山越え気流の振る舞いが上流側の大気の安定度と山の高さなどによって変化するためです。気象予報士を目指して勉強をはじめた雲田は、「風の流れ」「大気の安定度」のワードから晴原が山越え気流について調べようとしていることを理解します。

晴原は消火活動を効果的に進めるために、リアルタイムで高解像度シミュレーションを実施し、この地域における風を読み解きます。

このときのシミュレーションの水平解像度は100m程度を想定しており、現実の計算機資源では困難ですが、晴原だからこそできるシミュレーションと設定しました。

高解像度シミュレーションによる局地風の様子

(イメージ)。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

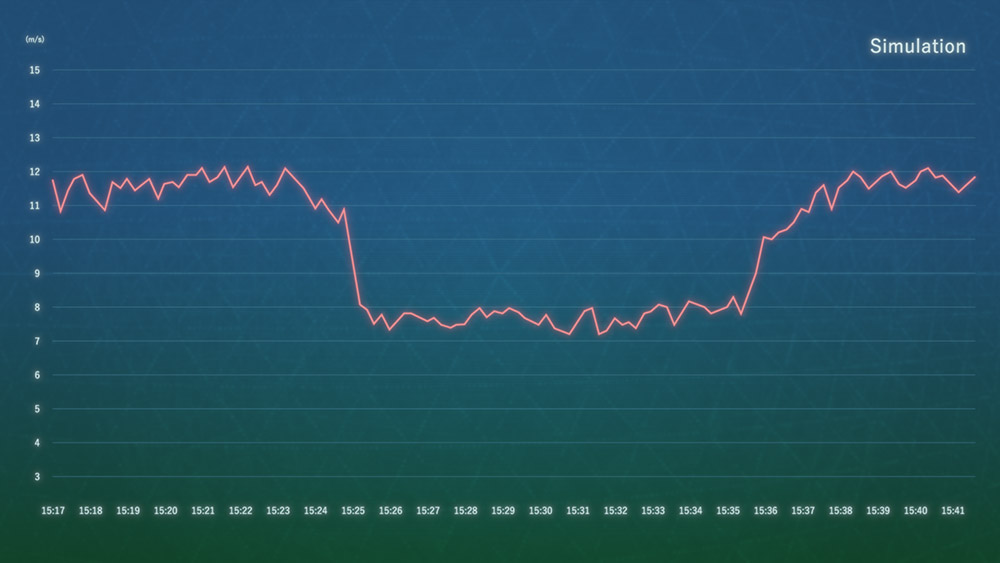

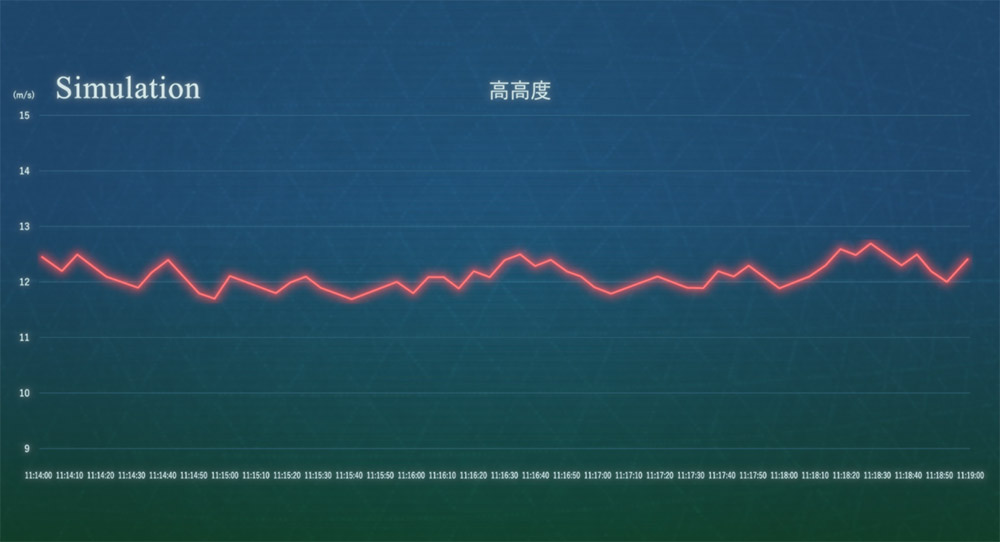

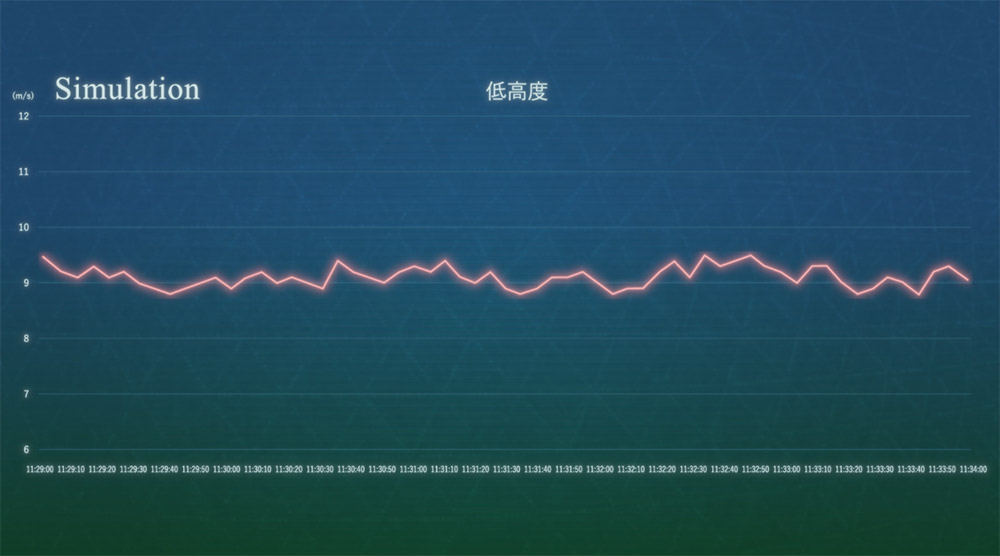

消火活動にあたり、消防監修の先生の助言を踏まえ、平均風速10m毎秒以上では防御陣営、それより風が弱くなるタイミングでは風下からの多口大量放水(ウォーターカーテン)で延焼を食い止めようとします。

作中で描かれる消火活動と整合させるために、風上側の大気の安定度などの気象状況が短時間で変化することで、対象地域の地上風速も変動する設定としました。

晴原たちはシミュレーションの不確実性を評価しながら高精度な予測を行うために、地上観測(アメダスなど)の結果も踏まえて解析を行います。

地上風速のシミュレーション結果。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

また、現場に入った際に高温となることを感じ取った晴原が、「フェーン現象」を想定して暖気移流についても解析を進めます。

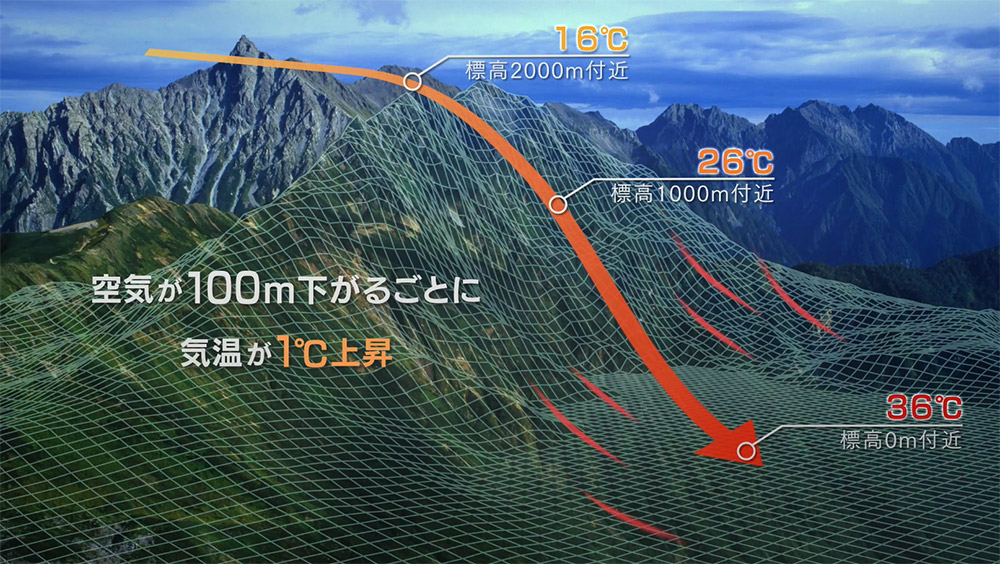

フェーン現象は、空気が山を吹き降りる際に気温が上がる現象のことです。

フェーン現象には、台風接近時などに湿った空気が山を越えるときに雲ができ、その際に放出される熱(潜熱)の影響を受けるウェットフェーンと、雲などを伴わずに上空の空気が吹き降りるドライフェーンがあります。

作中で扱われるのはドライフェーンで、飽和していない空気は100m下降すると気温が約1℃上昇します。

フェーン現象の模式図。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

今回の舞台の北西側の山の上空、高度約2000m付近の空気が気温16℃とした際、標高0m付近の地上に吹き降りると気温は約36℃になります。

これを踏まえ、晴原の伝える地上気象観測結果では「風速13m毎秒、気温36℃、湿度10%」と設定しました。

このときの気圧配置としては、日本の東には発達した低気圧、西日本に中心を持つ高気圧がある状況です。栃木県上空には高気圧の縁をまわる流れに乗って日本海側から暖気が流入してきています。

地上天気図。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

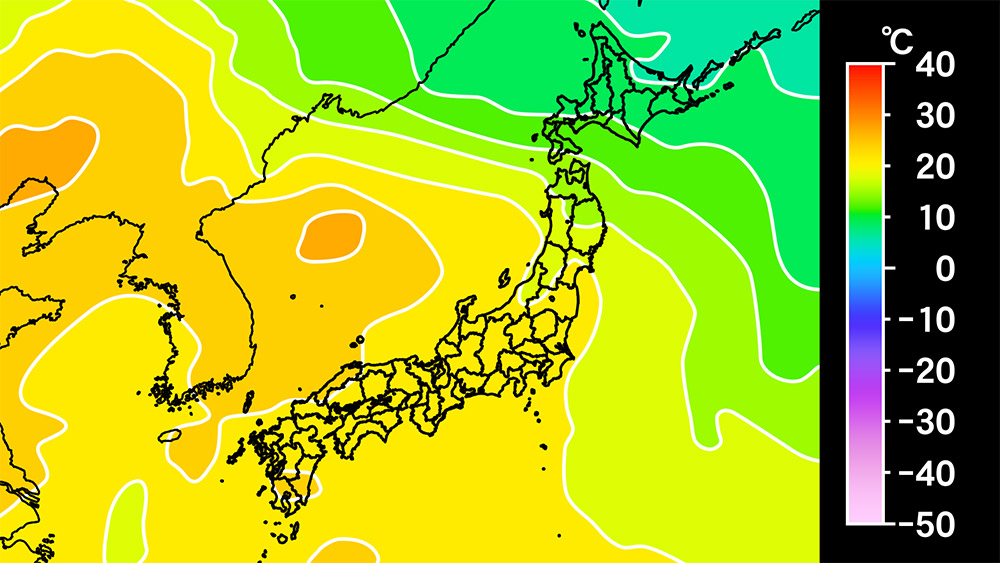

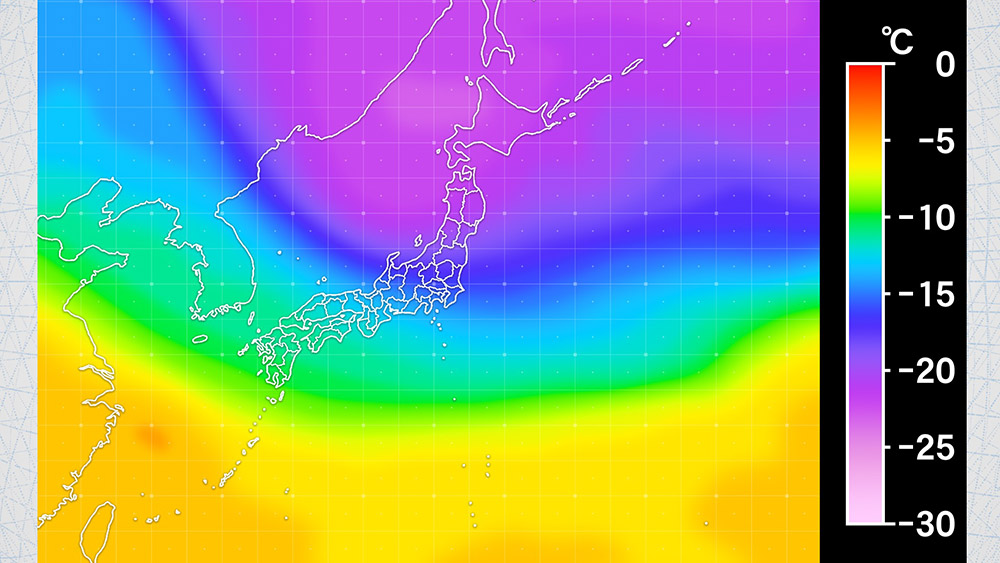

SDMの指揮車両や本部のモニターで、この暖気の流入を示すものとして、気象解析によく用いられる850hPa(高度約1500m)の気温分布についても監視されています。

フェーン現象による高温が起こる前の段階では日本海上に暖気の中心がありましたが、高温が発生するときにはこれが関東甲信地方にまで達しています。

日本海側から暖気が流入する様子。

(850hPa(高度約1500m)の気温分布。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

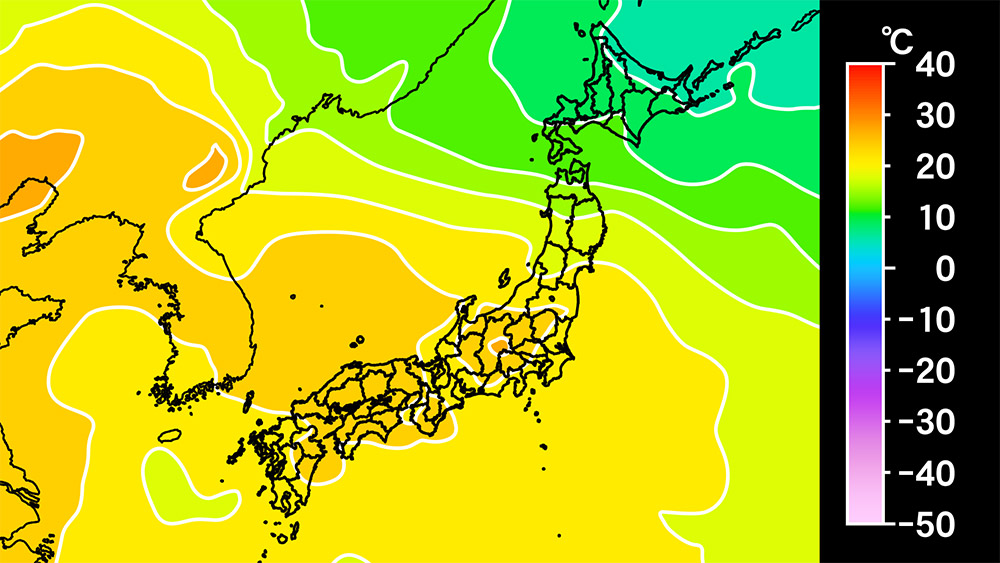

晴原のシミュレーションによる解析で、日本海側から流入する暖気の構造についても表現されています。

気温の高度分布から、上空約2000mにあたる約800hPaで約16℃となっており、フェーン現象の起こっている晴原のいる地域の地上観測結果とも整合します。

日本海側から流入する暖気のシミュレーション結果。

縦軸が気圧(hPa)、横軸が温度(℃)。

太線が気温、細線が露点温度を表している。

ドラマ「ブルーモーメント」より。

このような状況で、避難者に熱中症を疑う症状が見られはじめます。

熱中症の危険度の判断には、暑さ指数(WBGT)が用いられます。

気温36℃、湿度10%、平均風速13m毎秒に加えて、全天日射量0.5kW/m2という気象条件で暑さ指数を計算すると25.7となり、環境省の熱中症予防運動指針によると、これは警戒レベルです。作中でもレベルについて上野が言及します。

暑さ指数で警戒レベルのときには、熱中症の危険が増すため、運動時には積極的な休憩や水分・塩分の補給が必要です。一方、息が少しはずむ程度の生活活動でも熱中症が起こる危険があります。

作中では4月なので身体が暑さに慣れておらず、避難者が熱中症を疑う症状を発症するという設定です。

局地風による火災は現実にも起こりうるため、乾燥注意報と強風注意報が発表されているときは特に注意が必要です。

また、これからの季節は暑さが増してきます。暑さ指数の実況・予測は環境省の熱中症予防情報サイトで確認でき、天気予報でも伝えられます。気象状況に応じて、適切な暑さ対策をするようにしてください。

台風に伴う竜巻と塵旋風

第4話では、突風による災害に注目します。

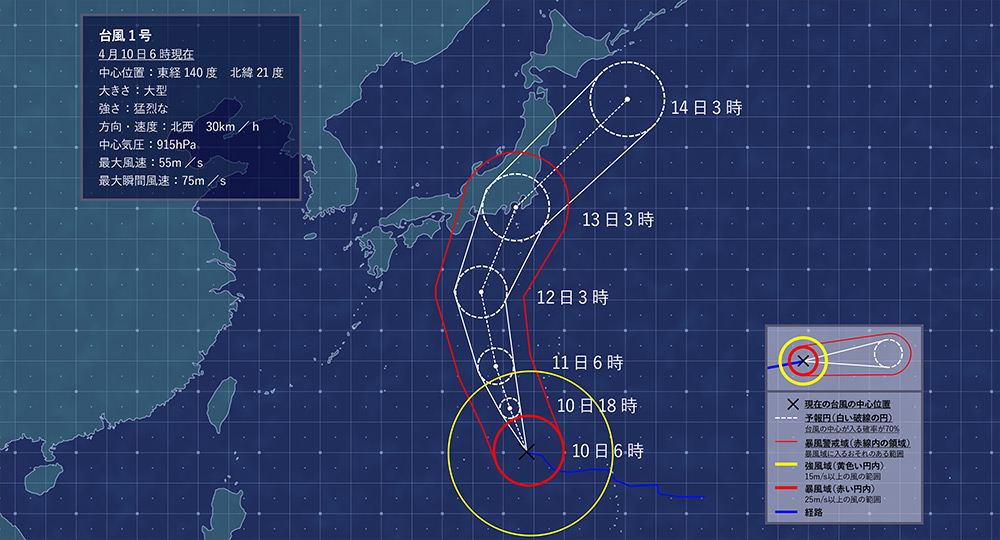

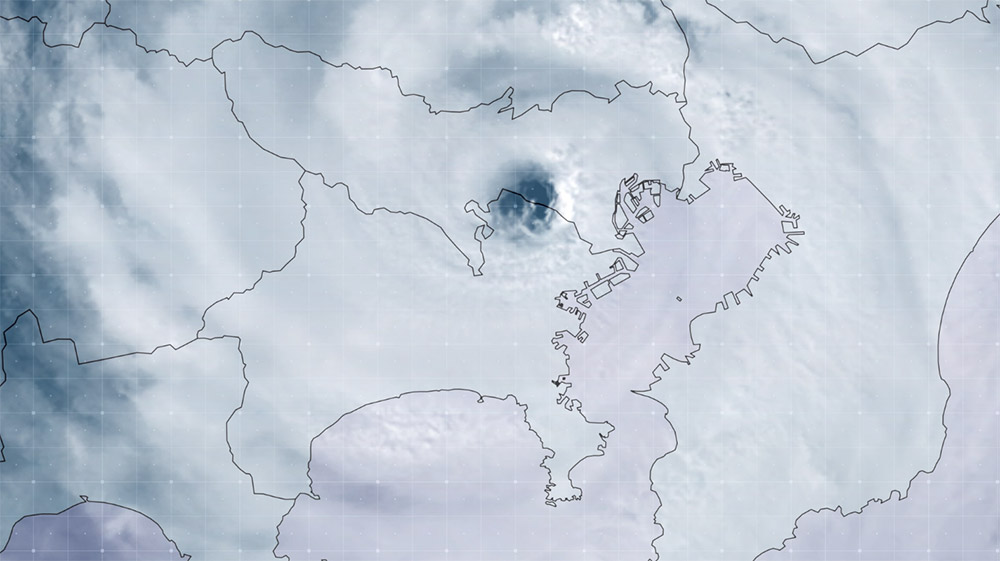

舞台は千葉県で、4月に季節外れの台風がやってくるという設定です。

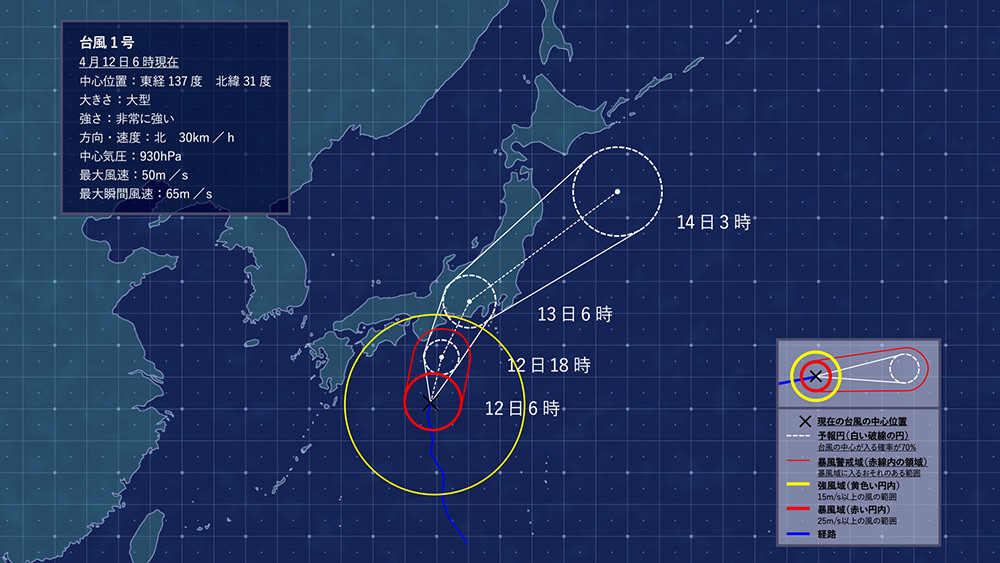

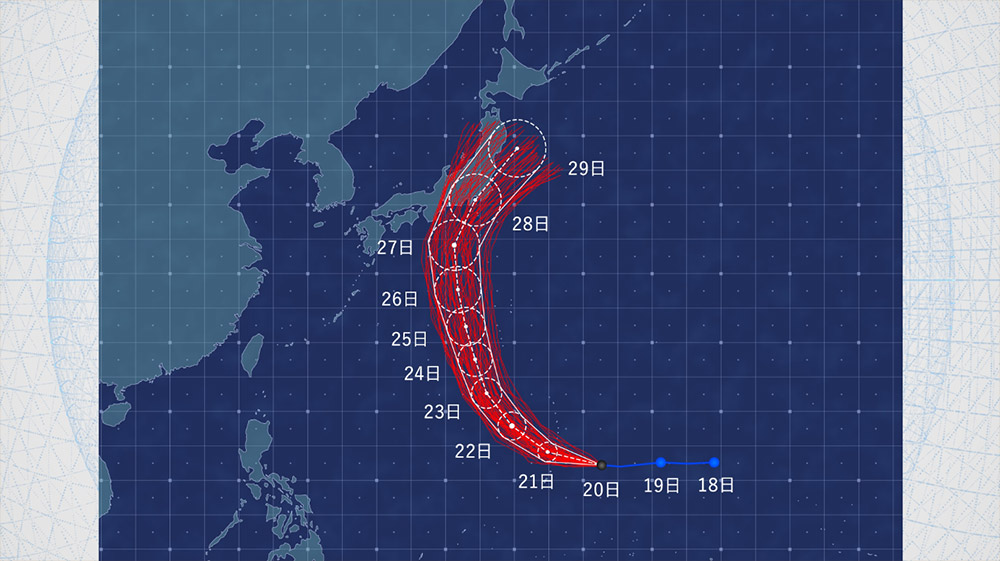

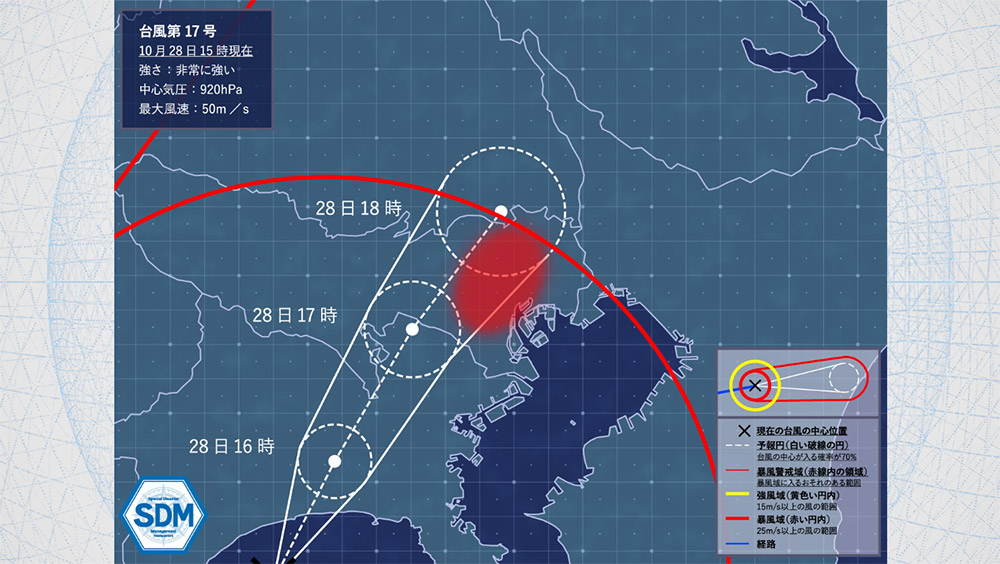

晴原たちが子ども向けに防災ワークショップを行っているとき、台風1号が関東にやってくる予想となっています。4月としては海面水温が異常に高く、1号でありながらも猛烈な勢力に発達している設定です。

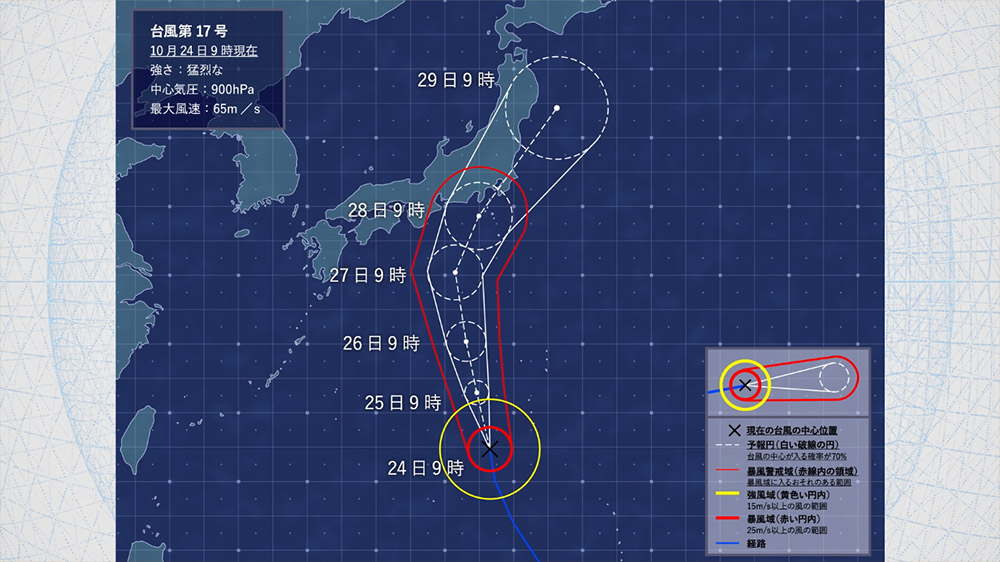

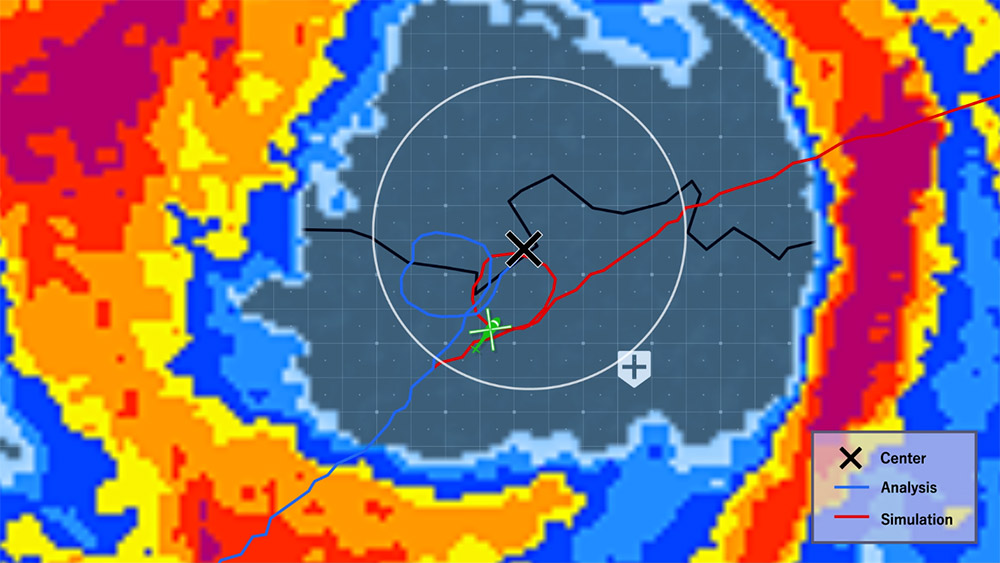

台風情報で示される予報円(下図の破線の円)はその時刻に台風の中心が入る確率が70%の円のことで、少し条件を変えたシミュレーションを多く実行し、それらの結果から確率予測を行う「アンサンブルシミュレーション」をもとに作成されています。

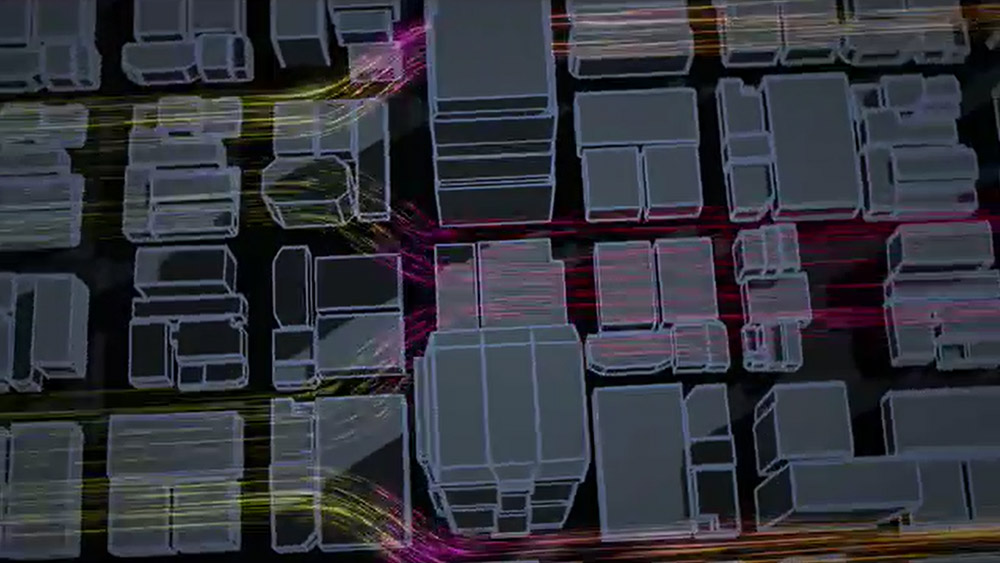

作中でも台風進路予報にあわせて、アンサンブルシミュレーション結果を確認するようにしています。

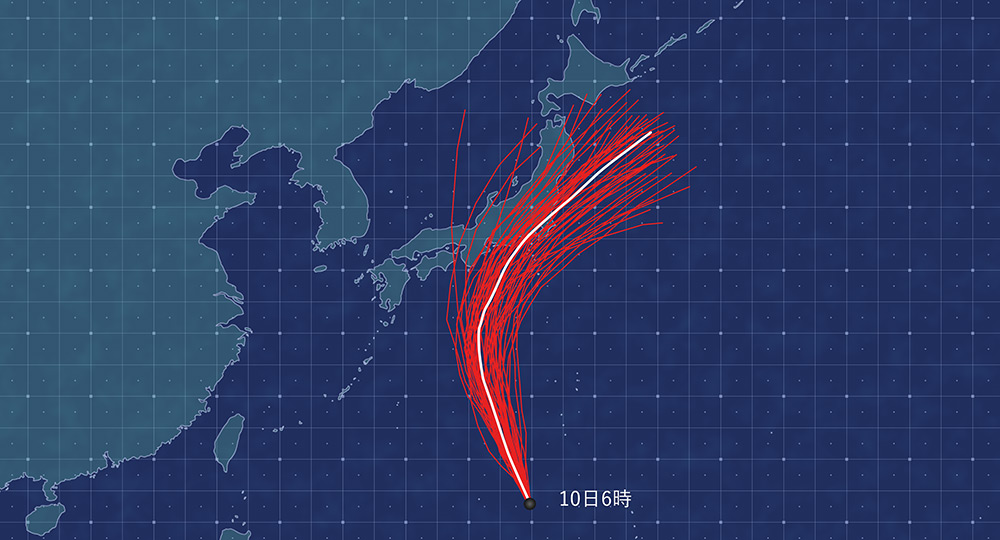

台風進路予報(4月10日6時時点)。

台風のアンサンブルシミュレーション結果

(4月10日6時時点)。

赤は全メンバーの台風進路、白は平均的な進路。

一方、4月12日になると台風の進路予報が大きく変化します。晴原はこの要因を太平洋高気圧が当初の予想よりも強いために、進路が西にずれて、静岡に上陸すると分析しています。

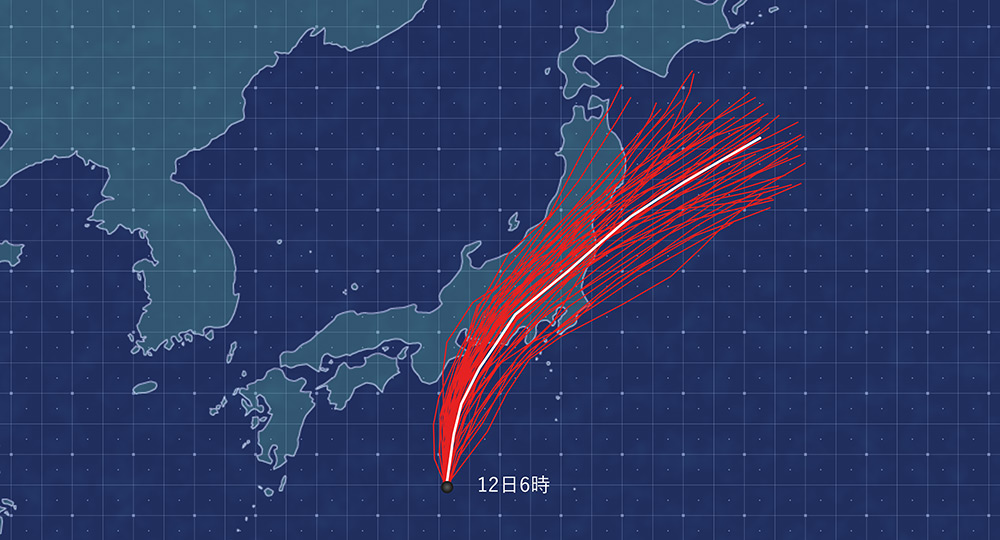

台風進路予報(4月12日6時時点)。

台風のアンサンブルシミュレーション結果

(4月12日6時時点)。

赤は全メンバーの台風進路、白は平均的な進路。

晴原は気象研究所のスーパーコンピュータシステム上で、気象庁が台風の進路予報に用いる全球アンサンブル予報システムをもとに、リアルタイムで高解像度アンサンブルシミュレーション(水平解像度1km程度)を行っている設定です。さらにその結果をもとに、関東を対象に超高解像度(水平解像度10m程度)のアンサンブルシミュレーションもリアルタイムで実行しており、この結果を解析して危険な現象が予想される場合には報知するしくみを構築しています(晴原はこれを危険予測プログラムと呼んでいます)。

現在の計算機資源ではリアルタイムで水平解像度10mのアンサンブルシミュレーションは不可能ですが、晴原だからこそできるという未来の技術の設定です。

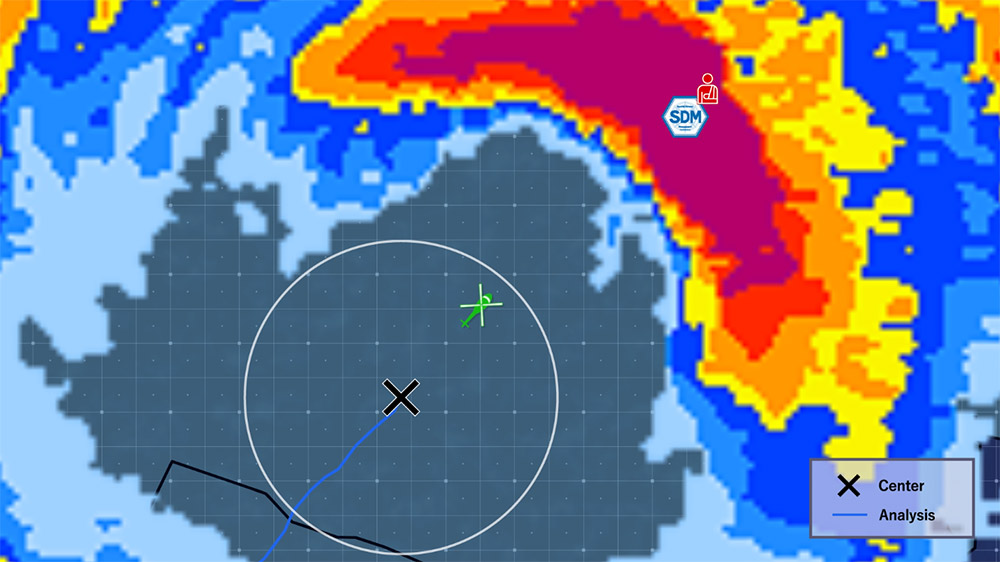

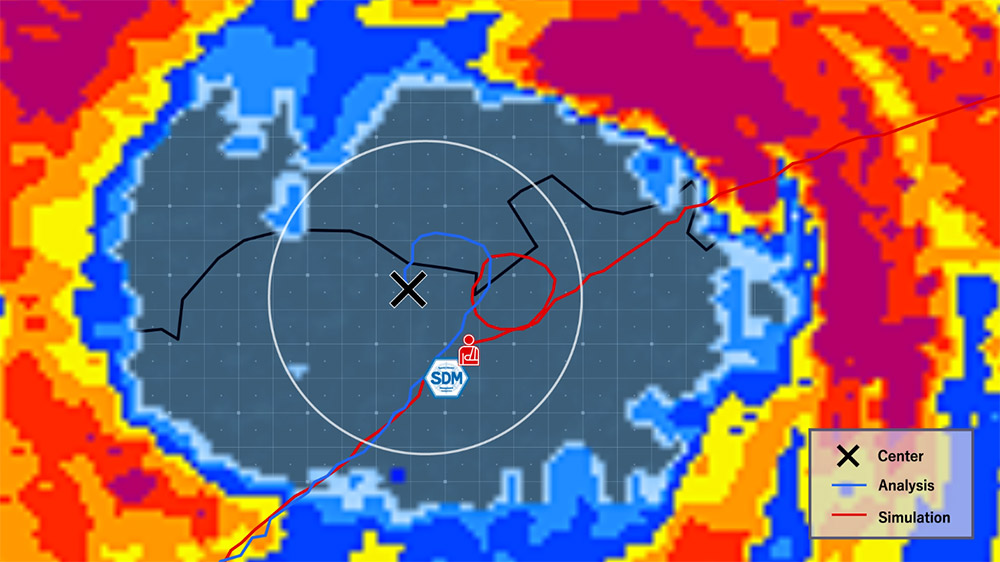

晴原はこれらの解析を通して、ミニスーパーセルによる竜巻が千葉県で起こる可能性が高まっていることを突き止めます。

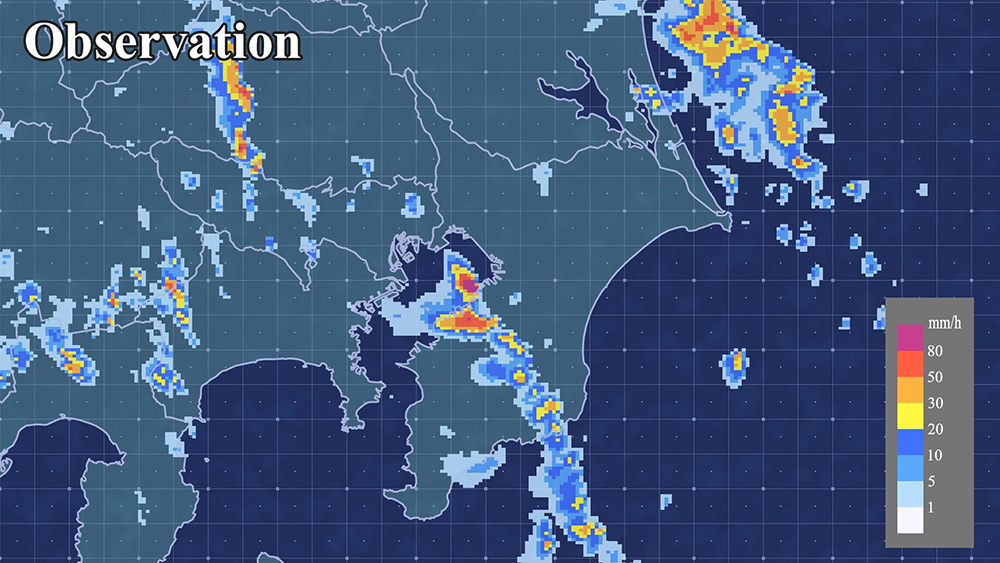

台風の進行方向の右前方では、竜巻が発生しやすいということが知られています。このとき、「ミニスーパーセル」という積乱雲が発達し、これに伴って強い竜巻が発生することがあります。日本でも過去にミニスーパーセルによる竜巻が発生しており、積乱雲の構造や竜巻の発生メカニズムなどについて研究がなされています。

ミニスーパーセルによる竜巻。

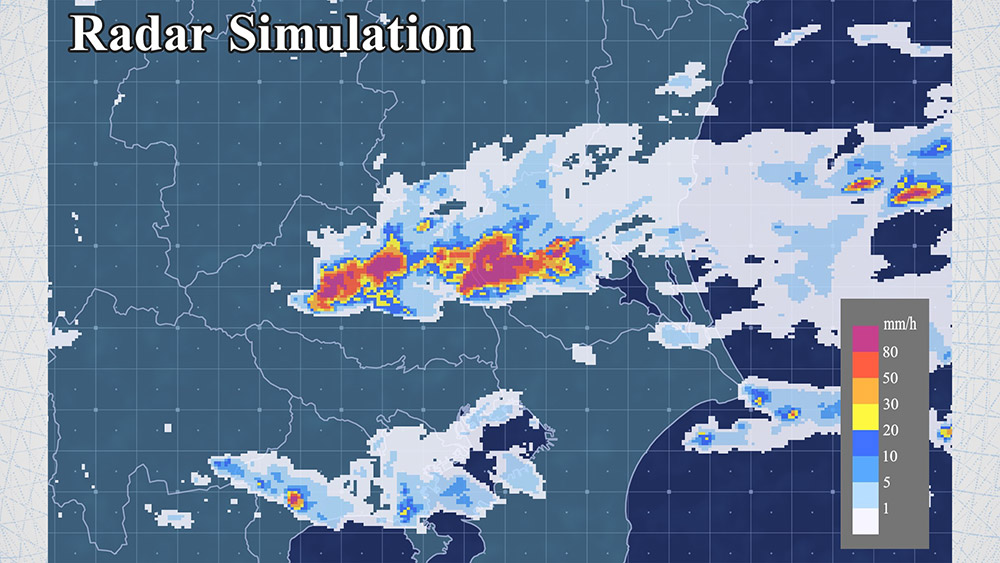

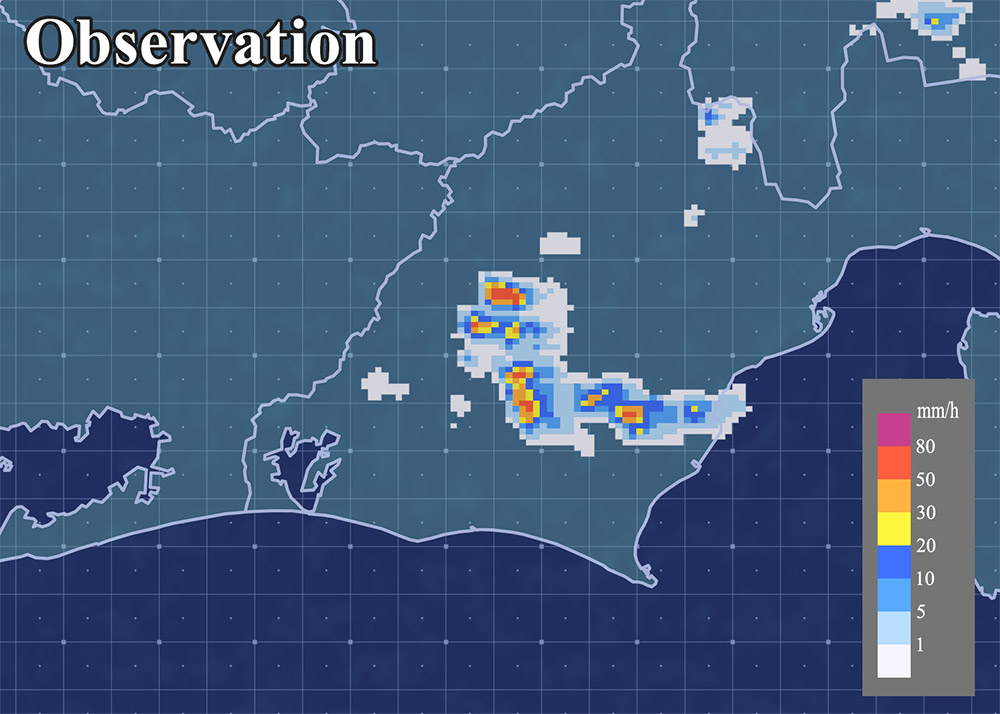

この竜巻の特徴は、台風中心から離れたところで発生することです。作中で示すレーダー観測結果でも、台風周辺で南東風による暖かく湿った空気が流入している状況で、千葉県などで局地的に積乱雲が発達しています。

竜巻発生時刻付近のレーダー観測結果。

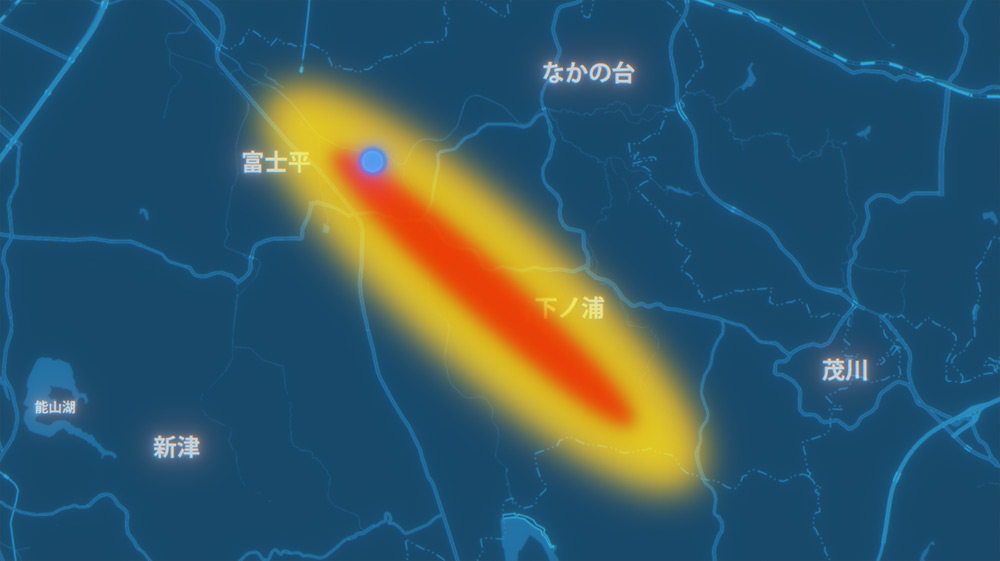

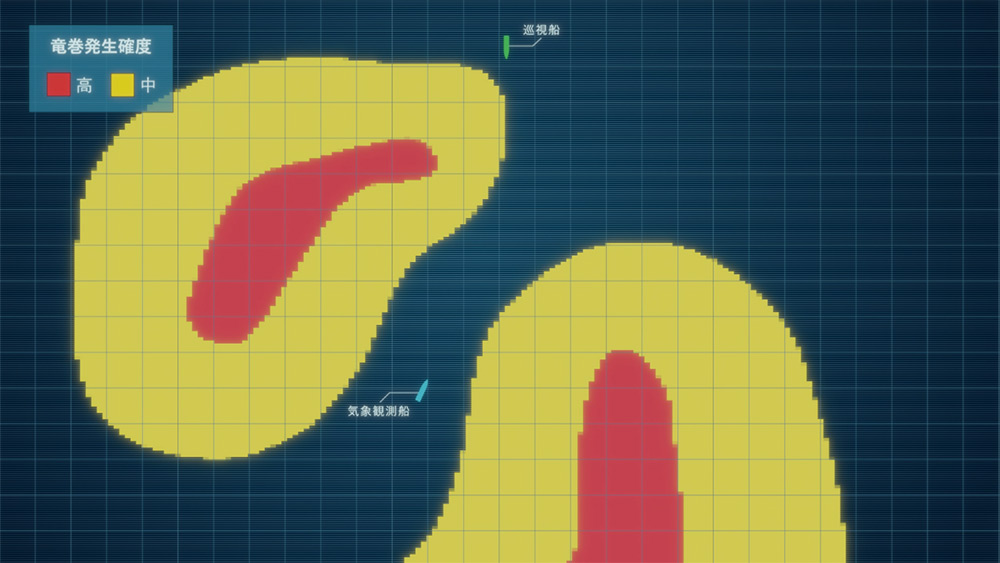

晴原は超高解像度アンサンブルシミュレーション結果をもとに、竜巻に相当する地表付近の強い渦を検出し、竜巻発生確率の高い地域を分析します。

超高解像度アンサンブルシミュレーションによる

竜巻発生確率分布(イメージ)。

さらに、竜巻の影響範囲が長さ約10kmであること、竜巻に伴う瞬間風速が75m毎秒に達すると予測します。これは突風の強さを表す「日本版改良藤田スケール(JEFスケール)」においてJEF0~5の6段階のうち、上位から3番目のJEF3(現実で国内最大級)に相当します。このことは、晴原が藤村とのやりとりのなかで言及しています。

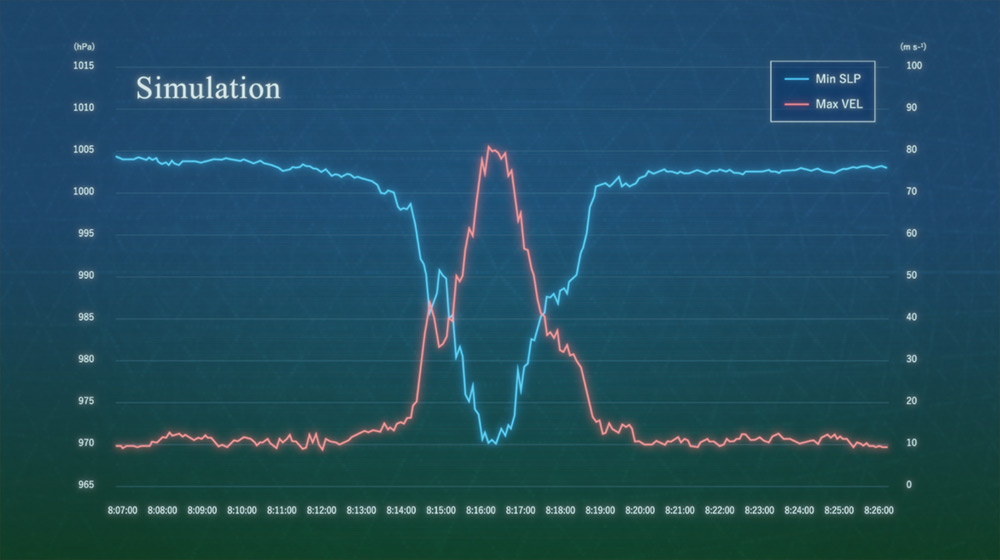

超高解像度アンサンブルシミュレーション結果から

解析した、

対象地域における海面気圧の

最小値(青線、左軸)と

風速の最大値(赤線、右軸)の時間変化。

竜巻の発生が迫って雲田が情報番組と防災無線で危険を呼びかけるなか、竜巻をもたらすと思われるミニスーパーセルが発生し、晴原はフェーズドアレイ気象レーダーの観測データをもとに竜巻の発生確度の高い地域・時間を絞り込みます。

現在広く使用されている気象レーダーは空全体を観測するのに5~10分間かかりますが、フェーズドアレイ気象レーダーを用いることで空全体を約30秒で観測することができます。フェーズドアレイ気象レーダーは現在では研究用途として用いられていますが、ここではこの高頻度の観測データからミニスーパーセルの3次元構造を把握し、1時間程度先までの積乱雲の盛衰を予測しているという設定です。

また、雲田の姉・真紀が怪我をした「つむじ風」の正式名称は「塵旋風(じんせんぷう)」といいます。

塵旋風は、地表付近の空気が渦を巻く突風のひとつです。晴れた日には日射によって地表付近の空気が温められ、上昇気流を伴う「熱対流」が発生します。塵旋風は、地表付近の空気が乱れてできた小規模な渦が熱対流の上昇気流で引き伸ばされて、強まることで発生します。運動会を行っている学校のグラウンドで発生してテントを吹き飛ばすなどすることがあり、砂や塵を巻き上げて渦を巻くことから「ダストデビル」とも呼ばれています。

JEF3相当の塵旋風の様子。

竜巻は積乱雲に伴う上昇気流が地表付近の渦を引き伸ばすことなどで発生するため、必ず上空に雲がありますが、塵旋風では上空は晴れているのが特徴です。

塵旋風の強さはJEF0程度のことが多く、甚大な被害を及ぼすことは稀ですが、国内では過去に藤田スケール(以前のJEFスケール)で2の規模のものが発生したことがあり、作中ではJEF3相当と設定しています。

雲田が放送の中で注意喚起をしていたように、竜巻から身を守るためには、屋外にいる場合は直ちに頑丈な建物内に避難することが重要です。屋内では、雨戸や窓を閉めて建物の中心に移動するなどの行動が有効といわれています。

竜巻等の突風の発生する可能性が高まっているときには、気象庁から竜巻注意情報が発表されます。この情報を見聞きしたときには、気象レーダー(気象庁ウェブサイト「雨雲の動き」など)で積乱雲の位置や動きを確認し、自分のいる地域のすぐ近くに積乱雲がある場合には早めに安全確保をするようにしてください。

降雹とHail fog

第5話では「雹」と「濃霧」を扱います。

雹(ひょう)は、空から降ってくる直径5mm以上の氷の粒のことです。

積乱雲のように上昇気流の強い雲の中では、氷点下の気温でも液体の水のままになっている(過冷却の)雲粒が豊富に存在しています。ここに積乱雲の上部で成長した雪が落下してくると、雪の表面に過冷却雲粒がくっついて凍結します。多くの雲粒を捕捉することで、この氷の粒は霰(あられ)となります。霰は直径5mm未満で、雹とは大きさで区別されます。

この霰が0度よりも気温の高い空に落下すると、霰の表面が融解して水膜ができます。この状態で積乱雲の強い上昇気流によって再び氷点下の空に持ち上げられると、霰表面の水膜が凍結します。その後は雲粒を捕捉して大きくなりながら落下し、また積乱雲に持ち上げられるという上下運動を繰り返すと、直径5mm以上の雹にまで成長することがあるのです。

雹はゴルフボールからグレープフルーツほどの大きさになることもあり、国内では1917年6月29日に埼玉県熊谷市付近で直径約29.6cmの雹や、重さ約3.4kgの雹も確認されています。

雹が降ることを降雹(こうひょう)といい、農作物や建物に被害が出るだけでなく、人にあたると大けがをすることもあるため注意が必要です。

第5話の舞台は4月の茨城県南部です。

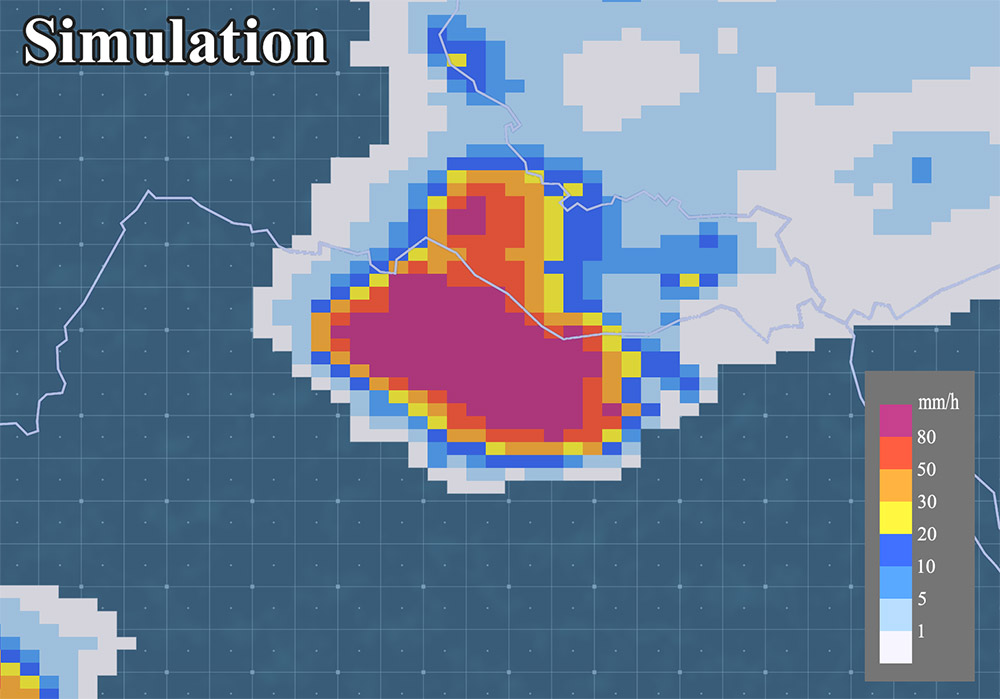

晴原は、関東地方を対象に二重偏波気象レーダーと高解像度数値シミュレーションを組み合わせたリアルタイムの降水粒子予測を気象研究所のスーパーコンピュータシステム上で実施している設定です。

巨大な雹をもたらす積乱雲のシミュレーション結果。

二重偏波気象レーダーは、水平と垂直の向きの電波を発射し、戻ってきた電波の特徴から降水粒子(雨や雪、霰、雹)の形状などを調べて判別することのできる気象観測機器です。現在気象庁でも全国にこのレーダーを導入している最中です。晴原はこのリアルタイムデータを使い、数時間先までの降水粒子の種類や大きさを予測しており、第4話でも登場した危険予測プログラムによって茨城県南部に巨大な雹が降ることを察知します。

気象状況としては、上空に強い寒気を伴う気圧の谷が通過中で、関東地方では大気の状態が非常に不安定になっています。地上天気図では三陸沖の低気圧から関東・東海地方にかけてが上空の気圧の谷の前面にあたり、低圧部になっています。

降雹時の高度5500m付近(500hPa)の気温分布。

降雹時の地上天気図。

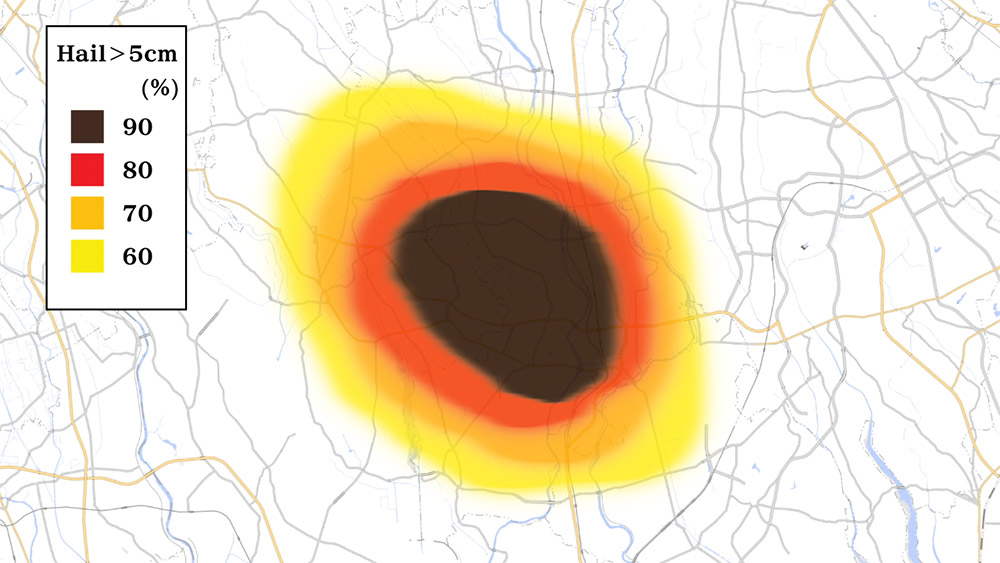

晴原が実施している危険予測プログラムにおいて、ここでは水平解像度500m程度の高解像度アンサンブルシミュレーション(第4話気象解説参照)を行っており、その結果を使って直径5cmを超える雹が降る確率の高い地域をまずは絞り込みます。

高解像度アンサンブルシミュレーションによる

直径5cmを超える雹の降る確率分布。

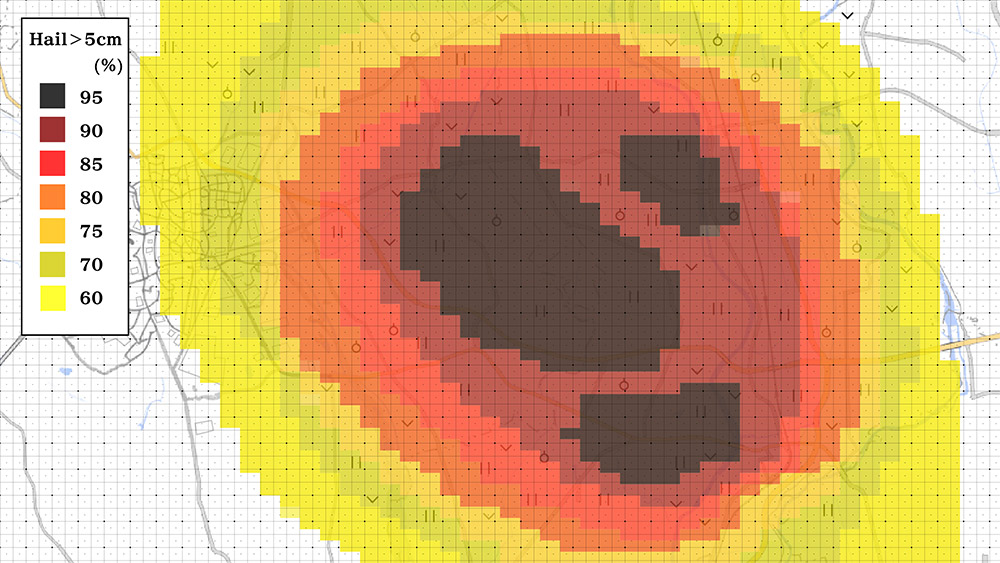

また、上野が携わっている保険会社のシステム『雹災アラート』でも別途降雹予測を行っており、これも参考資料として活用します。さらに、晴原は二重偏波気象レーダーの最新データなども利用して、水平解像度50~100m程度の超高解像度アンサンブルシミュレーションを実施し、水平解像度250mの降雹確率分布を示して、危険な地域をさらに絞り込みます。

超高解像度アンサンブルシミュレーションによる

直径5cmを超える雹の降る確率分布。

水平解像度だけでなく確率についても

より細かく解析している。

降雹が終わったものの、現場の気象状況を確認するために晴原は被害地域に向かいます。

そこで、ポータブルの気象観測機器で気温が急低下しており、「Hail fog」という霧が発生することを察知します。

そもそも霧は、地上近くの空気中に雲粒サイズの水滴が浮かび、見通し(視程)が1km未満の状態を指しています。さらに視程が小さく、交通などに影響がある霧を濃霧といいます。

霧は地上付近の空気が何らかの要因で冷えるなどして、空気が飽和して水蒸気が凝結し、霧粒が発生することで生まれます。典型的な霧が夜間の放射冷却で発生する放射霧です。

Hail fogは、多量の雹が地上に降り積もり(図解①)、雹が融解する際に空気中の熱(潜熱)を奪うことによって気温が低下し(図解②)、空気が飽和することで発生するタイプの霧です(図解③)。日本でも積雪がある場合に雪が融解して気温が低下して霧が発生することがあり、Hail fogと同様なメカニズムです。

Hail fogのメカニズム①

多量の雹が降り積もる。

Hail fogのメカニズム②

雹の融解で地上気温低下。

Hail fogのメカニズム③

気温低下により空気が飽和して霧が発生。

SDMメンバーは、負傷者を搬送するために濃霧の中を移動して現場に向かいます。

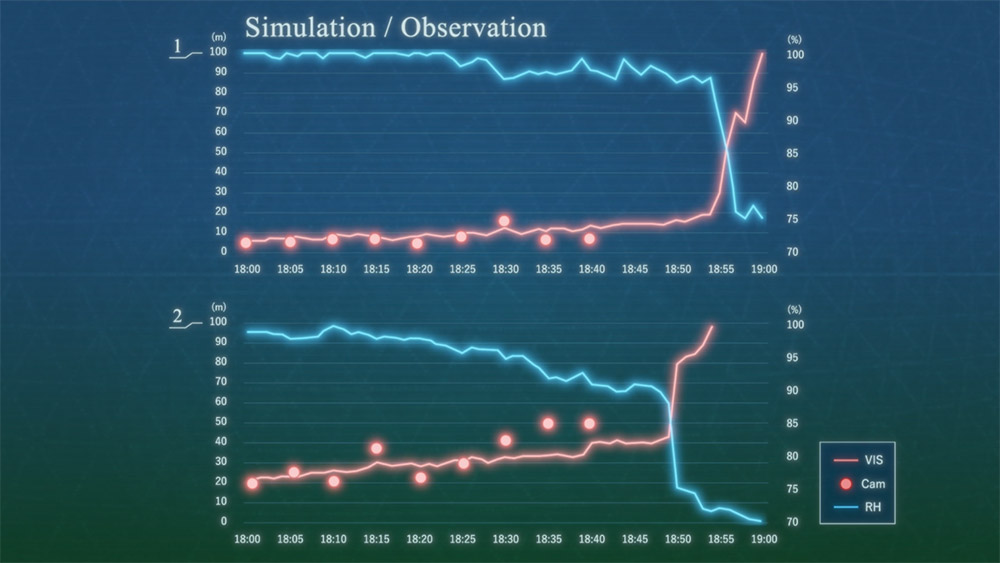

このとき、晴原はまず国土交通省や民間のライブカメラなどの情報から濃霧エリアを特定します。さらに、地上観測や研究用の雲レーダー(霧粒を捉えられる波長のレーダー)のデータを解析、水平解像度1~5m程度の超高解像度シミュレーションをリアルタイムで実行することで、搬送が可能な霧の薄いエリアを特定しようとします。

これらはもちろん現実の計算機資源では難しく、未来の技術です。

この状況で、沢渡から、防犯カメラ・交通カメラのカーナビの位置情報のリアルタイムデータを晴原の解析に連動できないかと提案があります。

これは、多数のカメラの映像情報をAIによる解析で視程を分析するとともに、濃霧エリアにいる車両の交通状況から霧の薄いエリアをより詳細に特定しようというものです。

これを実現し、カメラによって観測した視程情報などで妥当性を検証しながら、シミュレーションによる高精度な視程予測をしたのです。

リアルタイムの視程予測と観測。

赤線が視程予測(左軸)、赤丸がカメラによる

視程観測(左軸)、青線が湿度予測(右軸)。

降雹が予想される場合には、雷注意報や気象情報の中で「降雹」のキーワードで注意喚起されます。降雹は積乱雲によってもたらされるため、同時に落雷や突風、急な強い雨にも注意が必要です。天気予報では「大気の状態が不安定」といわれる場合には積乱雲が発生する可能性があるため、天気の急変に注意が必要です。

「降雹」「大気の状態が不安定」というワードを天気予報で見聞きしたら、いつもより空の様子を気にかけてください。作中で描写されていたように青空に黒い雲が広がってきたり、急に冷たい風が吹いてきたりしたら、積乱雲が接近しているおそれがあります。レーダーの雨量情報を確認して、積乱雲が近づいてきている場合には安全な建物内に避難するなどして、天気の急変にお気をつけください。

また、濃霧が予想される場合には濃霧注意報が発表されます。濃霧の際には実際に交通にも影響があります。気象情報を上手く利用して安全に過ごしましょう。

大気境界層の局地気象予測

第6話では、地表に近い「大気境界層」の局地気象予測を扱います。

大気境界層とは陸面や海面(あわせて地表面)からおよそ1~2kmまでの大気の層のことで、地表面の摩擦や熱の影響を強く受けます。さらに地表面から30~100m程度までの「接地境界層」では、風速や気温が大きく変化します。

今回の舞台は静岡県の山間部で、地震の影響で道路が分断されて孤立が発生しており、SDMは「防災ドローン」で救援医療物資を搬送します。

防災ドローンでの物資搬送の様子。

災害発生時のドローン(無人航空機)の利活用は、実際に災害状況の把握や記録、情報伝達、救援物資の運搬などが検討・実施されています。

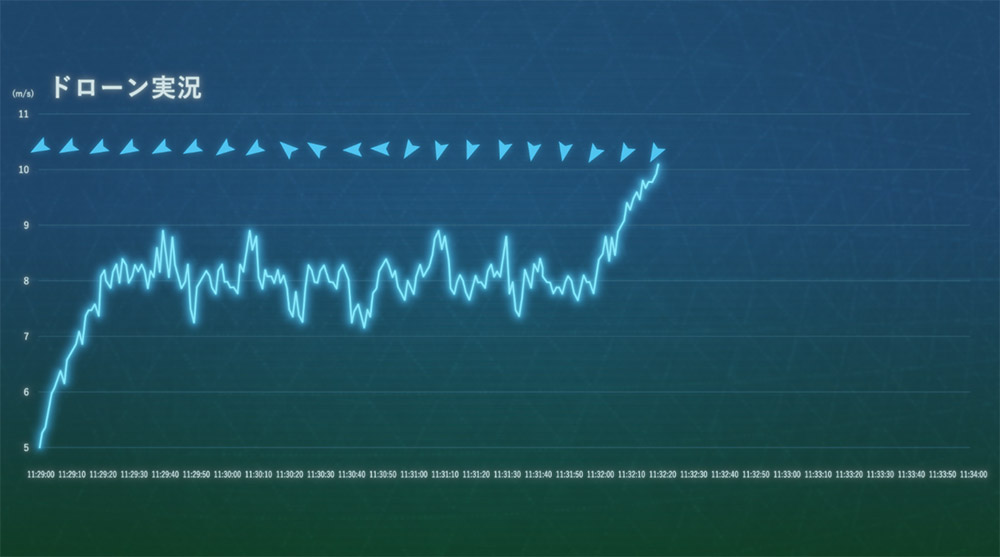

作中での防災ドローンは、地上から高度150mまでの大気境界層を飛行します。

一方で、気象予測においては地表面に近い大気の状況を正確に予測するのは現実でもなかなか難しく、特に作中で描かれているような山間部では、地形の影響を受けて大気の局地気象予測はさらに難易度が高まります。

まず、ドローンが出発するポイントから目的地までの間には、標高150m程度の小高い山があり、山を迂回する形で北へ距離およそ3kmを飛行する必要があるという設定です。

防災ドローンの飛行ルート例。

出発ポイント(T)から到着ポイント(G)の間に小高い山があり、ここでは東に迂回するルートをとっている。

このとき、ドローンの飛行能力から、片道6分間程度を要し、到着地点での物資取り外しなどに約1分間かかるとして、1往復するのに約14分間としています。

SDMは5往復することを念頭に、晴原がドローン操縦、上野が気象予測、雲田が上野のサポートを行います。

当日の気象状況としては、東~北日本は北から張り出す高気圧の影響を受けており、静岡県の現地上空ではやや強い北東風が吹いているという状況です。

防災ドローン飛行時の地上天気図。

上野はドローンに搭載した気象センサーで上空の気象状況を監視しながら、鉛直解像度10m(通常の気象シミュレーションでは数十~数百m)、水平解像度250mの高解像度シミュレーションをリアルタイムで行います。毎度のことですが、このシミュレーションによる解析は晴原や上野だからこそできる近未来の技術です。

これによって大気境界層の局地気象を読み解き、風向の変化に応じて進路を変更、樹林帯を避けるために飛行高度を上げるなどしてドローンによる搬送を行っています。

高解像度シミュレーションによる

高高度(約150m)の風速の時系列の例。

高解像度シミュレーションによる

低高度(約100m)の風速の時系列の例。

ドローンで観測した風向・風速の時系列。

ここでは出発ポイントから離陸し、高度約100mを

飛行したのち、高度約150mまで上昇している。

なお、最新の観測データが

随時更新されるようにしている。

ドローンの飛行を描くために、シーンによって異なるものの、高度100~150mの水平風速を決めてから地表面付近の風を推定して画面に反映しています。

物資搬送の途中までは、気温の上下方向の差に対して風速が強いという気象状況(大気安定度が中立に近い状況)であり、このときの接地境界層内の風速の高度分布は「対数則」という法則に従うと考えられています。

これをざっくりいうと、地表面の粗さ(粗度、単位はm)によって低い空ほど摩擦が強く、風速が小さくなるというものです。森林や高層ビルのある都市では粗度が大きいために地表面付近の風が弱くなり、海などの障害物がないところでは粗度は小さいために風が強く吹き抜けます。

ドローン実況で高度150mにおいて風速10m毎秒であることと、地表面は森林(粗度が1.0m)である条件から高度10mの風速を対数則から求めたところ、4.6m毎秒が得られました。そのため、ドローン実況での出発時の風速は約5m毎秒からスタートしています(上図)。

救援医療物資の搬送中、大気の状態が不安定となって現地の東側で積乱雲が発達します。

発達した積乱雲の中では冷たい下降気流が強まり、それが地面に達すると周囲に広がって突風をもたらすことがあります。

作中でもこの冷気流の影響を避けるために、ドローンの進路を西側に迂回する形に変更して対応します。

防災ドローン飛行中に東側で発達した積乱雲。

救援医療物資の搬送が完了して上野が息子・海斗のもとに向かったのち、被災者の様態が急変したために抗菌薬をドローンで再搬送することになります。

積乱雲が発達している状況でドローンのバッテリ―残量も少なくなっており、晴原が操縦と気象解析、雲田がフォローする体制で搬送を行います。

ここでも積乱雲由来の冷気流の影響を踏まえ、最低限の迂回でドローンの飛行を試みますが、通信不良のために電波の届く位置まで晴原がコントローラーを持って走ります。さらに、戻ってきた上野による気象解析により、無事に抗菌薬を届けることができます。

作中でも接地境界層内の気象を読み解こうとする際、予想外に風向変化の影響を受けたり、積乱雲由来の冷気流の影響を受けたりしていましたが、現実の気象予測ではまだここまでのことはできず、境界層過程の実験や野外観測、シミュレーションなどによる研究が進められています。

第6話の最後には雨が降り出します。

この雨は、第7話へと続いていきます。

海上竜巻と線状降水帯

第7話では海上竜巻と線状降水帯に注目します。

晴原・上野・雲田が指揮車両で過去について話しているなか、海上保安庁から緊急時案が入電します。

前半の舞台は紀伊半島沖で、気象庁の海洋気象観測船と漁船が複数発生した海上竜巻に巻き込まれ、接触事故が起こります。漁船は沈没、乗組員は気象観測船に乗り移るものの、船体を損傷しており沈没の危険性があるという状況です。

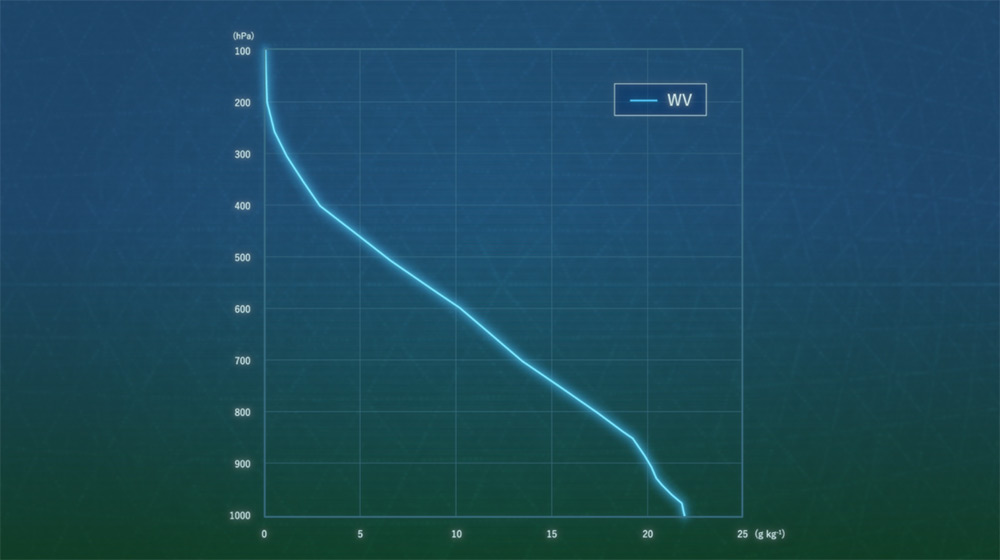

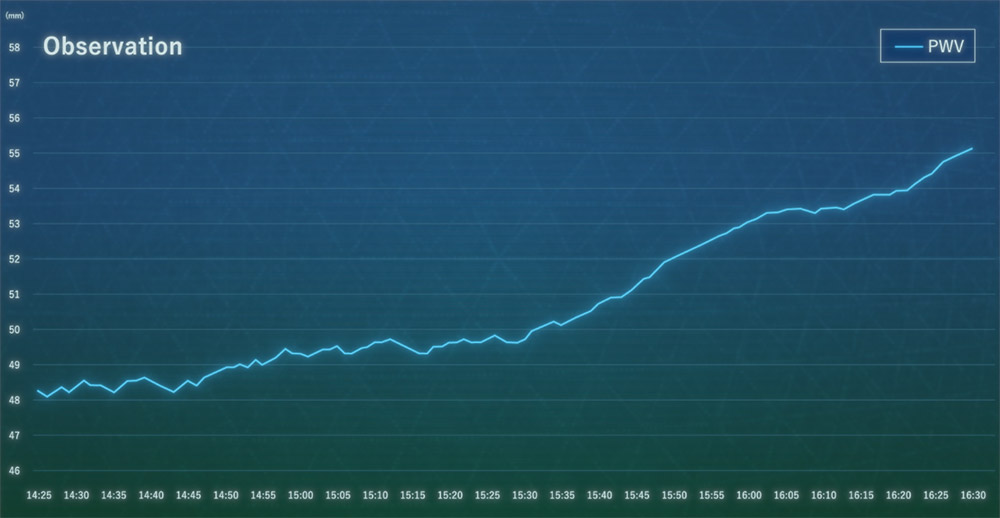

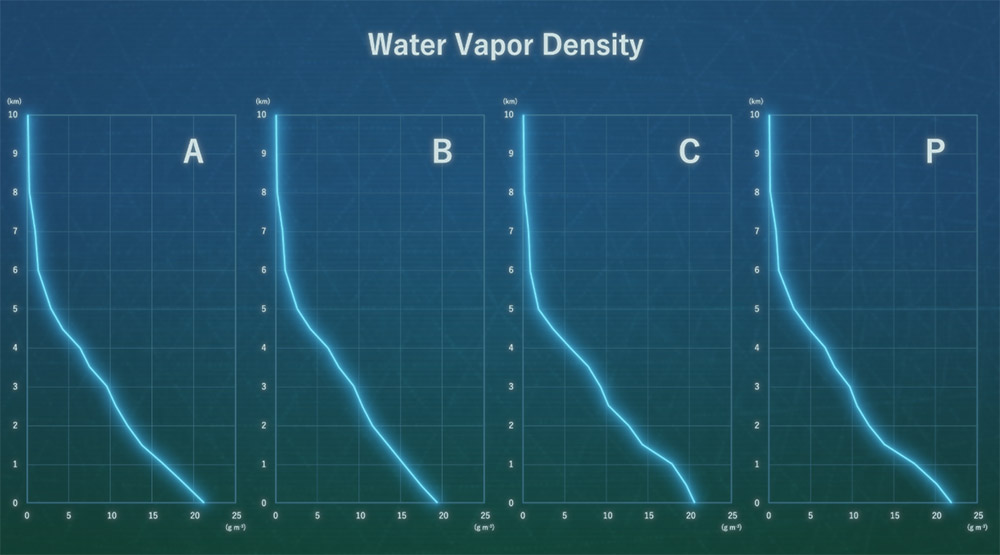

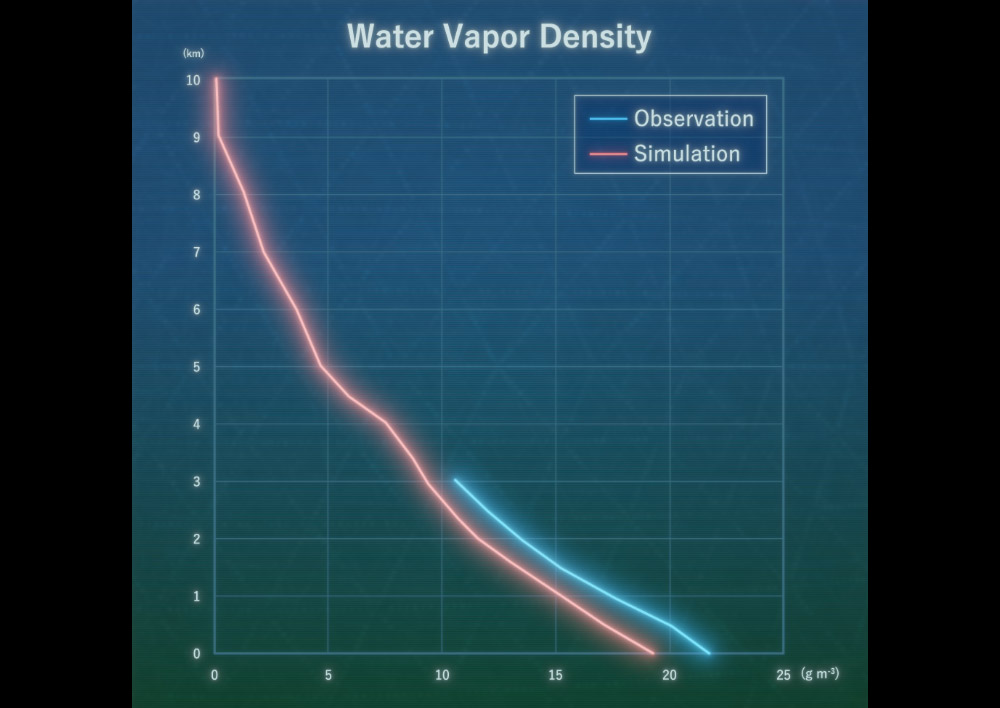

この気象観測船には地上マイクロ波放射計という水蒸気量の高度分布を観測できる測器が搭載されています。これは晴原や気象庁が海上の水蒸気観測のために設置しているという設定のもので、現実では研究として気象研究所や大学が取り組んでいます。

そして、気象観測船で観測していたデータの一部が緊急的に気象庁に共有され、それが晴原に転送されます。

気象観測船のマイクロ波放射計が観測した

水蒸気量の高度分布。

晴原はこの観測データ(1時刻のみ)をもとに、水蒸気データを組み込んだシミュレーションを行います。これにより、気象観測船の捉えた多量の水蒸気が10時間以内に東海地方に達し、線状降水帯が発生する可能性が高いことを指摘します。

しかし、1時刻のみの観測データのため、線状降水帯の詳細な発生位置の特定には至りません。

もともとこの地上マイクロ波放射計は、1分間毎の水蒸気量の高度分布を観測する測器です。測器内部のロガーに観測データが保存されているほか、モバイル通信でデータを転送する仕組みになっており、陸から離れた海上では即座にデータ収集ができません。

気象観測船からは衛星通信で海上保安庁や気象庁、SDMとやりとりができますが、気象観測船には地上マイクロ波放射計のリアルタイムの観測データを表示するモニター以外に外部接続しているPCなどがなく、ロガーのデータを取りだして衛星通信での転送ができないという状況設定です。

そのため、晴原たちは気象観測船の地上マイクロ波放射計のロガーごと救出し、1分間毎に連続観測したデータをシミュレーションに使うことで、線状降水帯の詳細な発生位置・時間まで特定しようとします。

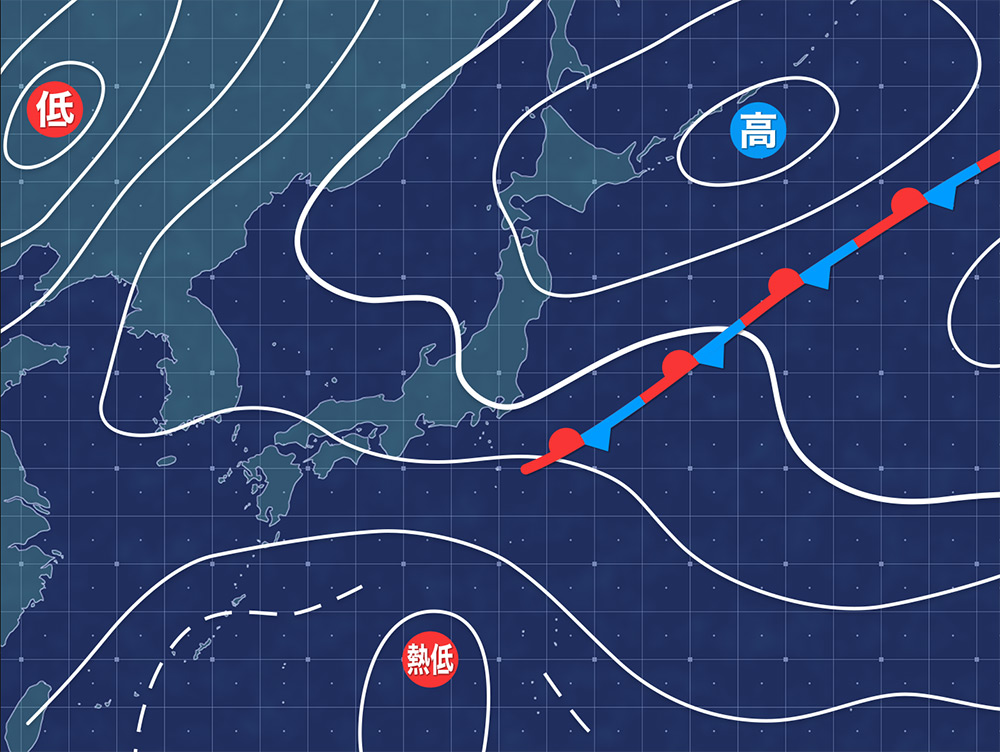

ここで、海上竜巻(水上竜巻)とは、海上で発生する竜巻のことで、発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻きです。大気の状態が不安定な状況で発生しやすく、本作では紀伊半島沖を北上する台風の北東象限で海上竜巻が発生するという設定です。

南の海上を北上する熱帯低気圧(第6話より)。

第7話での海上竜巻発生時には、この地上天気図で

示す熱帯低気圧は台風に発達しており、

位置もさらに北北西に進んでいる状況。

海上保安庁の巡視船が気象観測船の救助に向かいますが、竜巻発生の危険度が高まっているために気象観測船に近づけない状況です。なお、この設定に矛盾がないことはドラマのスタッフを通して海上保安庁にも確認済みです。

そこで、晴原たちは巡視船に搭載されている気象レーダーのデータを使って竜巻が発生する確度の高い海域を避けながら、高解像度の気象モデルと沿岸波浪モデルを用いた海上の風と波のシミュレーションを行い、気象観測船を誘導します。

海上で陸から離れた位置では、陸からのレーダーだと電波が届かず、届いたとしても積乱雲の上部の状況しかわかりません。竜巻の発生確度の解析には積乱雲の下層の渦を監視することが重要なので、ある程度近い場所からレーダー観測を行う必要があります。そこで、本作では竜巻の発生確度を晴原に解析してもらうために、巡視船に降水の強さや風を観測できる気象ドップラーレーダーが搭載されているという設定にしています。

そして、晴原は巡視船から衛星通信で転送された最新のレーダーデータから竜巻の発生確度を解析します。上野と雲田はそれぞれ気象モデル、沿岸波浪モデルのシミュレーションの結果から、台風の北東象限での風と波の状況を解析しています。

気象観測船の船体の損傷状況から、気象観測船の誘導だけでは間に合わないと判断した晴原は、竜巻発生確度の低い海域を絞り込むことで待機していた巡視船についても誘導し、救出に至ります。

※余談ですが、沈没する気象観測船は、最近船体を更新した気象庁の海洋気象観測船「凌風丸」という設定です。

巡視船の気象レーダーによって解析した

竜巻発生確度分布。

救出された船長の保科は、巡視船に地上マイクロ波放射計のロガーも持ち込み、巡視船にあるPCを接続してデータを抽出し、衛星通信で晴原へと届けます。

晴原はこの水蒸気データを利用してシミュレーションを行い、岐阜県笠山市という架空の地域で線状降水帯が発生する可能性が極めて高いことを突き止めます。

線状降水帯とは、次々と発生する発達した積乱雲が列をなし、数時間にわたって狭い範囲に大雨をもたらす線状に伸びた強い降水域のことです。

その長さは50~300km程度、幅は20~50km程度で、九州や西日本太平洋側で梅雨期を含む暖候期に発生しており、日本で発生する集中豪雨の約7割は線状降水帯によるものと考えられています。

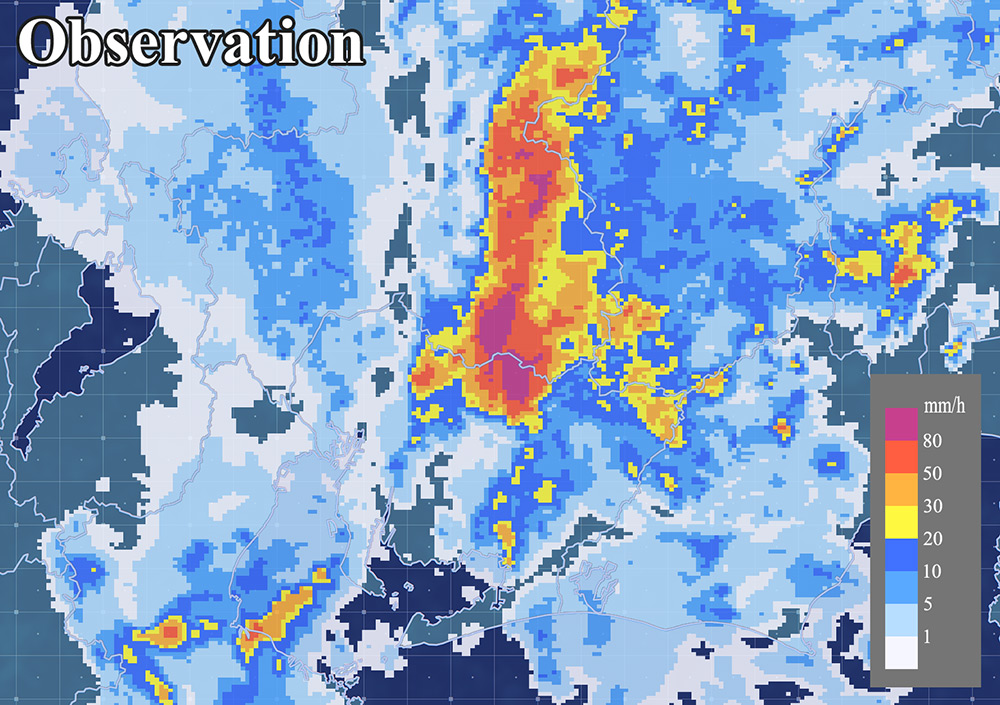

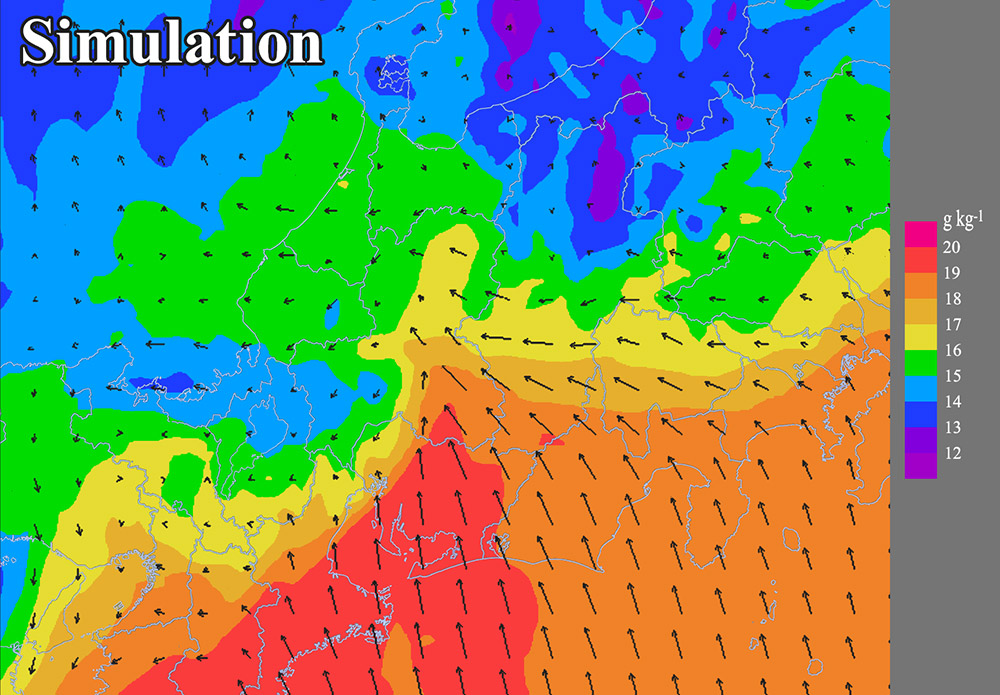

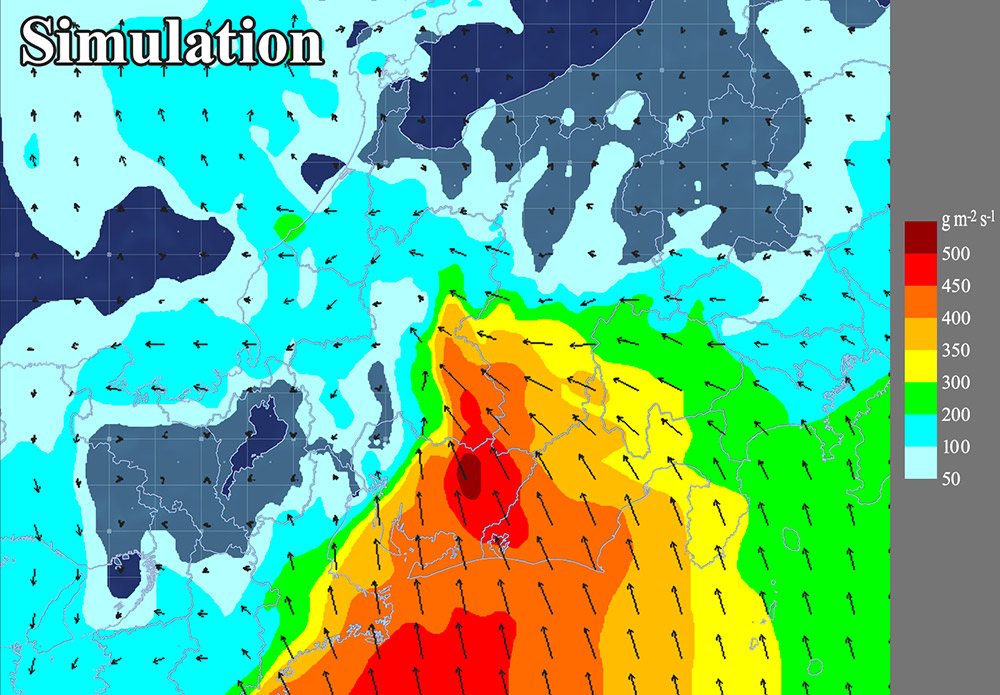

線状降水帯発生時のレーダー観測結果。

線状降水帯の発生には、大気下層に多量の水蒸気が流入することのほか、上空の寒気流入などによる大気の安定度の低下、低い空と高い空で風がある程度ずれている(風の鉛直シアがある)ことが重要と考えられています。このため、第1話回想シーンや今回の第7話でも、晴原は「多量の水蒸気の流入、大気安定度、各高度の風の要素からして線状降水帯が発生する可能性が高い」と読み解いています。

このような線状降水帯の予測は、現実世界でも目指しているところです。気象庁でも線状降水帯の高精度予測のために水蒸気観測の強化などを通して、メカニズム解明の研究や監視・予測技術高度化の研究を行っていますが、作中ほど高精度に予測できるのはもう少し先の話になりそうです。

第7話で線状降水帯が発生する背景としては、海上竜巻をもたらしていた台風が紀伊半島沖を北東進して東海地方沿岸を進むなかで、台風に伴う極めて多量の水蒸気が岐阜県を中心に流入しているという気象状況です。

線状降水帯発生時付近の地上天気図。

線状降水帯発生時の950hPa(高度約500m)の

水蒸気量。

線状降水帯発生時の950hPa(高度約500m)の

水蒸気量流入量。

晴原は線状降水帯による集中豪雨に際し、河川氾濫に加えて、土砂災害に注目します。

本作では、岐阜県で当日までに断続的に雨が降り、土砂災害の危険度がある程度高まっている状況が続いており、さらに線状降水帯による集中豪雨が起こることでがけ崩れと土石流の発生が描かれます。これについては砂防監修・石川芳治先生が携わられており、簡単に設定等について紹介しておきます。

土砂災害には種類があり、それぞれハザードマップ上で危険な地域が警戒区域として色付けされます。

まず、がけ崩れ(急傾斜地崩壊)は斜面角度が30度以上の土地が崩壊する現象で、ハザードマップ上では斜面角度30度以上かつ高さが5m以上の斜面が警戒区域の対象になります。また、土石流は山腹が崩壊して生じた土石などが水と一緒に流下する現象で、谷の地形の下流域で土地の傾斜角度2度以上が警戒区域です。地滑りは土地の一部が地下水等に起因して滑る現象で、斜面の傾斜角度に関係なく、特有の地形で発生します。

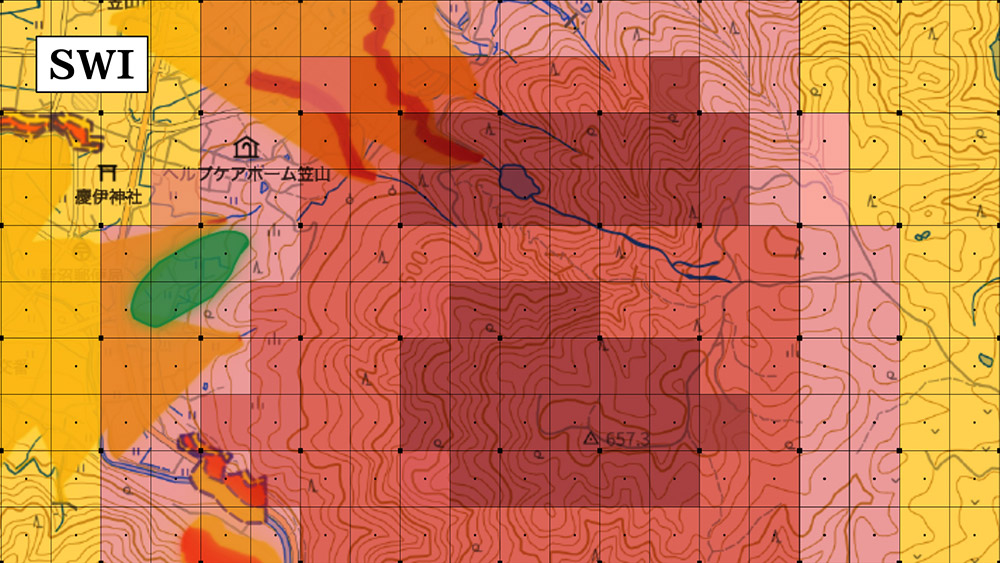

この土砂災害の危険性について、ハザードマップで表示されるがけ崩れの特別警戒区域(下図の背景にある赤色の領域)、警戒区域(黄色の領域)は傾斜角度30度以上が基準ですが、晴原は基準に達していない傾斜角度25~29度の地域(緑色の領域、作中では便宜的にボーダーラインエリアと呼んでいます)でも危険だということを指摘します。

この警戒区域外のボーダーラインエリアは自治体が避難指示を発令しにくいため、SDMが避難誘導にあたるというわけです。

ハザードマップに重ねた土壌雨量指数の分布。

ハザードマップは黄色が警戒区域、赤が

特別警戒区域、緑がボーダーラインエリア。

このとき晴原が解析に用いているのが土壌雨量指数(SWI:Soil Water Index)で、これは降った雨による土砂災害の危険度の高まりを把握するための指標です。土砂災害(がけ崩れ・土石流)には、現在降っている雨だけでなく、これまでに降った雨による土壌中の水分量が深く関係しています。土壌雨量指数は降った雨が土壌中にどれだけ溜まっているかを数値化したもので、実際に気象庁が発表する大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報等の判断基準に用いています。

実際に線状降水帯による大雨がはじまり、2時間で地上雨量が200mmを超えている状況で、舞台となっている地域での土壌雨量指数が極めて大きな値になります。このことから、晴原はボーダーラインエリアでのがけ崩れに注目し、山形と優吾がレーザースキャナーを使って斜面角度の監視を行います。作中でも、斜面角度が28度から0.5度以上大きくなることでがけ崩れの発生が描かれます。

また、土石流に関しては、ハザードマップで考慮される要素の他に森林の状態、地質や地下水の状態などの地域の特性が関係する場合があるため、山形が現地調査を行います。これにより、注目している地域の川(谷)の上流にため池があり、斜面には保安林指定されてアカマツが植えられているはずが松くい虫によって枯れている状況であること、そしてマグマが冷えて固まった花崗岩の風化した地盤であることが判明します。このような特性を持ち、斜面角度が急な地域は土石流が発生しやすい川(谷)にあたります。このような川(谷)の下流で土石流が氾濫する可能性の高い区域はハザードマップ上で土石流の警戒区域に指定されています。しかしながら、川(谷)の下流で地形的に土石流が氾濫する可能性の低い区域は土石流の警戒区域に指定されておらず、がけ崩れの警戒区域・ボーダーラインエリアにもなっていないため、作中では便宜的にノーマークエリアと呼んでいます。

土壌雨量指数と山形の現地調査結果を踏まえて、晴原は土石流のなかに巨大な石である「コアストーン(巨礫)」が含まれる可能性を指摘します。コアストーンは浮力によって浮いて土石流の先頭にやってきます(メカニズムについては諸説あります)。これにより、通常なら安全な位置の下流部までコアストーンの衝突により大きな被害を及ぼすことがあるのです。

コアストーンを含む土石流。

作中では土石流の影響を受けないと晴原が考えていた場所に、第1波の土石流の堆積土砂によって第2波の進路が変わり、土石流に見舞われてしまいます。

※現実世界では気象予測担当者などが災害発生の可能性がある場所で指揮をすることはあり得ず、災害に巻き込まれるような状況もあってはならないことですが、フィクションであることを強調しておきます。

本作の前半で登場した海上竜巻に対する備えとしては、第4話の気象解説で紹介したように気象情報の利用が不可欠です。実際に海上竜巻によって船が浸水転覆する事故が起こっており、出港前や航行中の情報入手が重要です。

また、後半の線状降水帯については、2022年6月から気象庁は線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いと予測できた場合に、半日程度前から気象情報においてその旨を呼びかけることにしています。2024年5月からは、地方単位から府県単位に対象地域を絞り込んで情報発表をするようになりました。また、気象レーダーによる観測や土壌雨量指数等を用いて、線状降水帯が発生して水害の危険度が急激に高まっているときには「顕著な大雨に関する気象情報」を発表することにしており、気象庁ウェブサイトの「雨雲の動き」「今後の雨」で解析・予測された線状降水帯の位置を誰でも確認できます。

線状降水帯の発生の可能性について情報を見聞きした際には、水害への備えを改めて確認し、リアルタイムの雨量状況や、気象庁ウェブサイト上で確認できる危険度分布(土砂災害・浸水害・洪水害、気象庁はキキクルという名称を使っています)を確認し、早め早めの安全確保をすることが重要です。

謝辞

ハザードマップやがけ崩れ・土石流等の記載については、砂防監修・石川芳治先生にご確認いただきました。

感謝申し上げます。

熱雷と地上マイクロ波放射計による水蒸気観測

第8話では、熱雷と地上マイクロ波放射計による水蒸気観測を扱います。

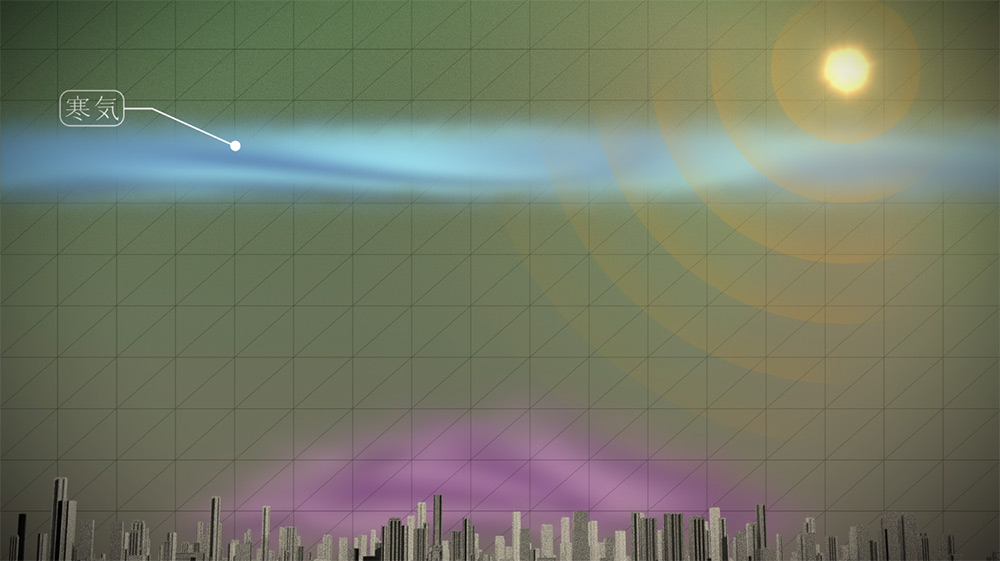

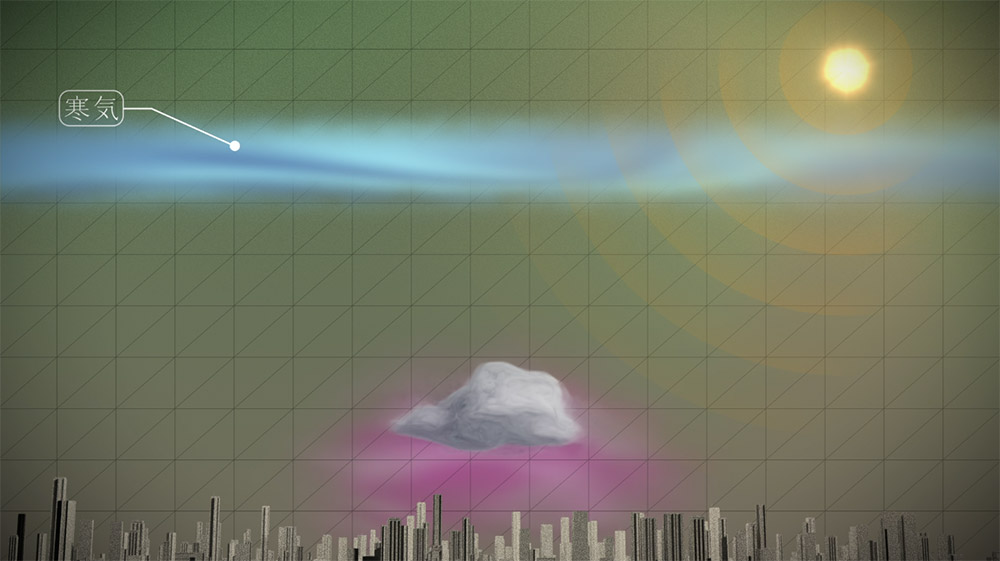

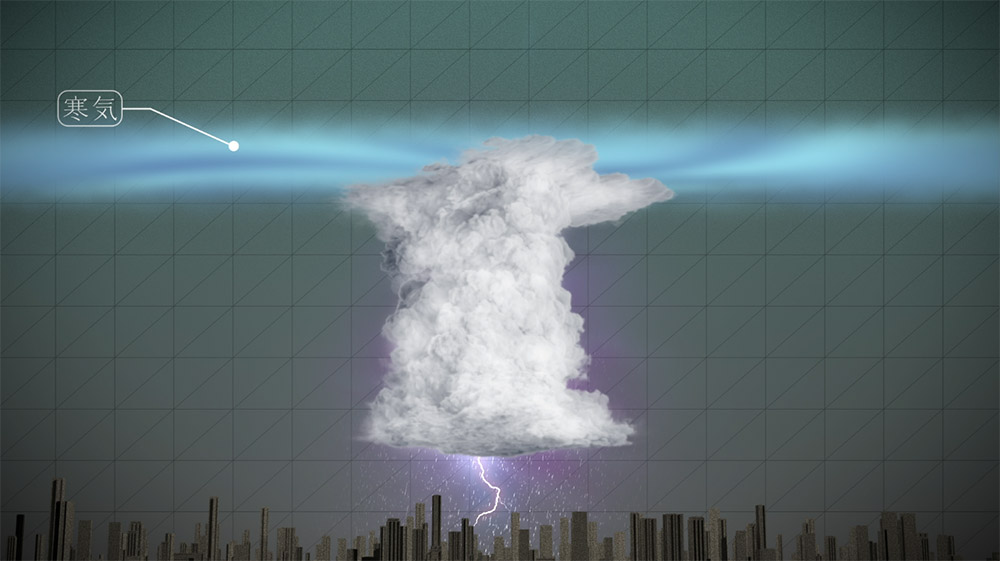

熱雷とは、日射で地上気温が上がることで発生する雷のことです。

暖候期に太陽からの日射によって地表面が温められると、それによって地表面付近の湿った空気も温められて大気の状態が不安定になります(下図①)。この状況で大気下層の空気が持ち上げられると積雲が発生・発達し(下図②)、積乱雲へと成長して雷放電が起こるのです(下図③)。

熱雷のしくみ ①日射により地表面付近の空気が

温められて大気の状態が不安定に

熱雷のしくみ ②大気下層の空気が持ち上げられて

積雲が発生・発達

熱雷のしくみ ③積雲が積乱雲へと発達して

雷放電が発生

上空に寒気が流入しており、かつ大気下層が高温になるような状況では、大気の状態が不安定になり、積乱雲が発達しやすくなります。また、大気下層の水蒸気が多いほど大気の状態が不安定で、少しの空気の持ち上げで積乱雲が発生しやすくなります。

本作では、特にこの水蒸気に注目します。

なお、発生要因ごとに雷は分類されることがあり、熱雷のほかに寒冷前線によるものは界雷、熱雷と界雷が組み合わさったものは熱界雷、台風や低気圧の中心付近で起こるものは渦雷といわれることがあります。

第8話の時間設定は10月で、雲田は気象予報士の資格を取得しました。

作中でも言及されているように気象予報士試験は合格率約5%の難関ですが、気象研究所で研究助手としての経験(主に解析と予測)も活かし、試験に無事に合格したのです。

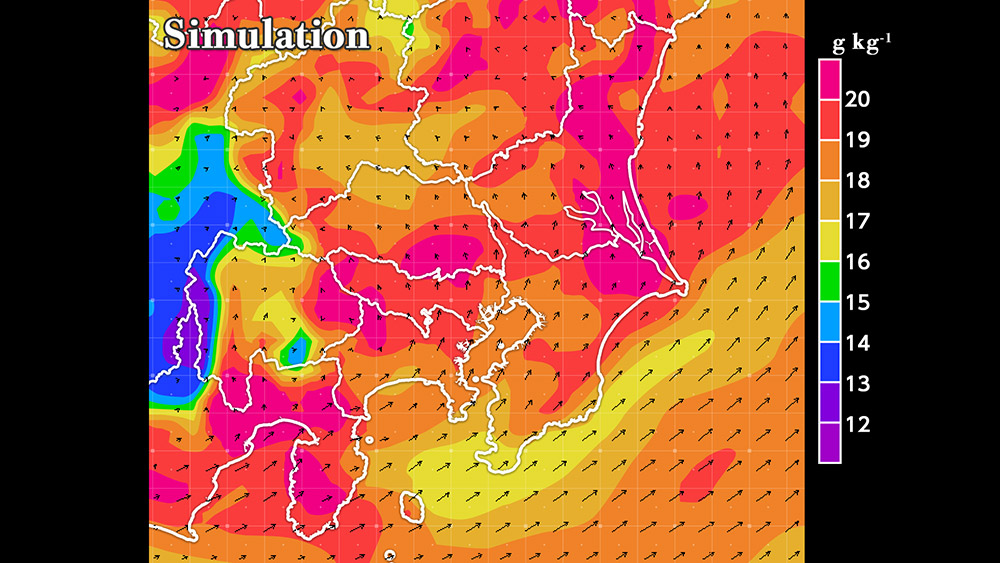

熱雷発生の前日、雲田は関東地方の不安定について、特に水蒸気で気になることがあると晴原に相談しますが、仮にも気象予報士なのだから自分で判断しろといわれます。

このとき、関東上空に寒気が流入し、大気の状態が不安定になることが予想されているものの、大気下層の水蒸気場に不確実性が大きく、予測にブレが生じているという設定です。

予報現場ではシミュレーションの初期時刻(シミュレーションの計算を開始する時刻)によって予測結果が大きく変わることを「イニシャル変わりが大きい」と表現することがありますが、このときはまさにこの状況です。

水蒸気流入の予測結果。

気象庁メソモデルによる950hPa(高度約500m)の

水蒸気混合比の分布。

雲田は前日までは気象庁の数値予報モデルのひとつであるメソモデル(水平解像度5km、3時間ごとに更新)を使って解析をしていましたが、当日朝になってより詳細な気象庁局地モデル(水平解像度2km、1時間ごとに更新)の結果を解析します。

しかし、この段階でもイニシャル変わりが大きく、降水の予測は不確実です。

気象庁局地モデルによる降水量予測。

初期時刻によって表現が変わっており、

予測の不確実性が大きい。

雲田は大気の不安定な状態に加えて高度方向の風のずれ(鉛直シア)などを解析することで、今回の熱雷がマルチセルという通常よりも長寿命な積乱雲によってもたらされるということを突き止めます。マルチセルは鉛直シアがあることで世代の異なるセル(上昇気流・下降気流のこと)で構成され、落雷や突風、降雹、都市での水害の原因になる場合があります。通常の積乱雲の寿命が30分~1時間であるのに対し、マルチセルでは寿命が数時間に及ぶこともあります。

また、解析結果から、埼玉県で通勤通学など屋外活動が多い夕方に危険な雷が起こりそうだということまでは絞り込めたものの、水蒸気の流入の程度によってどこで発生するか場所が変わるということを雲田は指摘します。

この不確実性のために、雲田が藤村に提案した番組での注意喚起については却下されてしまいます。

そこで雲田は、湿った海風が流入しやすい経路について山形に調査協力を依頼します。

海風とは、日中に海から陸に向かって吹く風のことです。晴れた日の日中には日射によって陸が温められ、相対的に海のほうが冷たくなります。すると内陸に熱的低気圧(ヒートロー)という地上天気図に現れない小規模な低気圧が発生し、そこに向かって海風が吹くのです。

暖候期の晴れた日の午後などには、この海風による水蒸気流入と大気下層の昇温によって大気の状態が不安定化し、中部山地などで積乱雲が発達することがよくあります。

作中でも、熱雷が発生する直前には地上気象観測により東京~埼玉にかけて南東風の海風の流入が描写されています。

湿った海風が流入する様子を捉えた

地上気象観測結果。

実際の地形と数値シミュレーションで扱われている地形は異なる(モデルの水平解像度に合わせてスムージングされている)ため、詳細な地形を考慮することで実況などを踏まえて解析の精度を高めようと雲田は考えたのです。

ただし、そもそも水蒸気場に不確実性があるため、この調査でも危険な熱雷の発生する地域を特定するには至りません。

雲田は、SDM本部で海斗やSDMメンバーとの会話を通して立ち直った晴原に、改めて熱雷の予測について協力を求めます。

晴原は雲田が解析している局地モデルのデータを確認し、妥当な予測シナリオになっているかを調べます。その結果、たしかに数値予報モデルで表現されている降水やその背景場となっている水蒸気場に不確実性が大きいことを把握します。

これらを踏まえて、晴原・雲田をはじめとするSDMメンバーは、埼玉県のいくつかのポイントで地上マイクロ波放射計という観測機器を使って、上空の水蒸気をリアルタイムに観測する臨時の水蒸気集中観測を行うことを決断します。

地上マイクロ波放射計は、上空の水蒸気や気温を観測する機器です。

これは大気や雲が発している微弱な電磁波(マイクロ波)を受信する機器で、1秒~数分間隔という高い頻度で水蒸気・気温の高度分布や水蒸気の鉛直積分量(可降水量)を観測することができます。

このため、リアルタイムでの大気現象の監視などに有効です。

大気の状態は水蒸気と気温の高度分布によって決まります。一般的に気球にセンサーをつけて上空に飛ばすことで水蒸気と気温の高度分布を観測(高層気象観測)しますが、気象庁が現業的に行っているのは9時と21時の1日2回なので、積乱雲の発生直前の空の変化を捉えることはなかなかできません。

そこで、実際にこの地上マイクロ波放射計を用いることで積乱雲や線状降水帯のメカニズムを解明し、予測精度を向上するための研究が進められています。現実世界では、気象研究所と気象庁が水蒸気と気温の高度分布を両方観測できる地上マイクロ波放射計(RPG-HATPRO-G5、ドイツRPG社)を西日本中心に17地点に整備して研究開発を行い、2024年3月5日から観測された水蒸気データ(可降水量)が日々のメソモデル・局地モデルでの予測に利用されるようになりました。

本作では、水蒸気だけを観測できる地上マイクロ波放射計として、古野電気のKASMI-160という可搬型の地上マイクロ波放射計をモデルとし、実物の約70%の大きさに小型化したものを水蒸気集中観測に用いました。

本作のために美術スタッフが制作した

地上マイクロ波放射計。

本体の上部にある四角い窓のようなもの(レドーム)を通して、内部で大気や雲からのマイクロ波を

受信している。

降雨時に水滴が付着するのを防ぐために

レドームには送風される仕組みがある。

本体の後ろには地上気象観測用のセンサーも付属しているおり、

釣り糸はカラスなどによって測器の一部が壊されることを防ぐために設置している。

晴原が持って走るために

実物よりもやや小型化された。

なお、研究室にこもっている晴原が取り組んでいる研究も地上マイクロ波放射計に関係するもので、作中では「電波天文観測技術を応用した地上マイクロ波放射計による超高精度の水蒸気リトリーブ手法を研究中だ」というセリフがあります。

これは現実世界で実際に取り組まれている研究(気象研究所と情報通信研究機構などが参画する科研費研究)で、優吾には「別に今すぐやらなくていいこと」などといわれていますが、基礎研究としてとても重要な技術開発です。

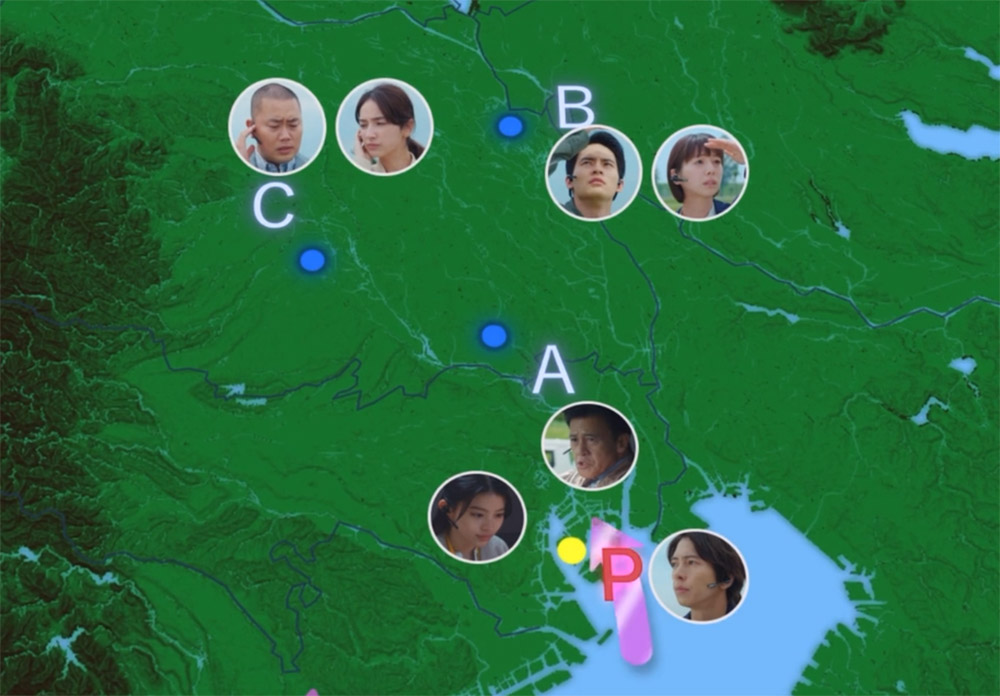

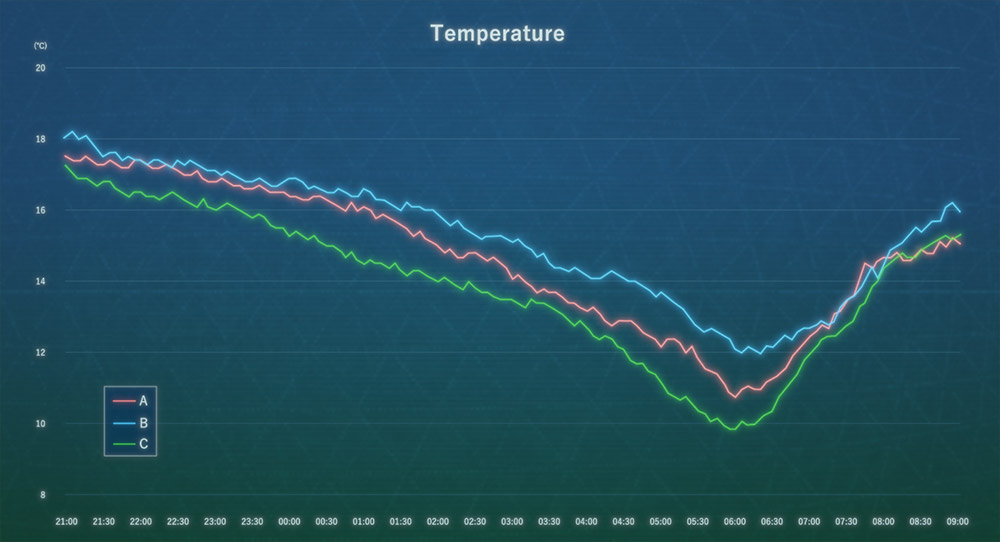

作中の水蒸気集中観測では、観測ポイントA~CでSDM各メンバーが地上マイクロ波放射計による観測を実施します。

これは、観測ポイントAでは東京湾からの海風、Bでは茨城沖からの海風、Cでは相模湾からの海風を観測するための配置です。

水蒸気集中観測の観測地点。

観測開始後、晴原はライブカメラ等の映像から「環八雲」に注目します。

環八雲とは、東京湾と相模湾からの湿った海風同士がぶつかって、環状八号線沿いにできる雲の列のことです。

環八雲があるということはすでにそこで水蒸気流入が始まっているということであり、晴原は上流側(上図での地点P)での水蒸気を観測することで熱雷の発生する地域を詳しく絞り込もうとします。

晴原が地上マイクロ波放射計を持って走り、水蒸気流入ポイントにたどり着いたのち、各地点での観測状況を確認します。

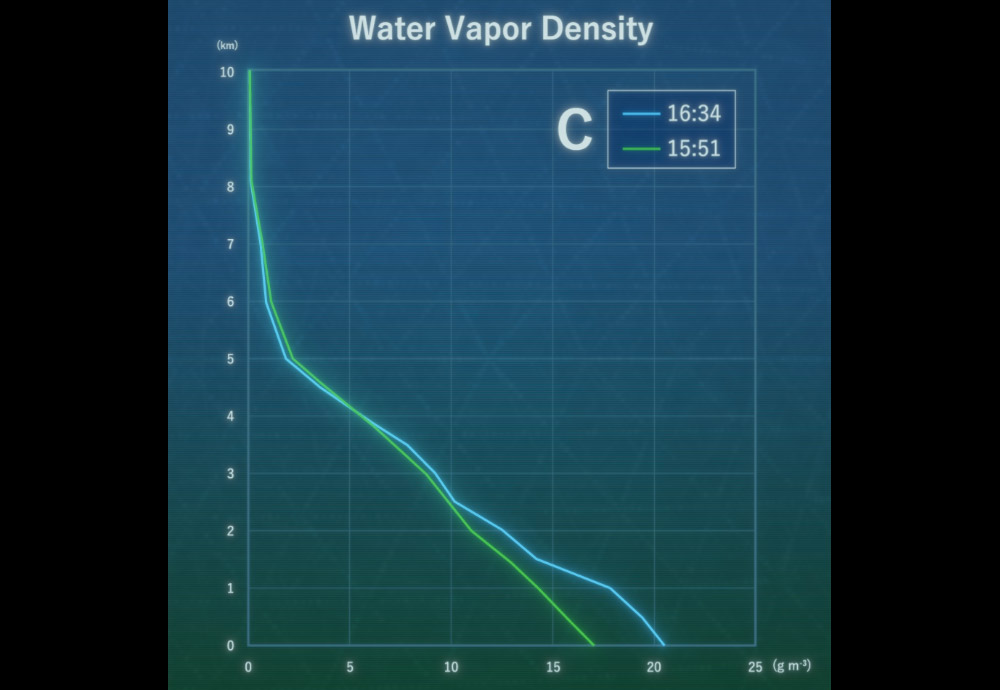

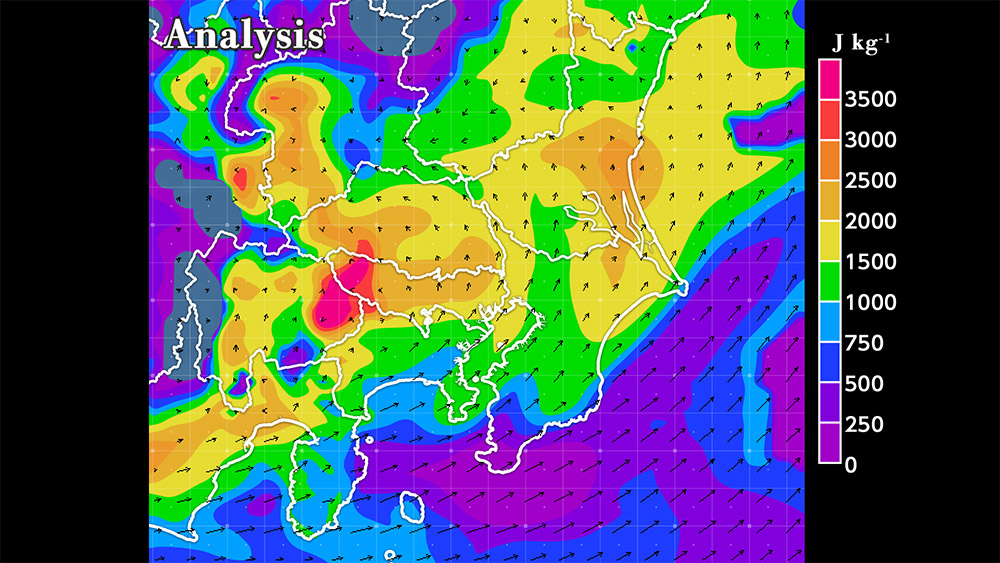

まず優吾と早霧のいる観測地点Bでは可降水量が55mmとなっており、1時間で5mm増加しています。さらに山形とひかるのいる観測地点Cでは大気最下層で水蒸気量が増加しており、水蒸気密度は20g m-3を超えているという状況です。沢渡からは観測地点Aで地上気温が高い状態が維持しており、雲田からは実況の解析によって内陸でCAPE(対流有効位置エネルギー、大気の不安定度を表す指数のひとつ)が3000J/kgを超えていると報告されます。

観測地点Bの水蒸気の高度分布の観測からは、高さ約1.5kmの局地循環に伴う海風によって大気下層での水蒸気量が増加しているということが読み取れます。また、CAPEが2500~3500J/kgでは大気の状態が非常に不安定といわれており、積乱雲が発達した場合に非常に強い上昇気流を伴うような状況であることを表しています。

これらのことから、多量の水蒸気を含む海風の流入が進んでおり、大気の状態が非常に不安定になっているという状況が描写されています。

地点Bにおける可降水量の時間変化。

地点Cにおける水蒸気量の高度分布の時間変化。

雲田が解析していたCAPEの実況。

さらに、観測地点Bの優吾と早霧からは、南東側の空は晴れているものの、北西側の空には雲が広がってきていて雲の底がコブ状になっていると報告されます。これは、発達した積乱雲の上部が横方向に広がった「かなとこ雲」の底にできる乳房雲のことで、乳房雲は積乱雲の進行方向に現れることがあるために雷雨の前兆といわれています。

観測地点Cの山形とひかるからは気温がやや低下、湿度が上昇しており、沢渡からは周囲の地上観測でも南東風が強まってきていることが報告されます。これは海風が強まってきていることを表しています。また、雲田からは気象衛星観測によって関東内陸で対流性の雲が発生しているということを伝えられます。

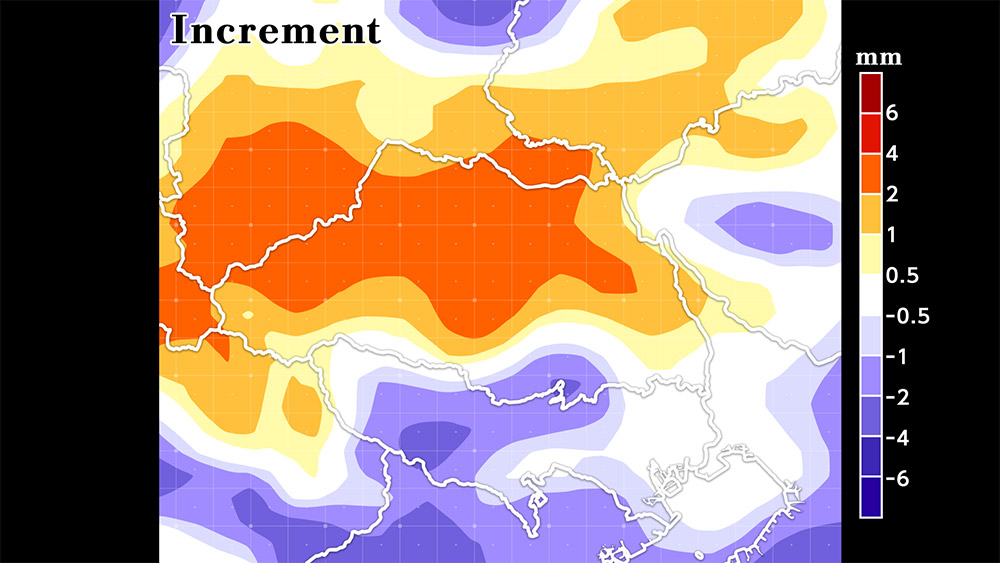

これらの気象状況や地上マイクロ波放射計による水蒸気観測結果をもとに、晴原はリアルタイムでのデータ同化によるシミュレーションを行います。

データ同化は、気象予測の数値計算において初期値に観測データを取り込むことを指しています。海風による水蒸気流入を捉えていた観測データを利用することで、より現実的な初期値を作成することができたのです。これをもとにシミュレーションを行うことで、晴原は埼玉県小塚市(架空の都市)で危険な熱雷が起こるということを突き止めます。

各地点で観測した水蒸気量の高度分布。

地上マイクロ波放射計等による水蒸気観測データを

同化した場合と、同化しなかった場合の

可降水量の予測結果の差。

埼玉県など内陸を中心に水蒸気量が増えている。

地上マイクロ波放射計による観測をデータ同化した

シミュレーションによる降水予測結果。

その後、晴原は藤村と協力してテレビ番組で熱雷についての対応について注意喚起を行います。

このとき強調しているのは、屋外にいる人は建物か車のなかに移動すること、そして木の下などでの雨宿りは極めて危険なので避けるということです。これは実際の雷への対策として有効なものであり、建物や車のなかであれば安全を確保できます。また、周囲に避難できる場所がない場合には、木や電柱から4m以上離れることも呼びかけます。これは、高い木の下などでは側撃雷の危険があるためです。

作中ではあくまで緊急的にこのような呼びかけを行いましたが、天気が急変する前に、余裕をもって安全を確保することが重要です。

熱雷の様子。

熱雷の予測について、現実では積乱雲が発生する前から正確に発生位置や時間を予測するのは課題が多く、SDMメンバーだからこそできる観測と予測です。

一方、地上マイクロ波放射計などによる水蒸気観測データのデータ同化が降水予測の精度向上に有効であるということはわかってきており、すでに一部は気象庁で現業化されています。さらに観測データを高度利用し、積乱雲をはじめとする激しい現象の監視・予測技術を高度化するための研究開発が進められています。

また、雷の可能性がある場合には気象庁は雷注意報を発表します。

積乱雲はピンポイントの発生予測は正確にはまだ難しいものの、発生しそうかどうかという大気の状態自体は現実でもある程度予測することができるため、天気予報などで「大気の状態が不安定」「所により雷」というキーワードを聞いたら、天気の急変に気をつけるようにしてください。

早霧が報告していた乳房雲のほか、青空が急に暗くなってくるなど、天気の急変を示唆するような雲や空の変化を見かけたら、気象庁ウェブサイト「雨雲の動き」などのリアルタイムの気象レーダーで積乱雲の位置や動きをチェックしてください。自分のいる地域に積乱雲がやってきそうかどうかを確認し、早めに安全を確保するようにしましょう。

冷気流に起因する爆発事故と

スーパー台風に伴う遠隔豪雨

第9話では冷気流に起因する爆発事故と、スーパー台風に伴う遠隔豪雨を扱います。

1.冷気流に起因する爆発事故

園部大臣の疑惑を晴らすためにSDMが動きます。

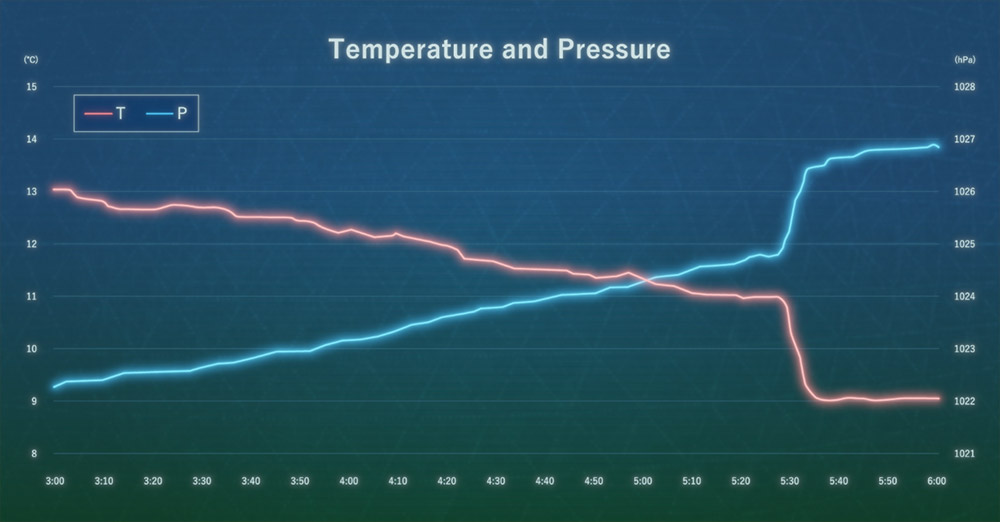

まず、晴原は坂和工場に設置されていた気象センサーのデータを解析します。

これによると、爆発事故の約1時間前にあたる10月18日05:30頃に気温が低下し、気圧が上昇しています。

これは冷気流を表すものだと晴原は指摘します。冷気流とは冷気の流れのことで、冷たい空気は密度が高いため、流れてやってくると、到達した時点で気温が急低下し、気圧が急上昇する特徴があります。

坂和工場に設置していた気象センサーで捉えた

爆発事故前の気温低下と気圧上昇。

また、山形とひかるは、爆発事故が起きる前に坂和工場付近を通りかかった新聞配達の少年に聞き取り調査を行います。

その結果、ガスのような臭いがしたという証言が得られます。ガスは本来無臭ですが、事故防止のために生活で供給されるガスには臭いがつけられるということ、冷気流に乗って移動できる重さの生活ガスはプロパンガスである(都市ガスなどは軽いため除外)ということから、晴原たちSDMメンバーは坂和工場の周辺のどこかからプロパンガスが漏れ、冷気流に乗って工場にやってきたと推察します。

そして雲田は周辺のアメダス(気象庁の地域気象観測システム)で気温変化を確認し、当時は坂和工場周辺の地域で放射冷却による冷気層が発達していたことが判明します。

放射冷却とは、物体が外へ熱を出して(放射)、冷える(冷却)ことです。天気予報などでいわれる放射冷却は、夜間に風が弱く晴れているときに、地表面から熱が上空に放射され、地表面の温度が下がることで、地表面付近の空気も冷えて気温が下がるという現象です。

坂和工場周辺のアメダスによる気温の時系列。

晴原は水平解像度5~10mのシミュレーション結果から後方流跡線解析を行い、ガスが漏れた場所を調べます。後方流跡線解析とは、空気の塊がどこからやってきたのか、その移動軌跡(流跡線)を風向・風速などの気象データを用いて計算する手法のことです。

解析の結果、冷気の通り道になる谷間が2か所あり、坂和工場にはそれぞれから冷気流がやってきていることがわかりました。しかし、放射冷却が起こって冷気流が形成されるまでの時間を踏まえ斜面勾配が急で冷気流の動きが速く、冷気の起源にあたる地域に何らかの建物がある一つの経路にあたりをつけます。

後方流跡線解析の結果。

青く表示されているのが谷間になっている

冷気の通り道で、水色の線が流跡線を表す。

晴原たちが実際に現場を確認すると、そこは坂和公民館(架空)でした。

これらのことから、爆発事故当時の状況を診断します。まず放射冷却で冷気層が形成されるなか、坂和公民館でガス漏れが起こります(下図①)。次に、坂和公民館から谷間になっている地形を通って冷気流が発生し、これとともに漏れたプロパンガスが坂和工場付近に移動します(下図②)。坂和工場付近は盆地地形になっているため、冷気とともにガスが滞留し、静電気による引火で爆発事故が起きたというわけです。

ちなみに、晴原たちの行った解析は、現在の計算機資源や解析技術でも十分に実施可能なものです。

冷気流に起因する爆発事故のしくみ

① 放射冷却で冷気層が形成、

坂和公民館ではガス漏れ

冷気流に起因する爆発事故のしくみ

② 漏れたガスを含む冷気が

谷間に沿って流れ下り(冷気流)、

盆地になっている坂和工場付近で滞留、

静電気が生じることで爆発事故発生

2.スーパー台風

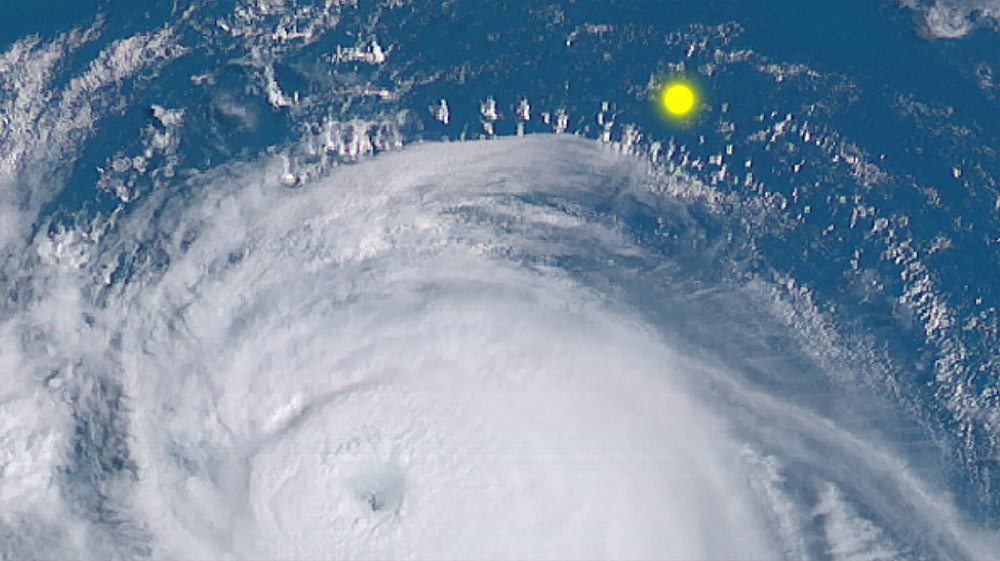

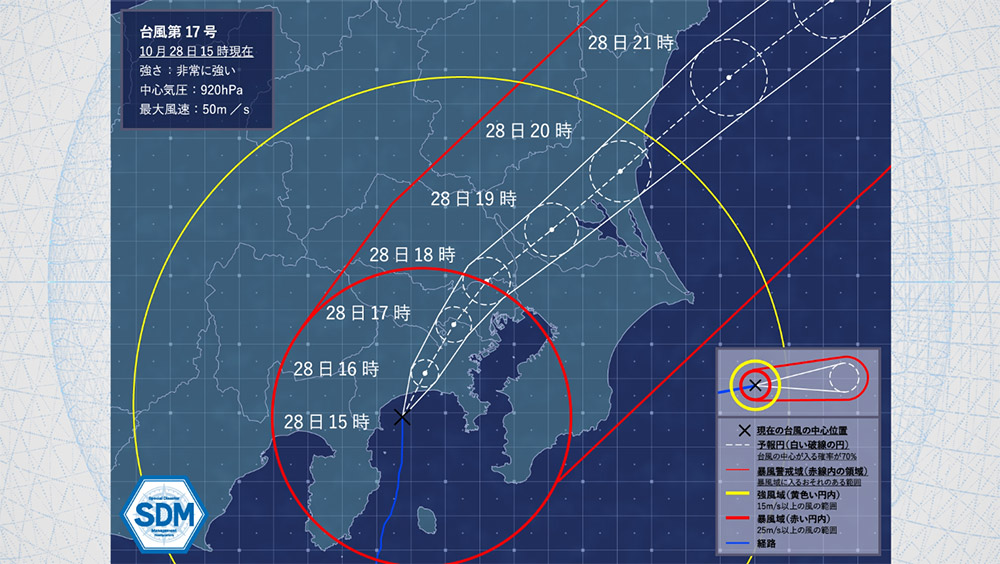

第8話のラストシーン、10月18日に南鳥島近海で台風第17号(架空)が発生します。発生直後の状況で急発達しており、気象衛星観測で目の構造を持っている様子も捉えられます。

10月20日、晴原たちはSDM本部にてこの台風の動向について言及します。

まず、この時点で晴原は気象庁の全球アンサンブル予報システムを用いた台風のシミュレーションを行います(アンサンブルシミュレーションについては第4話気象解説参照)。

10月20日時点での台風の進路についての

アンサンブルシミュレーション結果。

赤線は各メンバーの台風中心の経路で、

予報円を重ねたもの。

通常の台風情報では、5日先までの進路を、予報円を使って表します。

予報円とは、その時刻に台風中心が入る確率が70%の円のことです。予報円が大きいと台風が大きくなるというわけではなく、進路予報が不確実であるということを表しています。予報円が小さければ、進路予報の不確実性が小さいと読み取ることができます。

本作ではアンサンブルシミュレーションの結果に、晴原が独自に予報円を解析して重ねて表示しています(上図)。現実と比べてかなり予報円が小さく、晴原だからこその精度の高いシミュレーションであるということと、この台風については進路については予測が上手くいきやすい事例という設定です。晴原の解析のほかに、作中で気象庁が発表している想定の台風情報(台風進路予報)もSDM本部などのモニターに表示されています(下図)。

10月24日時点での台風進路予報。

10月20日時点で台風の進路についてある程度信頼できると考えた晴原は、台風が10月28日に神奈川、東京、埼玉、千葉、茨城の一都四県に直撃する可能性が高いこと、そして勢力が衰えずにやってくる可能性があることを指摘します。

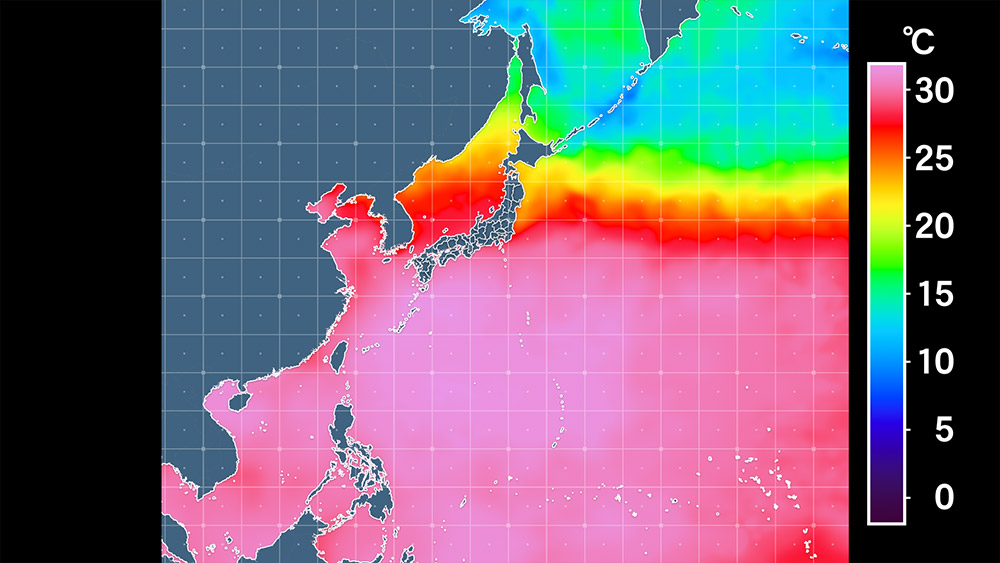

台風の発達しやすい条件としては、海水温が高いこと、大気が湿っていて不安定であること、地上と上空の風のずれ(鉛直シア)が小さいことなどがあげられ、作中の事例ではそれらが満たされている設定です。SDM本部のモニターなどには海面水温分布も表示されていますが、30℃以上と高い状況が見てとれます。

台風発達時の海面水温分布。

このような状況から、晴原はこの台風がスーパー台風になることを指摘します。

スーパー台風とは、アメリカの合同台風警報センター(Joint Typhoon Warning Center:JTWC)による台風の強さの階級のひとつで、1分間平均の最大風速が67m毎秒以上の西部北太平洋の熱帯低気圧のことを指しています。

日本の気象庁が定めている台風の強さの階級では、10分間平均の最大風速が54m毎秒以上の「猛烈な台風」が最も強い勢力ですが、スーパー台風はさらにそれよりも強いものです。

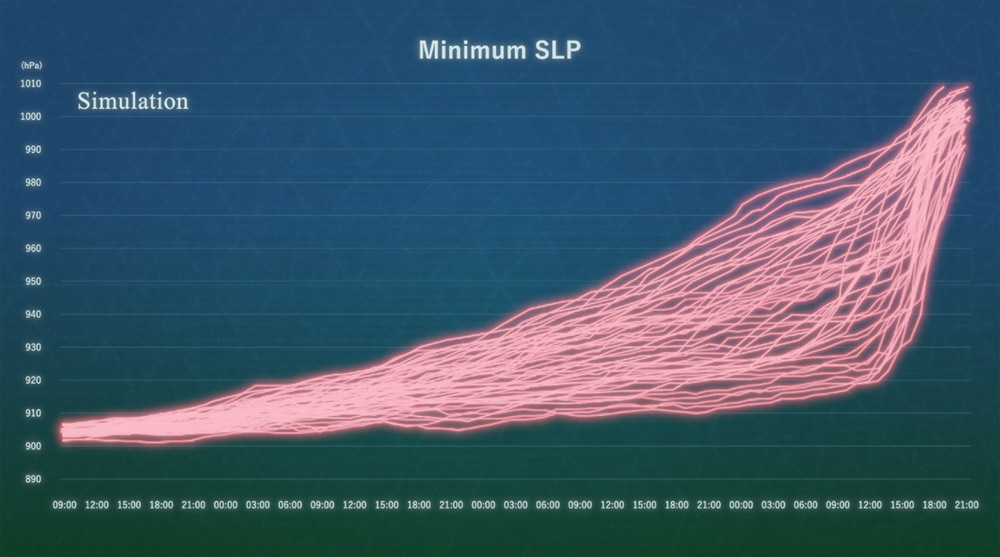

一方、10月25日の段階でも、台風の強さについての予測には依然としてばらつきが大きく、不確実な状況です。

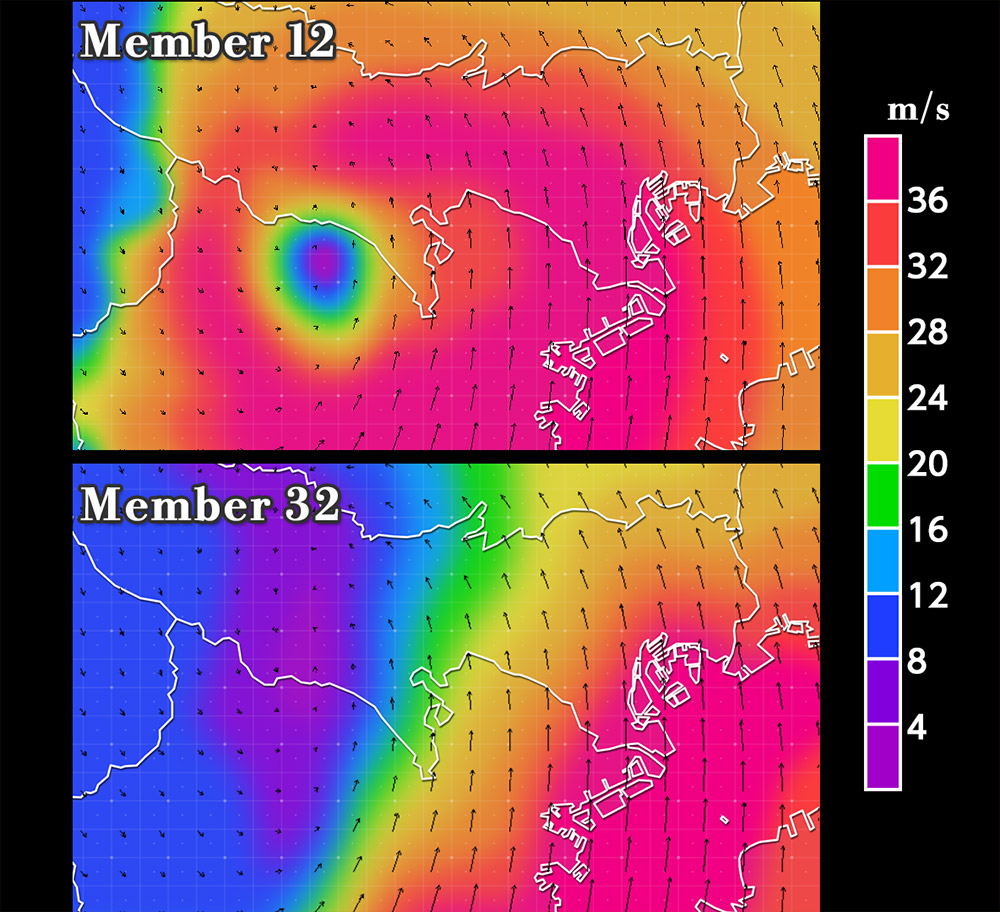

アンサンブルシミュレーションのメンバー毎に地上風速の予測結果を見てみると、危険な暴風となる地域に偏りが出ています。

このため、晴原はアンサンブルシミュレーションの手法そのものに問題がある可能性を考慮し、シミュレーションをやり直して解析を進めます。

10月25日時点でのアンサンブルシミュレーションによるメンバー毎の地上風速の予測結果。

10月25日時点でのアンサンブルシミュレーションに基づく台風の中心気圧の時系列。

赤線は各メンバーの最低海面気圧を表す。

雲田は、10月24日の時点で、すでに中心気圧900hPa、最大風速65m毎秒の猛烈な勢力となっている台風について、モデルで表現されている台風周辺の水蒸気量が通常の台風よりも少ないのではないかと指摘します。

10月25日になってから、晴原は雲田に対して台風周辺の水蒸気量についての意見を求め、それに対して雲田は「わからない」と答えます。晴原はこの回答に対して「正解だ」と返します。

このような雲田の姿勢は、気象予測の担当者として非常に重要であり、現実世界でも同じことがいえます。正確な気象予測を行うためには、扱っている数値予報モデルの特性や対象としている現象のメカニズムを考慮した上で、観測データなどから予測結果の妥当性を評価し、客観的に最も確からしいと判断できる予測シナリオを作成する必要があります。ところが、数値予報モデルがある程度の精度を持っているため、モデルの結果を鵜呑みにしてしまえば、何も考えなくても天気予報ができてしまうのです。穏やかな天候の場合には大きな問題は起こりにくいかもしれませんが、特に災害が予想されるような状況ではこうはいきません。

雲田は気象予報士の資格を取ったばかりとはいえ、予測は完全ではないということ、そして予測の結果が人命を左右することを目の当たりにしており、モデルの結果を疑う必要性について十分に理解しています。

さらに、わからないことをわからないといえるということも評価できます。現象やデータと科学的に誠実に向き合い、予測の妥当性や不確実性について客観的に評価できたからこそ、「わからない」といえたのです。

10月24日時点での台風周辺の可降水量の

シミュレーション結果。

雲田が台風周辺の水蒸気量に疑問を持った

資料のひとつ。

そして、晴原はヘリでドロップゾンデによる観測で台風周辺の大気を調査します。

ドロップゾンデ観測とは、上空の飛行機などから無線機付きの気象センサーを投下し、気温や湿度、気圧の高度分布を観測する手法です。地上からは同様の気象センサーを気球によって飛ばすことで上空の気温や水蒸気量などを観測しますが、これを上空から行うというもので、飛行機やヘリなどで機動的に観測ができるために知りたい場所の大気を調べることができます。

ヘリによるドロップゾンデ観測の位置。

すると、モデルの予測結果と比べて、観測では高度約3km以下では水蒸気量が2~3g m-3も大きくなっていることが明らかになります。

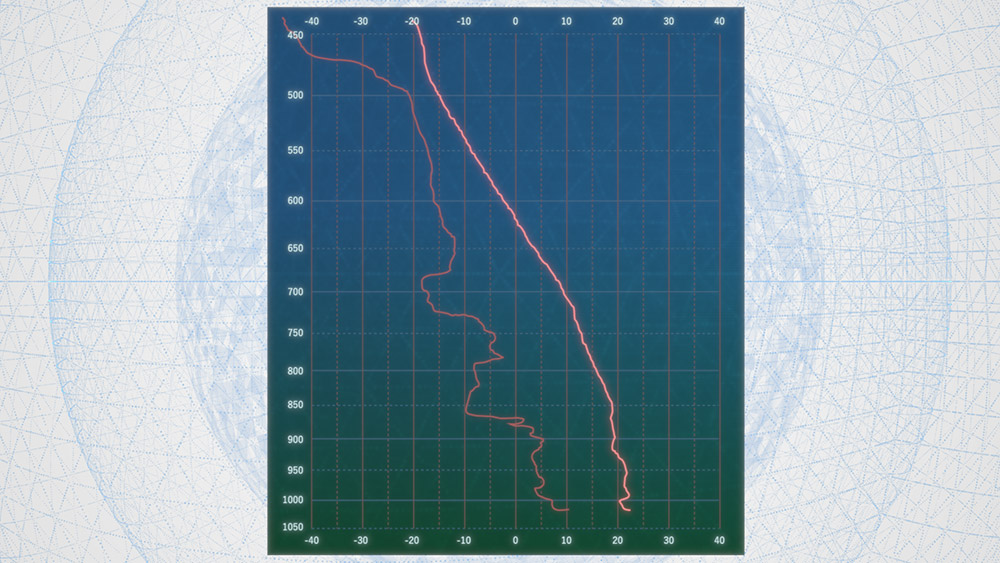

台風中心の北東象限における水蒸気量の鉛直分布。

赤はモデルによるシミュレーション、

青はドロップゾンデ観測の結果。

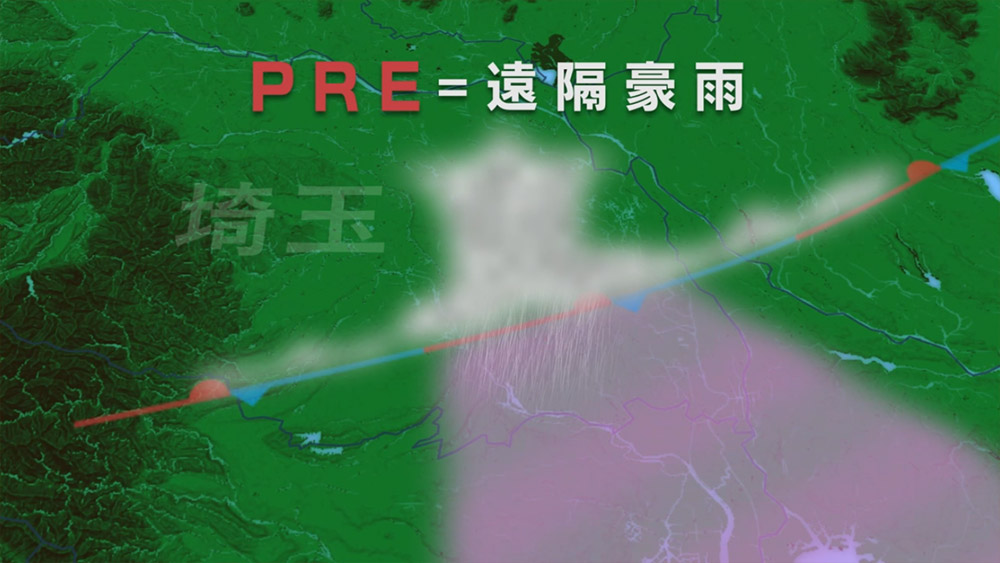

この結果を受けて、晴原は埼玉県で「PRE(プレ)」が発生することを指摘します。

3.PRE

PREとは、台風や熱帯低気圧の周辺の多量の水蒸気が離れた場所の停滞前線などに流れ込んで発生する大雨のことで、Predecessor Rain Eventの頭文字をとったものです。作中ではこれを遠隔豪雨と呼んでいます。

現実でも離れた場所に台風があるとき、停滞前線に伴って大雨が発生することがあります。2000年9月の東海豪雨などはPREの可能性が高いと指摘されています。メディアなどでは「台風が前線を刺激する」というような表現をされることがありますが、実際には台風周辺の多量の水蒸気が太平洋高気圧の縁辺流などによって輸送されることなどによって前線に対して水蒸気の流入が促進され(下図①)、それに伴って前線近傍で雨雲が発達して大雨をもたらすのです(下図②)。

PREのしくみ ①台風周辺の多量の水蒸気が

停滞前線のある関東平野に流入

PREのしくみ ②多量の水蒸気流入に伴い

雨雲が発達して大雨に

ドロップゾンデ観測地点では太平洋高気圧の縁辺流の南風が吹いており、関東に向かって風速12m毎秒で水蒸気が流入すると仮定すれば、12時間弱で500km先の関東に到達します。そのため、晴原は「半日後には埼玉県で遠隔豪雨が発生する可能性が高い」と発言しています。

そして、ドロップゾンデ観測を行った10月26日の夜に多量の水蒸気が関東に流入し、埼玉県鷹江市・尾沼市(架空)でPREによる大雨が発生します。

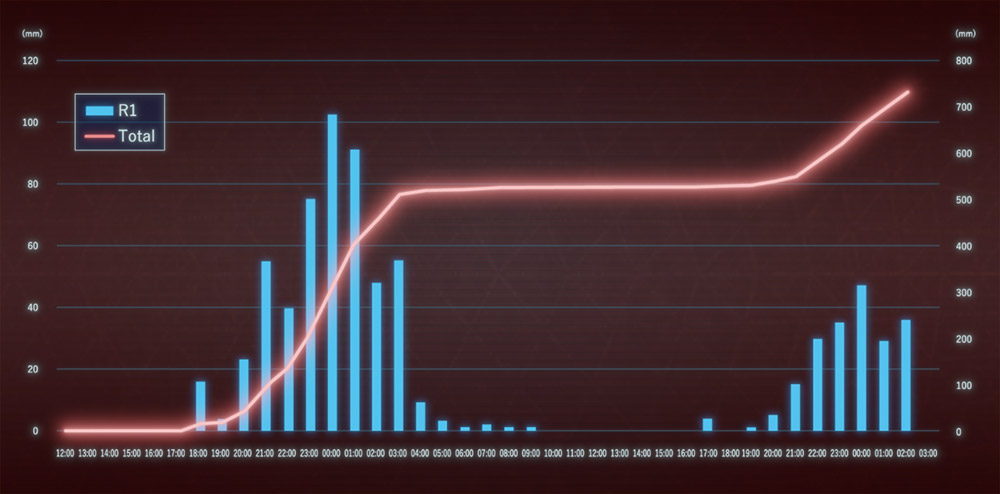

埼玉県鷹江市における1時間降水量(青)と

総雨量(赤)の時系列。

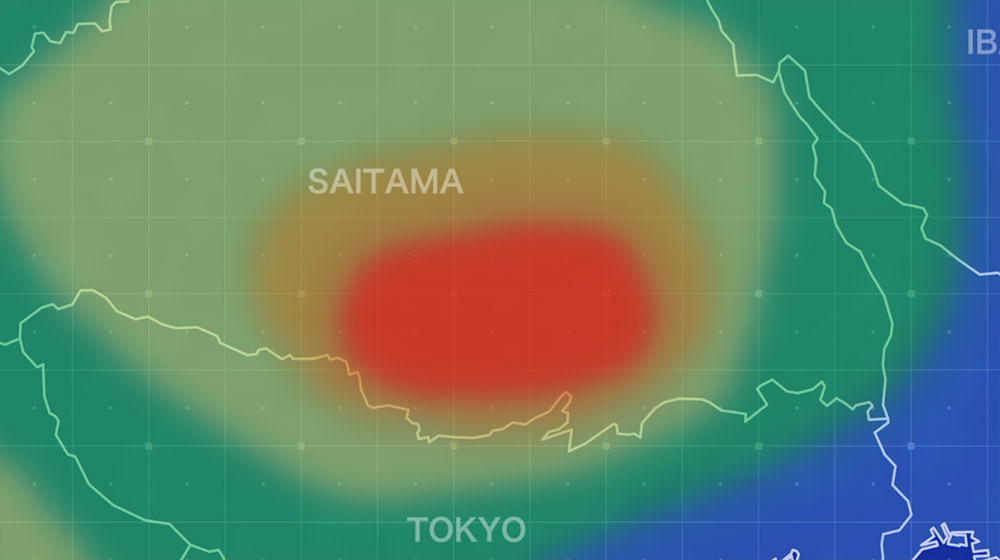

埼玉県周辺での積算降水量分布のイメージ。

鷹江市・尾沼市(架空)で降り始めからの

雨量が極めて大きくなっている。

台風に伴う災害は、最終話へと続きます。

スーパー台風の都市型暴風災害と

トロコイダル運動

最終話では、スーパー台風による災害が描かれます。

10月24日時点で中心気圧900hPaまで達して「スーパー台風」となっていた台風第17号(架空)は、10月28日16時前に非常に強い勢力(中心気圧920hPa、最大風速50m毎秒)で神奈川県に上陸します。

晴原たちは第9話で遠隔豪雨とその後の大雨に伴う避難誘導のために埼玉県にいましたが、台風中心付近の風を観測し、迅速な防災対応にあたるためにすでに指揮車両で東京都内に移動しています。

SDM本部からの被害状況を聞いた晴原は、今回の台風を「風台風」だと指摘します。

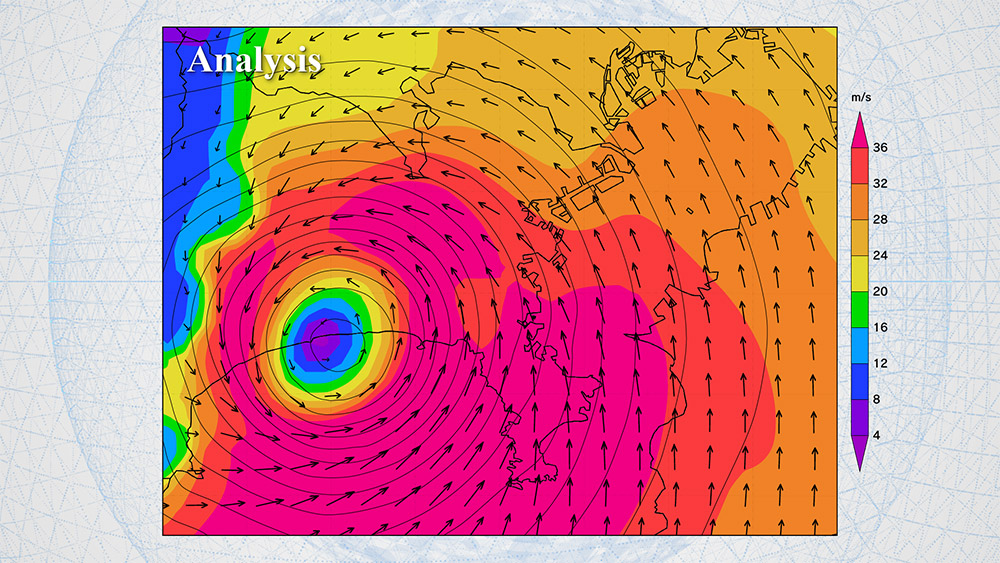

台風は風と雨の被害のどちらが大きいかによって、風台風、雨台風と区別されることがあります。今回の台風では神奈川県上陸時に最大風速が50m毎秒と解析されており、台風の進行方向右側で暴風域(風速25m毎秒以上の領域)が広く、風が強まっています。台風の進行方向右側で風が強まるのは、台風自身の風に台風の移動する速さが加わるためです。

すでに神奈川県東部で電柱が多数倒壊し、家屋全壊の数が非常に多いということ、今後さらに東京などで風による被害が増える可能性が極めて高いことから、晴原は風台風だと言及したのです。

台風の中心が神奈川県に上陸する直前の

台風進路予報。

SDMが独自に作成したもので、

気象庁発表のものではない。

台風の中心が神奈川県に上陸した際の地上風速分布。

晴原はこのとき、台風について最新の観測情報をもとに水平解像度100m程度の高解像度のシミュレーションを随時行っており、台風の進路やそれに伴う影響について解析しています。このような解析は晴原たちSDMだからこそできる手法です。

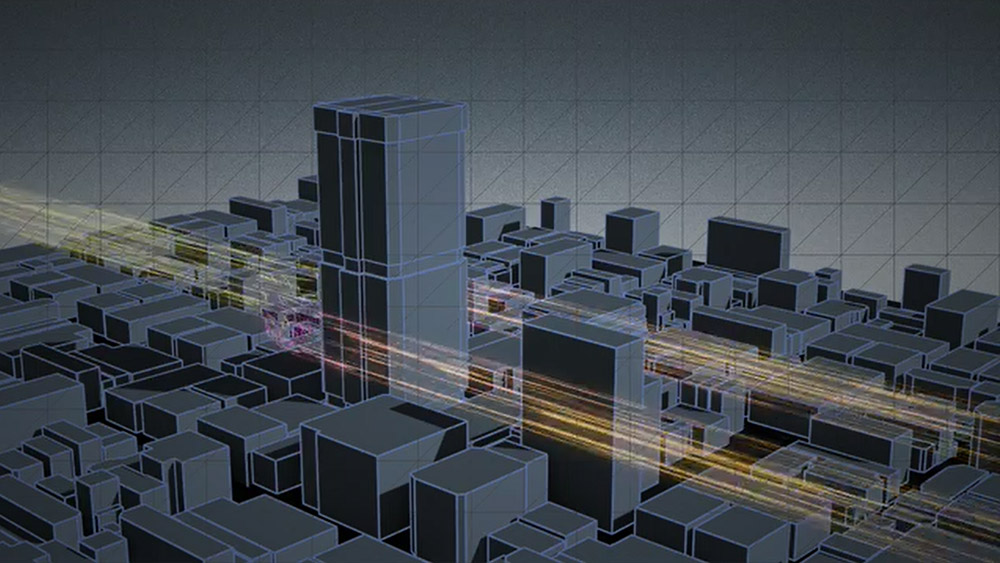

晴原はシミュレーション結果をもとに、台風が今後北上していくなかで、東京都内で暴風により特に危険な状況になる地域を絞り込みます。

この地域には、高層マンションが多く、かなりの在宅避難者がいる泉大路(架空の都市)も含まれていることから、暴風に備えるための注意喚起が必要です。これは、高層マンションにいたとしても飛散物が飛んできて被害にあう可能性があることと、風上側の部屋にとどまらないことを呼びかけるためのものです。ところがすでに暴風によって現地は停電しており、通信障害が発生しているほか、さらに風雨が強まると防災無線の音が伝わらなくなるおそれがあります。

そこで、雲田とひかるが泉大路に向かい、現地で注意喚起をすることになります。

東京都で暴風が予想されている様子。

暴風により特に危険な状況が予想されている地域

(赤いエリア)。

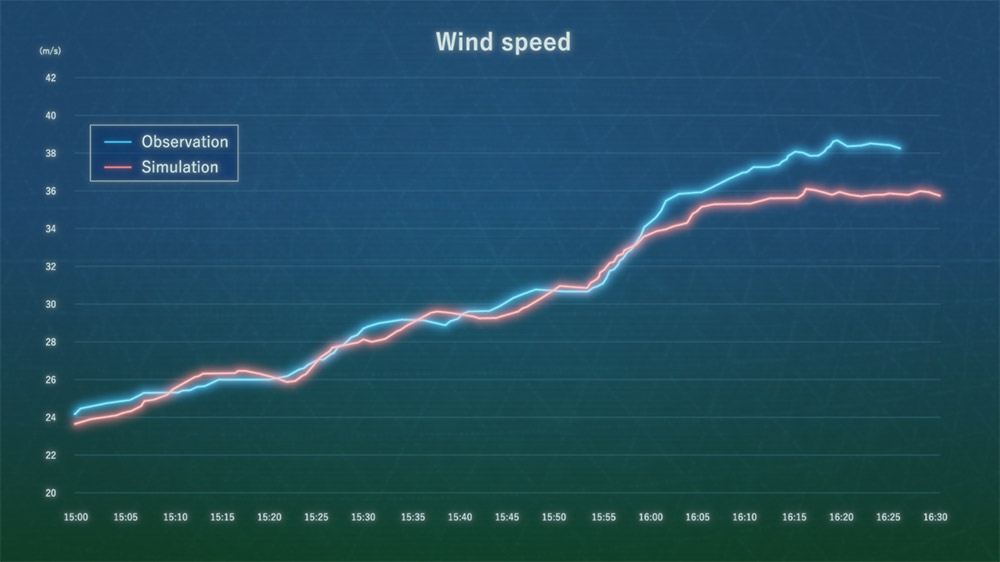

雲田とひかるが現地で注意喚起を続けるなか、晴原は該当地域での風がシミュレーションよりも強いことに気づき、気象状況の解析を続けます。

東京都の地上風速の時系列。

青線が観測、赤線がシミュレーションによる予測。

このときすでに屋外は極めて危険な暴風になっていますが、自主避難者を発見したため、雲田とひかるは避難誘導を急ぎます。

雲田が逃げ遅れた中西亘・舞を指揮車両内に緊急保護しようとした際、暴風により指揮車両が横転してそこにビルが崩落し、雲田たちは閉じ込められてしまいます。

この暴風による災害を、晴原は「都市型暴風災害」と呼んでいます。

これはいわゆる「ビル風」です。ビル風のメカニズムはいくつかありますが、このうちのひとつとして、都市で高層ビルなどの建造物に対して風が吹くとき、風が建物の隅で剥がれて流れる際に強まります(剥離流、下図①)。さらに、複数の高層ビルが近接している場合、ふたつの建造物から剥がれた風同士が重なってより一層風が強まります(下図②)。

もともと台風による暴風が起こっていることや防犯カメラの映像も踏まえ、晴原はこのとき瞬間風速70m毎秒(時速252km)を超える風が吹いたと推定します。

ビル風のしくみ ①高層ビルの隅で風が強まる

ビル風のしくみ ②複数の高層ビルから剥がれた

風同士が重なり合い、風がさらに強まる

雲田たちの救助に向かうため、晴原はヘリで台風の眼のなかを移動して被災現場に向かうことを提案します。

このとき台風の眼の直径は約10km、移動速度は時速25kmです。台風の眼は通常は10~200km程度で、本作の台風はかなり発達しており、眼がとても小さいという設定です。また、日本付近で移動速度が時速25kmというのはかなりゆっくりなほうで、上空の風の影響をあまり受けていないという設定です。

ヘリを使用するのは道路が飛散物等により通行できない状況となっているためで、比較的風の強くない台風中心の北西側の地点から台風の眼に入り、ヘリポートへ向かうという計画です。

そしてこの計画を遂行するにあたり、晴原は台風の「トロコイダル運動」を解析する必要があると指摘します。

トロコイダル運動とは、台風の中心が羅線状に蛇行する回転運動のことです。

台風はその中心部分が高さ方向に傾いていることがあり、このような場合などに台風の地上気圧の最小値点としての中心と、台風の渦を円と考えたときの中心がずれてしまう場合があります。このとき、前者が後者のまわりを反時計回りに回転するという現象が起こります。このときの回転半径は数十~200kmといわれていますが、本作では台風の進行と救出等のストーリーを成立させるために、かなり幅の小さいトロコイダル運動と設定しています。

晴原のシミュレーションによると、このトロコイダル運動が被災現場付近で予測されていたため、これを踏まえて現場に滞在可能な時間を割り出します。

台風の中心のトロコイダル運動。

台風の眼のすぐ外側での突風(ガスト)を受けながらも、晴原たちSDMメンバーは眼のなかに入り、ヘリで現場に向かいます。

このとき、いちはやく被災現場での救助活動を開始するために、ヘリは進行方向の台風の眼の壁雲から距離500mを維持して飛行を続けます。

台風の眼のなかを飛ぶヘリ。

台風の眼を捉えた気象衛星画像。

台風の眼との位置関係(救助に向かうときのもの)。

×印は台風の中心、青線は台風の経路、白い円は台風の眼、塗り分けはレーダー観測による降水強度。以下同様。

ヘリが被災現場付近の着陸場所に到着し、晴原はこの時点で台風の眼のなかで救助にあてられる時間(リミット)は27分間と解析します。

これは、台風の移動速度が25km毎時であり、眼の直径が約10kmであること、トロコイダル運動で多少時間がのびることや、ヘリ着陸場所から現場に向かう時間などを計算して設定しています。

被災現場での救助活動を続けるなかで、晴原は台風中心のトロコイダル運動が予測と変わってきたことに気がつきます。

これにより滞在可能時間が短縮されてしまいますが、救助できた雲田をヘリに乗せたあと、吹き返しの暴風が来る直前でヘリにより離脱します。

台風の眼との位置関係(救助中のもの)。

赤線は台風の中心の進路予測。

一方、実際の台風中心のトロコイダル運動が予測と変わってしまったため、当初想定していた病院に雲田を搬送できないという事態になります。

そこで、SDMメンバーが協力し、搬送可能な病院に近い着陸地点(ランデブーポイント)を探し、無事に雲田を搬送することに成功します。

台風の眼との位置関係(救助後のもの)。

台風の中心は28日21時には茨城沖に達しており、大きな被害のあった神奈川や東京も台風の影響範囲から脱します。

本作で描かれたようなスーパー台風による災害は、決して起こりえないことではありません。

実際、現実世界でも地球温暖化に伴って、スーパー台風のような強い台風が発生する割合は増えるといわれています。さらに、すでに東京に接近する台風の数は増える傾向があり、移動速度は遅くなって影響を受ける時間が長くなっていることがわかっています。地球温暖化が進むと日本付近を通る台風の移動速度は今世紀末には約10%遅くなり、影響が長期化するという指摘もあります。

晴原が第4話で述べていたように、地球温暖化が進む未来では異常気象が当たり前の世界を生きていく必要があります。

すでに多くの気象災害が起こっている現代でも、私たちは自然の怖さ、美しさを知り、上手な距離感で気象と向き合っていきたいものです。

原作・ドラマともに「天気予報は命を守るためにある」と描写されています。

気象災害から自分自身や大切な人の命を守るために、気象情報を有効に活用していただければ幸いです。

本作のタイトルでもあるブルーモーメントの空を背景に、SDMメンバーは次の現場へと向かいます。

- 気象監修

- 荒木健太郎(あらき・けんたろう)

- 雲研究者・気象庁気象研究所主任研究官・博士(学術)。

1984年生まれ、茨城県出身。慶應義塾大学経済学部を経て気象庁気象大学校卒業。地方気象台で予報・観測業務に従事した後、現職に至る。専門は雲科学・気象学。防災・減災のために、気象災害をもたらす雲の仕組みの研究に取り組んでいる。映画『天気の子』、ドラマ『ブルーモーメント』気象監修。監修にマンガ『BLUE MOMENT』など多数。『情熱大陸』『ドラえもん』など出演多数。

X・Instagram・YouTube:@arakencloud