フジテレビジュツの仕事

アンサング・シンデレラ

病院薬剤師の処方箋

2020年7~9月 毎週木曜日 22:00〜22:54

- 美術プロデュース

- 古川 重人/三竹 寛典

- アートコーディネーター

- 佐々木 伸夫/横守 剛

- 大道具

- 浅見 大

- 大道具操作

- 坂井 貴浩

- 建具

- 岸 久雄

- 装飾

- 千葉 ゆり/菊池 克浩

- 持道具

- 佐々木 ちほ

- 衣裳

- 朝羽 美桂/日野 彩可

- メイク

- 外山 隼人

- 視覚効果

- 大里 健太

- 電飾

- 佐藤 信二

- アクリル装飾

- 鈴木 竜

- アートフレーム

- 曽根原 潤

- 小道具印刷

- 佐藤 好治

- 植木装飾

- 後藤 健

- 生花装飾

- 小柳 幸恵

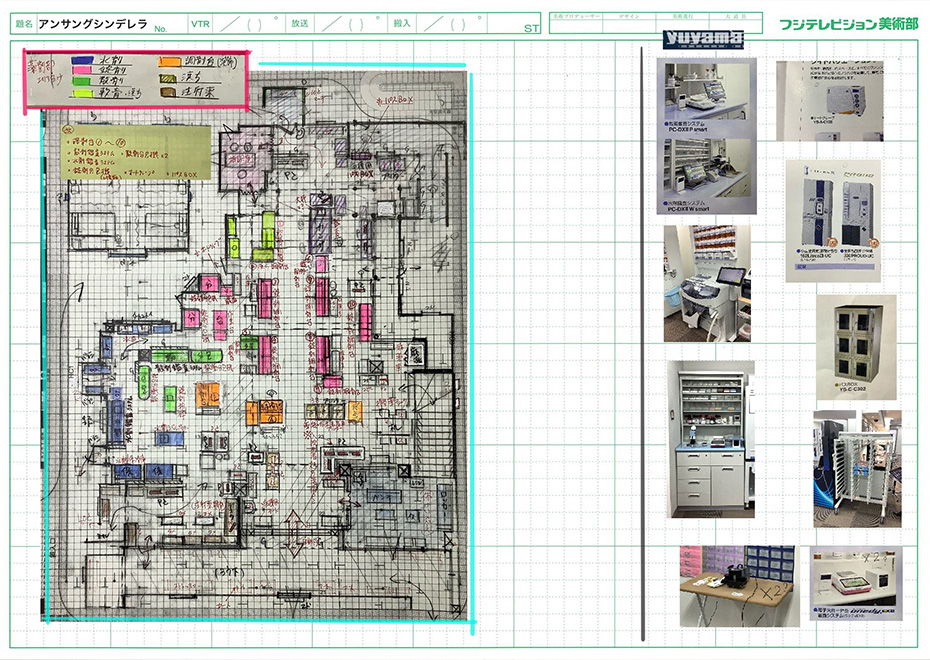

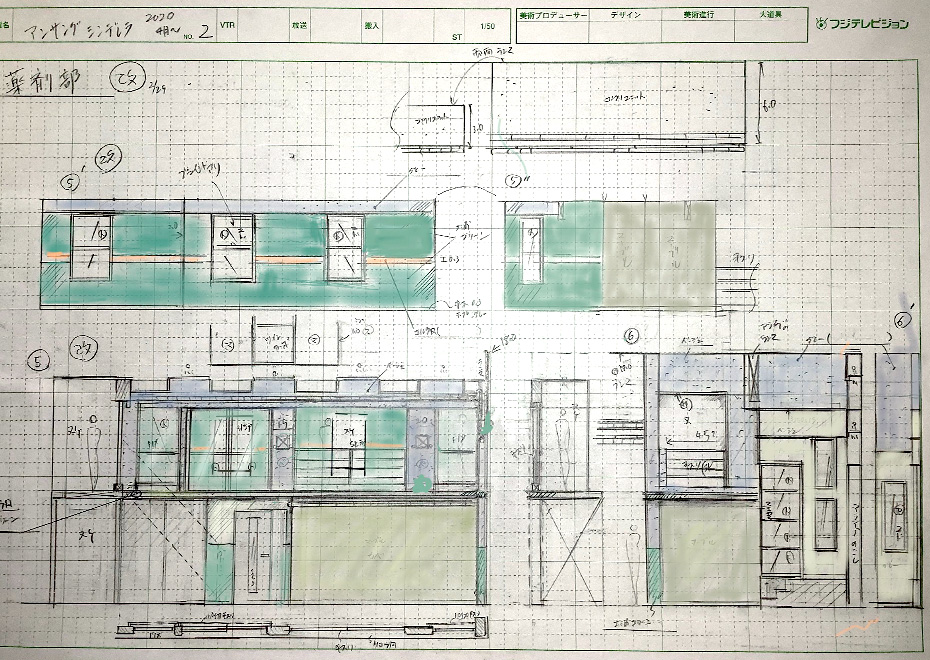

ビジュツのヒミツ①

知られざる“病院薬剤部”を再現

今回の舞台は病院内にある薬剤部。

医師にスポットが当たる通常の医療ドラマとは違って、

“アンサング(褒められない)”な存在と言われる「薬剤師」の奮闘を描きます。

「薬剤師」が主人公だけあって

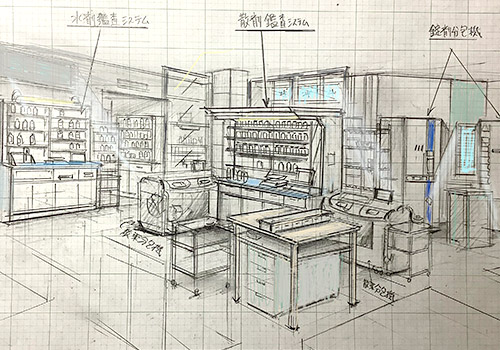

薬剤がびっしり並ぶ“棚”が美術セットの主役

処方箋に基づいて薬を製剤・調剤するのが仕事の中心ですが、

そこは国家資格を持った専門家。医師や看護師に使用法の助言や意見もします。患者にとっての“最後の砦”だという自覚が様々なドラマを生むのです。

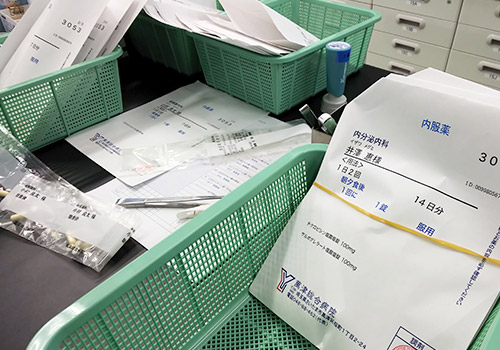

当然、薬に関係する小道具には細心の注意を払っています。

専門器具はもちろんホンモノ

錠剤のパッケージもリアリティーを追究しました。

装飾スタッフは実際の病院薬剤部をつぶさにロケハン。

粉薬が舞い上がらないように調剤エリアに設置された吸引設備や

液体薬の製剤エリアにある水回りなど、細かなところまで再現しました。

ちなみに蛇口からは実際に水が出ます。

配管を担当するのは「特殊効果」のスタッフです。

そして、薬の服用シーンでは、

実際の薬を飲むわけにはいきませんから、服用のシーンに備えて

栄養剤や粉ジュースの素なども十分に準備しています。

実際の薬も飲みやすく改良されているので、苦くないのもリアルなのです。

2020年8月

ビジュツのヒミツ②

ドラマ装飾・

果てしなきリアリティー追究

リアリティーを保ちつつ、ありそうでないデザインを忍び込ませる。ドラマの美術デザイナーは、そのバランスの中で腕をふるいます。

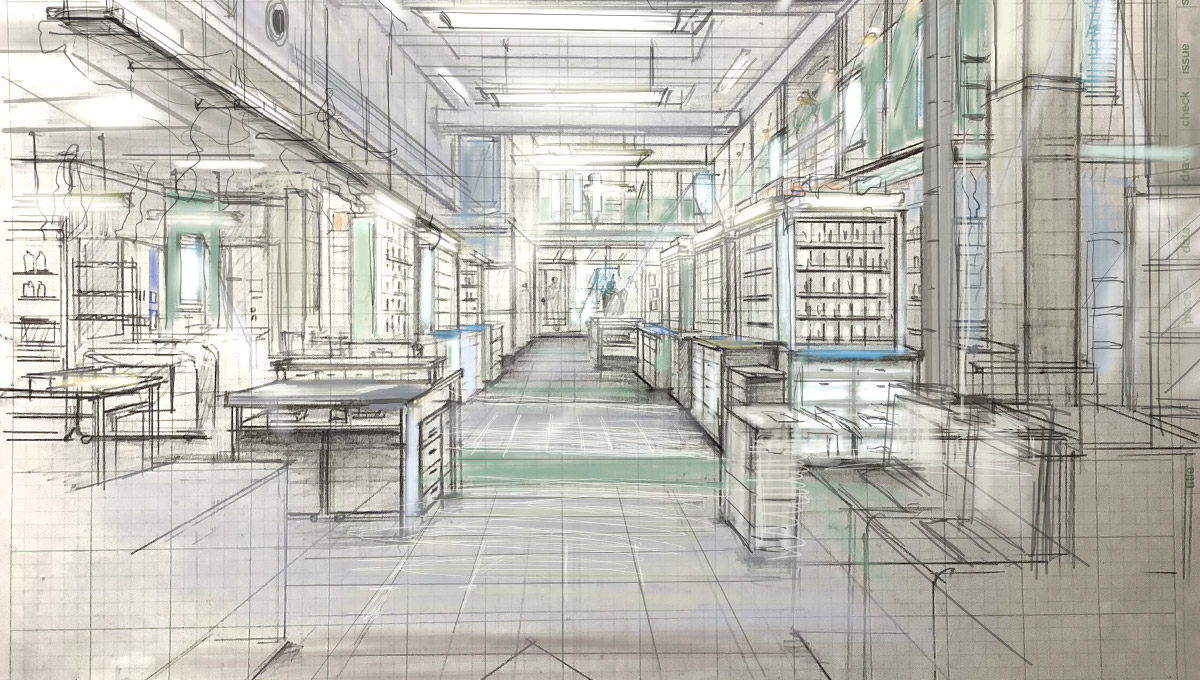

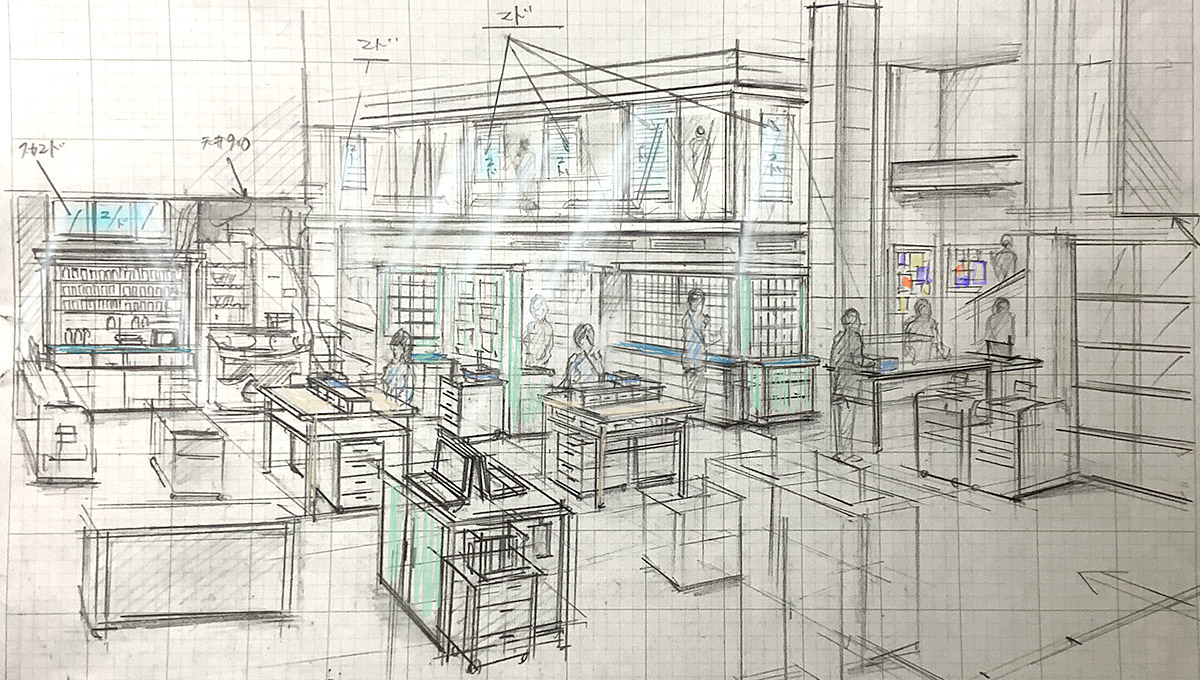

たとえば外光が差し込む2階の窓。

実際の薬剤部は、天井が低く密閉度も高い部屋の場合が多いのですが、あえて、たっぱの高い開放的なスペースを作り、窓からの光を意識しました。

高低差を活かした画づくりも可能で、表現が広がります。

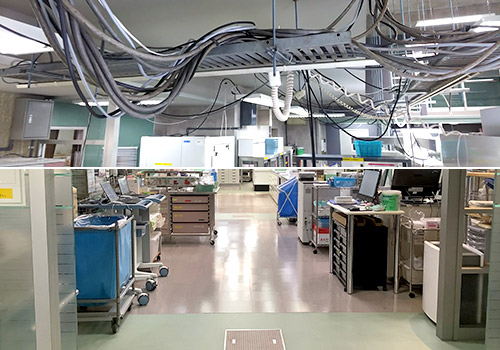

こちらは、入院患者一人一人に合わせた薬トレーを運ぶカート。

実際の薬剤部では、このカートが行き交う床にはコードが這っていません。ほとんどのコード類は天井から。その雑然としたリアリティーを表現しました

一方こちらは、中華料理の「娘娘(にゃんにゃん)亭」。随分昔からやっているようです。

油の染み付いた店内を、大道具スタッフの“エイジング”マジックで再現しました。その“いい感じ”に古ぼけた空間を仕上げるのが、「装飾」のお仕事です。

想像力を目一杯働かせてリアリティーを演出する「装飾」の世界。細かな貼り紙一つにもその魂が宿っております。

ビール瓶のラベルで季節を感じさせたり、

おそらくあの球団のファンであろう主人のキャラを醸し出したり・・・。

台詞には出てこずとも、モノたちが何かを語る空間づくり。

台本を何度も何度も読み込んで道具を選び、なければ作ってしまうことも。「装飾」スタッフのセンスが、ドラマの世界観に与える影響は計り知れません。

体力勝負の薬剤師を支えるメニューは、ガッツリ系。

コスパはこんなカンジですが、味はご想像にお任せします。

2020年8月

デザインのヒミツ

ー薬剤師をフィーチャーした医療ドラマは初だそうですね。

そうなんです。薬剤師さんの仕事について何も知らなかったので、まずは大学病院の薬剤部3、4カ所に取材しました。そこで受けた印象は、薬剤師の仕事というのは医療を“裏”で支えるものだということ。医療ドラマにすると、手術シーンのような派手な見せ場の設定はないのですが、その代わりに陰で大きな活躍をするさまを見せる必要があると思いました。

ー「陰の活躍」は画(え)になりにくいと思いますが、そこはセットデザインでどうカバーしましたか?

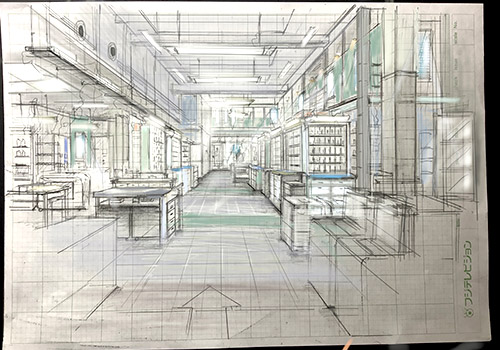

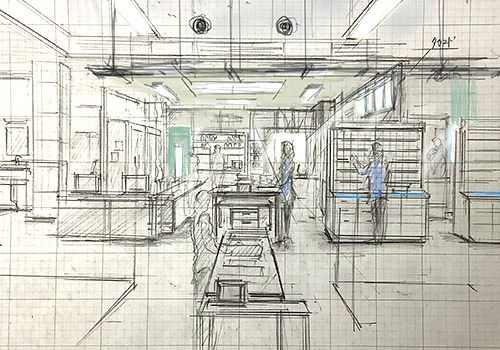

調剤は手元の作業が中心なので、映像的に厳しい。となると、足の動きで画を作り上げていく必要が出てきます。役者さんたちのせわしない動きで薬剤師の忙しさを見せていく、ということになったので、人がたくさん動けるセットにしようと考えました。

「人が動けるセット」にする1つの手段として2階を作りました。1階は薬剤部のメインである調剤室、そこを見下ろす2階は頻繁に人が通るようなイメージです。階段を付けたことで、上り下りの演技も入って芝居に広がりも出てきました。監督は2階を作る意図としてもう一つ、「上から人に見られていることで、薬剤師たちの緊張感を表現したい」とも言っていました。

さらに2階には、ベテラン薬剤師の荒神寛治がいるDI(ドラッグインフォメーション=薬剤情報)室を置きました。調剤室の隣ではなくあえて高い位置に置いたことで、ここから下りてくる荒神寛治の役柄を引き立たせる助けにもなりました。荒神は特段、偉い立場でも何でもないのに、わざわざ上から勿体をつけておもむろに登場します(笑)。その画とキャラのミスマッチによる面白さも出せました。

ー主人公の葵みどりはとにかくよく動いていますね。

葵は常に小走りです(笑)。それに加えて、監督の決め事が「とにかく座らせない」。ずっと立ちっぱなし。調べものをする時も、パソコンを使っている時でも立って作業しています。座る暇もない、落ち着く時間なんて葵にはないんです。ですから、他のドラマに比べて椅子はほとんど使いません。ハイスツールは幾つか置いていますが、背もたれがあるタイプの椅子はかなり少なめですね。とにかく動く、走るので、撮影シーンによってはスペースを広くとる必要があります。そこで、並べている全て本物の調剤台の下にはキャスターを付けて、楽に移動できるようにしています。「実際の病院の薬剤部を見たが、セットの方があまりにも大きい」と驚いている役者さんもいました。

ー苦労した点は?

今回、一番大変なのは、セットデザインよりも装飾スタッフだと思います。薬のラベルを作ったり、実際の病気を想定した処方箋に沿わせながら、それぞれの薬を入れる場所を芝居に合わせて決めていったり……。この作業を装飾スタッフ、アートコーディネーター、助監督で試行錯誤しながら進めていくのが本当に大変そうでした。

ーこだわりの部分はありますか?

監督の最初からのこだわりで、「光を入れたい」と言われました。病院の片隅で地味な作業をしているイメージではなく、さわやかなドラマにしたい、と。なので、窓からの光にこだわったセットにしています。薬剤部のセットは吹き抜けで窓の数も多めにしました。廊下の正面にも窓があります。実際には、日に当てない方がいい薬もあるかもしれませんし、吹き抜けになっている薬剤部は見たことがありません。でもそこは、キラキラしたドラマになるよう、リアリティよりも映像のイメージを優先させました。

ー視聴者に気付いてほしいところはありますか?

テーマカラーのグリーンかな。明るめのモスグリーンという感じでしょうか。これも監督のこだわりなのですが、「光」と同じくさわやかさの演出要素ですね。セットの壁や柱にも、救急処置室の廊下にもこの色を入れています。ロケに持ち込む窓枠にも入れたりと、ほとんどの画に映るようにグリーンをしつこく入れています(笑)。気付いてもらえると嬉しいですね。

(2020年8月)