フジテレビジュツの仕事

救命病棟24時

「救命病棟24時」田島大輔 監督 × 塩入隆史 美術デザイナー 対談

- シリーズ1

- シリーズ2

- シリーズ3

- シリーズ4

- シリーズ5

放送期間 1999/01/05~1999/03/23

- 美術プロデュース

- 関口 保幸/中川 詠之

- デザイン

- 塩入 隆史/深井 誠之

- アートコーディネーター

- 平川 泰光

- 大道具

- 小林 正/西田 裕一/猿山 利昭

- 装飾

- 熊倉 秀一/星田 和昭/福留 克年

- 持道具

- 蜘手 義/武藤 浩一

- 衣裳

- 能澤 宏明/酒井ゆかり

- メイク

- 佐々木 精一/宮入 美奈

- 視覚効果

- 高橋 信一

- 電飾

- 森 智

- アクリル装飾

- 早坂 健太郎/細井 純

- 生花装飾

- 藤生 由紀

- 植木装飾

- 佐川 忠由

- タイトル

- 山形 憲一

放送期間 2001/07/03~2001/09/18

- 美術プロデュース

- 関口 保幸

- デザイン

- 塩入 隆史

- アートコーディネーター

- 荻原 美樹雄

- 大道具

- 小林 正/安藤 朋希/西田 裕一

- 装飾

- 熊倉 秀一/星田 和昭/田村 健治

- 持道具

- 蜘手 義

- 衣裳

- 片岡 英樹/水上 真紀

- メイク

- 佐々木 精一/石原 早苗

- 視覚効果

- 高橋 信一

- 電飾

- 森 智/谷口 雅彦

- アクリル装飾

- 早坂 健太郎

- 生花装飾

- 藤原 佐知子

- 植木装飾

- 佐川 忠由

- タイトル

- 山形 憲一

- CG

- 坂口 幸彦

放送期間 2005/01/11~2005/03/22

- 美術プロデュース

- 木村 達昭

- デザイン

- 塩入 隆史

- デザイン助手

- 福田 佳代

- アートコーディネーター

- 平川 泰光

- 大道具

- 中島 範子/西田 裕一

- 大道具操作

- 蒔野 恭輔/佐藤 大輔

- 装飾

- 熊倉 秀一/星田 和昭

- 持道具

- 工藤 雄三

- 衣裳

- 片岡 英樹/増田 歩

- メイク

- 佐々木 精一/佐々木博美/平 笑美子

- 建具

- 阿久津 正己

- アートフレーム

- 江尻 正

- 視覚効果

- 高橋 信一

- 電飾

- 森 智

- アクリル装飾

- 早坂 健太郎

- 植木装飾

- 原 利安

- 生花装飾

- 勝野 純子

- フードコーディネーター

- 住川 啓子

- 設営

- 風巻 正人/篠崎 力夫

- CG・タイトル

- 冨士川 祐輔/高橋 美香/佐藤 康夫

放送期間 2009/08/11~2009/09/22

- 美術プロデュース

- 杉川 廣明

- デザイン

- 塩入 隆史/武田 紗代子

- アートコーディネーター

- 宮崎 淳一

- 大道具

- 西田 裕一

- 大道具操作

- 下之門 勝広

- フードコーディネーター

- 住川 啓子

- 装飾

- 北川 貴啓/鷲澤 栄一/渡邊 康典/近藤 千恵

- 持道具

- 工藤 雄三

- 衣裳

- 塚本 志穂/岡本 佳子/片岡 英樹

- メイク

- 佐々木 精一/丸山 智美/佐々木 博美/平野 薫

- アクリル装飾

- 早坂 健太郎

- 建具

- 船岡 英明

- 電飾

- 中園 誠四郎

- 視覚効果

- 高橋 信一

- 生花装飾

- 牧島 美恵

- 植木装飾

- 後藤 健

放送期間 2013/07/09~2013/09/10

- 美術プロデュース

- 佐々木 順子

- デザイン

- 塩入 隆史/武田 麻衣子/永井 達也

- アートコーディネーター

- 杉山 貴直

- 大道具

- 松元 玲子/池田 明仁/西田 裕一

- 大道具操作

- 小嶋 智司/和田 幸政

- 建具

- 岸 久雄

- アートフレーム

- 菅沼 和海

- 装飾

- 野本 隆行/渡邊 康典/菊地 克浩/松山 紗希

- 持道具

- 中田 瑛理

- 衣裳

- 増田 歩/岡本 道代/野中 美里

- メイク

- 佐々木 精一/佐々木 博美/丸山 智美/山下 美樹

- 視覚効果

- 高橋 信一

- 電飾

- 中園 誠四郎

- アクリル装飾

- 早坂 健太郎

- 生花装飾

- 牧島 美恵

- 植木装飾

- 後藤 健

- 小道具印刷

- 石橋 誉礼

- フードコーディネーター

- 住川 啓子

- VFX

- 冨士川 祐輔/三塚 篤

デザインのヒミツ

ー最初にこのシリーズの成り立ちから教えて下さい。スタジオはどうして日活撮影所だったのですか?

塩入

「シリーズ1」の岩本監督からは、アメリカのテレビシリーズ『ER』みたいなことをやりたいという話があったのですが、アメリカのスタジオは日本と比べて相当広いし、当時ドラマ収録はTMC(東京メディアシティ)か渋谷ビデオスタジオで、建てっぱなしのスタイルには対応できなかったので、映画の撮影所でやろうということになりました。それで日活撮影所になったのが最初です。

ー広さと建てっぱなしに出来る事が必要だったんですね

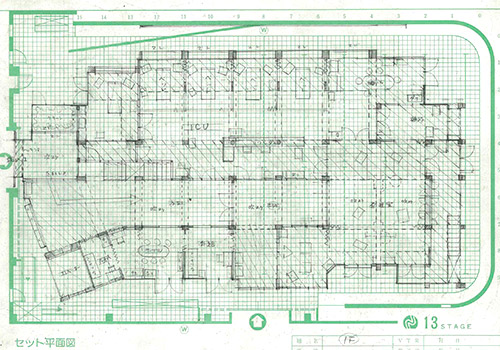

そうです。それでも、救命センターに必要なセット全てを、日活の13STに入れることはできませんでした。そこで、医局や会議室などのセットはTMCに組みました。

ー救命センターのセットはどのように設計したのですか?

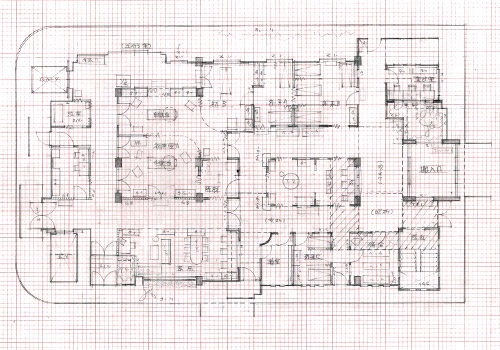

まず勉強のために、医療監修をしていただいた日医大救命センターを見学に行きました。搬入から初療室と呼ばれる処置室まで、どのような構造になっているか、そこからICUや手術室はどのようなレイアウトで、どのような機能があって、患者さんが運ばれる順番はどうなっているのか、そこにどんな機材があるのか、など美術スタッフの主要メンバーで取材をさせてもらいました。

その中から、どの部分がドラマに必要で、どうスタジオの空間にレイアウトするかを考えます。

これは医療ドラマに限ったことではないのですが、実際の病院で必要な機能と、ドラマ撮影に必要な機能が違ってきますので。つまりセットは撮影のためにあるので、撮影にとって機能的でなければいけません。リアリティーとドラマ撮影での演出とのバランスをどうするか、そこで考えます。代表的なことで言いますと、実際の病院は救急搬入口と初療室は直結していて、セットのような廊下はありません。救急車から降ろしてドアを開けたら初療室です。しかしドラマでは、どんな症状なのかを聞き取る芝居と緊迫する状況を見せる空間が必要なので、あえて搬入口、長い廊下、初療室というレイアウトになってます。

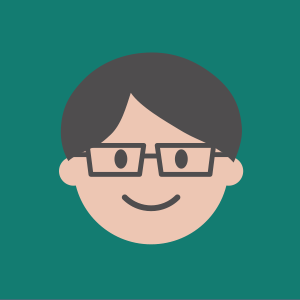

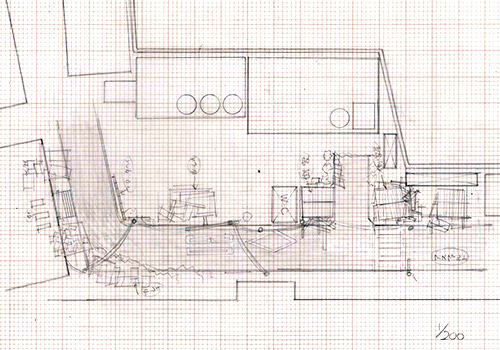

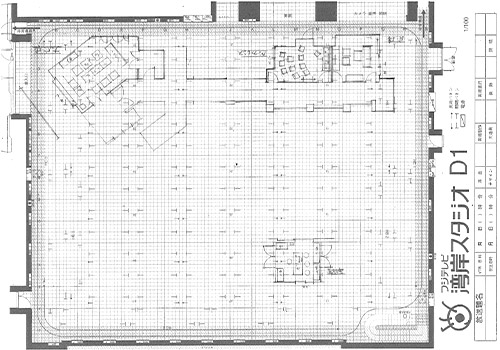

最初の日活スタジオに建てたセットの平面図

ー『救命病棟24時』はどのようなコンセプトだったのですか?

全体でいうと、とにかくリアリティーを追求してほしい、ドラマ上の演出よりもリアリティー優先という感じでした。病院といっても、古い病院から最新設備の整った新しい病院まで色々あるわけですが、救命センターのリアルは、実際に見に行った日医大病院の雰囲気や機能がモデルになっています。そういう意味で、デザイナーがデザインした造形、特徴的な内装デザインといったものを、なるべく感じさせないようにしています。これはシリーズを通して共通した、『救命病棟24時』のコンセプトというか、タッチになっています。

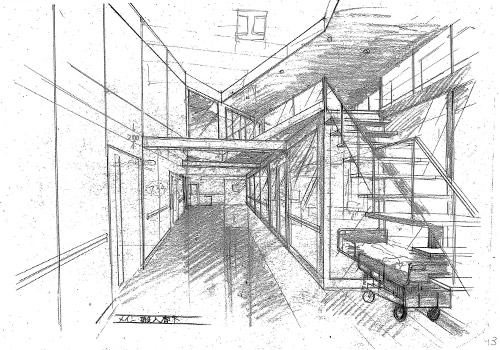

シリーズ1のセット

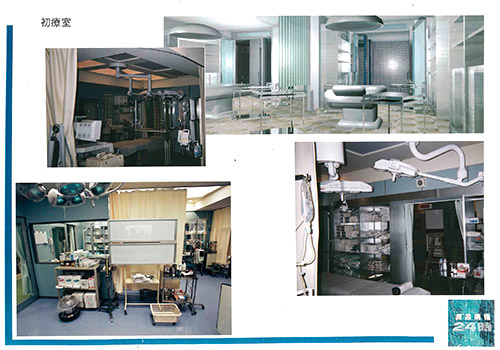

実際のレイアウトは、なるべく広く、いろんな要素を詰め込むにはどうしたらいいかと言うことで、「平面がダメなら立体だ」というので2階建てにしようってことになりました。ただ最初は、ロビーというか通常外来のエントランス周りを2階建てにして、「廊下のバリエーションと2階から俯瞰で撮影できる」というカメラポジションの機能が増えただけでしたね。

シリーズ1のセット

シリーズ1のセット

ー今はどの医療ドラマでも、2階建てが当たり前になっていますね

1970年代の『白い巨塔』から後、当時は本格的な医療ドラマがあまりなかったので、色々チャレンジはしました。『救命病棟シリーズ』の前に、『振り返れば奴がいる』という外科医のドラマをやりまして、その時に手術室はブルーであるとか、自動ドアでなきゃならないって、今は当たり前の話ですが、それまでは手術室は白タイルで、ドアは蝶番ドアっていうのしか見たことがなかったので、本当にこんな青で大丈夫なのかな?なんて思いながらやった経験がありました。なので自分が設計するにしても、「リアルさはどこまで伝わるか」とか、「ここはフィクションの方が分かりやすいか」とか、そういうところはある程度自信を持ってやれました。

手術室に、天井から吊る本物の無影灯と本物の自動ドアを設置した連続ドラマは、この『振り返れば奴がいる』が最初だったと思います。当時、テレビドラマは建てバラシが当たり前のスケジュールだったので、「設置に時間と手間のかかることは無理」っていうのがあったのですが、「新しいドラマを作るんだ」って、美術進行さんと装飾さんが前例のないこの難物にチャレンジしようって、タイアップをとって借りてきてくれたんです。最初にスタジオ入った時、若松監督やキャストの皆さんも、「おおーっ凄い」って喜んでました(笑)。

ーそういう経験が生きているわけですね

そうですね。美術スタッフは、それが当たり前になっちゃって大変だったと思いますけれど。

あとは、どこから撮っても奥行きとスケールを感じられるように、ドアや窓を多くして、縦から見ても横から見ても「抜け」のある、グリッド状のレイアウトが特徴ですかね。もっともシリーズ1では改善の余地ありでした。

シリーズ1は救命センターが舞台で、人間ドラマ色が強く、主人公の奥さんが植物状態だったり、自分が病気だったり、苦悩を抱えるスーパードクターと新人研修医の成長物語という面が強かったです。だから救命センター以外のシーンもかなり多かったように思います。

ー「シリーズ2」になってからの特徴はどんな感じですか?

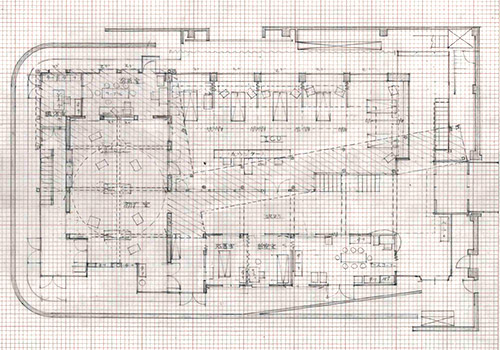

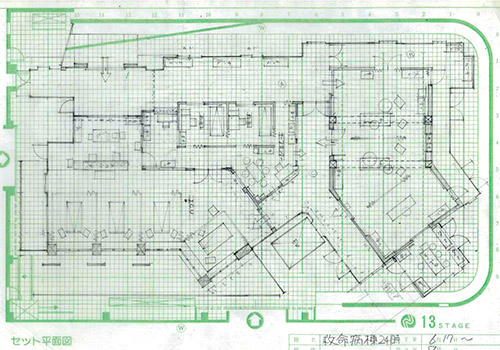

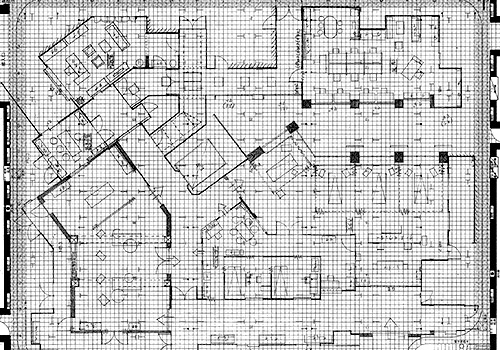

シリーズ2の平面図

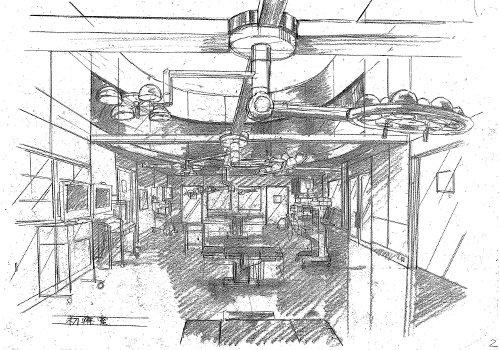

まず手術室を2階建てにしたのは、「シリーズ2」の『救命病棟』が最初だったと思います。救命なので正確には初療室なんですが。初療室には、どんな状態の患者が来ても対応できるように、緊急手術できる機能もあり、どんどん運び込まれても大丈夫ように手術台も複数あります。だから見た目は手術室と似ていますが、よく見ると違いますね。普通、手術室では一部屋に一台です。

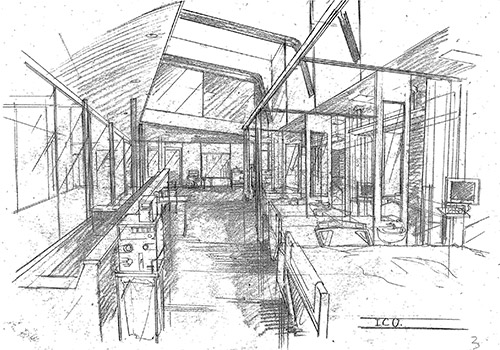

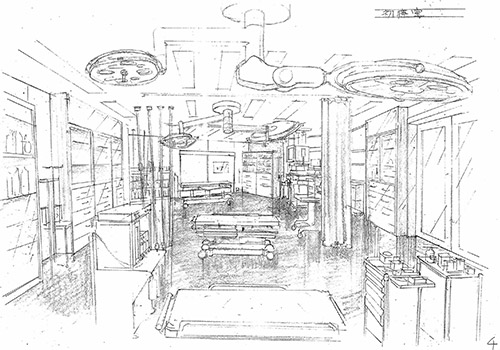

初療室のセットパース画

それを俯瞰から撮影できるようにしたいというのが、「シリーズ2」の田島監督からの要望でした。初療室や手術室は無影灯を吊るために、鉄骨の骨組みをセットの天井裏に設置しているのですが、2階建てとなると、どうやって吊るんだってことになって、それまでは見えないのでトラスで吊っていた構造を鉄骨の設計に変えて、支えられる太さで組みました。これは意外に上手く馴染んで、天井が吹き抜けでも、違和感は思っていたよりはなかったですね。実際は吹き抜けがある手術室なんて存在しませんから(笑)。今やどのドラマでも、手術室は吹き抜けが当たり前みたいになってますけど。それで、カメラポジションとしての2階建てだけではなく、手術現場を上から見てるなんて演出も生まれてきたと思います。

ICUセットのパース画

それと、ICUの拡大ですね。監督はとにかく「ICUベッドを、ズラズラーっと5台以上並べて作ってくれ」と。他を犠牲にしてもいいからと言うので、とにかく2階建ての初療室、広いICUに拘って作ったのが「シリーズ2」のセットです。このスタイルが、それからの『救命病棟シリーズ』の基本的なレイアウトになりました。そして、2階部分も拡張して、初療室のみならず、ICUも2階から見下ろせる様にデザインしました。2階での芝居もかなり増えましたね。同時にスタジオは暑い空気が上へ行くので、2階はかなり暑くて、実質的に空調のダクトが必要でした。この時も医局、会議室など、救命センターと直結しない部分は別セットでTMCで組みました。

ー「シリーズ3」の特徴はどうでしょうか?

この時は、監督が『振り返れば』の若松さん、プロデューサーが『コードブルー』の増本さんで、テーマが大震災でした。もともと阪神大震災を忘れないようにってことで、準備していたのですが、たまたま準備中に新潟で震災が起きてしまった。そんなタイミングで自粛すべきなのか、プロデューサー、監督、ドラマセンターでかなり議論して、「今だからこそ伝えるメッセージがあるんじゃないか」という判断でした。かなり慎重に、信念を持って制作し放送した結果、批判はほぼありませんでした。

シリーズ3の平面図 二階の廊下は斜めにレイアウトされている

救命センターの方は、震災の街から比べて設備と清潔さが際立つように、特に白を意識したセットにしました。

レイアウトは基本的には「シリーズ2」と同じですが、二階の廊下を斜めにレイアウトして、見た目と撮影アングルに変化をつけました。この「シリーズ3」までが、日活撮影所の13STのセットです。

救命救急センターのセット パース画

救命救急センターのセット パース画 二階の廊下を斜めにレイアウトする事で近代的な質感を表現した。最新設備と震災の街の対比で緊張感を描いた

ーなるほど、では続く「シリーズ4」はどうだったのでしょう?

監督は河毛さんで、この時すでにシリーズに最初から全て関わってるのは、私だけになっていたので、「もう任せるから、好きにデザインしてくれ」って(笑)。それから、この頃は『救命病棟』以外にも色々な医療ドラマがありましたが、宇宙船みたいなデザインのセットは要らないぞ、『救命』はリアルなセットが命なんだって、監督は言ってましたね。そういう意味では、しっかりと『救命病棟』シリーズ独自のカラーは作られて来たんだなって思いました。

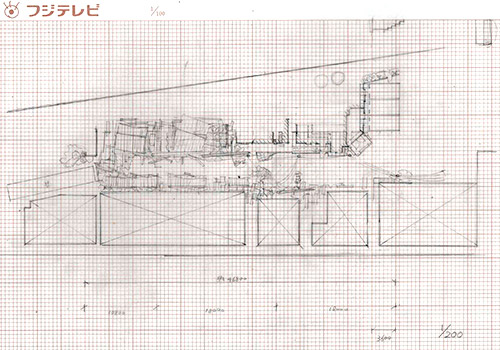

この頃に湾岸スタジオが出来たのですが、クランクインのタイミングではスタジオがまだ完成していなかったため、最初は日活撮影所で組んで、途中で移動出来るようにっていうのが条件で、もうパズルです(笑)。それで図面を書いて準備していたのですが、クランクイン直前のアクシデントで撮影が1ヶ月延期になりまして、じゃあ最初から湾岸スタジオでいけるじゃないかってことになったのですが、すでに発注済みだったため、スタジオ移動の制約ありでひねり出したセットレイアウトでいくことになりました。自分としては、スタジオが変わったらこれまでと違うレイアウトも可能になるので、「最初から湾スタだったらよかったのに」なんて思いましたね。初療室も変化を出すために変形の部屋にするなど、レイアウト上の工夫をしています。

最初は日活撮影所でスタートの予定だった平面図 結局日活では撮影は行われなかった

日活からはみ出る部分を新しい湾スタへレイアウト

シリーズ4の最終的なレイアウト平面図

初療室セットは変形でレイアウト

ー最後の「シリーズ5」となるわけですが、これはどうでしたか?

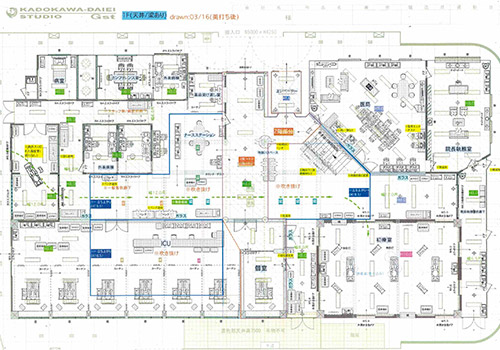

この時は「シリーズ2」の田島監督で、スタジオは角川大映撮影所でやることになりました。湾スタじゃなかったのは、スケジュールの問題が大きかったと思います。

映画の撮影所は、撮影所の大工さんが道具をスタジオ内で作っていくスタイルなので、大映の美術スタッフの皆さんと一緒にやれたのは楽しかったですね。スタジオは湾岸スタジオよりもさらに大きいスタジオだったので、これまでの『救命病棟』シリーズの集大成と言えるセットになったと思います。

シリーズ5の平面図

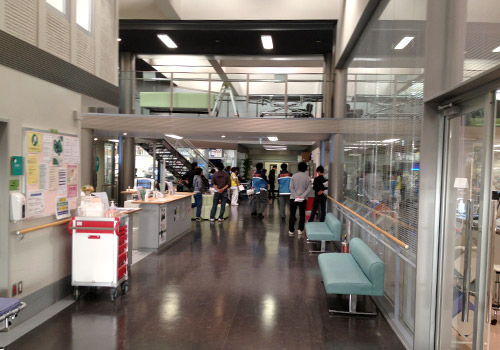

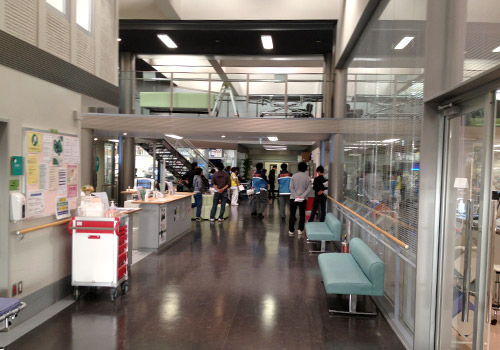

角川大映スタジオに建てたセット

角川大映スタジオに建てたセット

角川大映スタジオに建てたセット

黒い廊下と黒い天井のセット

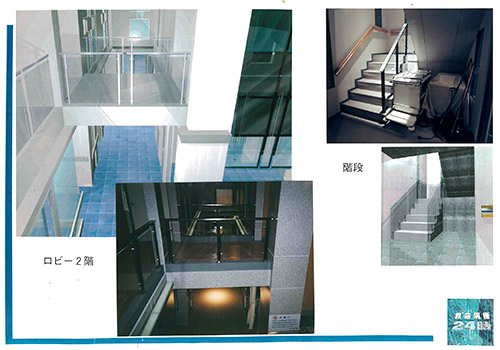

基本的なレイアウトは「シリーズ2」と同じですが、これまでになく廊下の幅を広くして、ロケの病院の映像とのギャップを埋めることに腐心しました。それから、病院というと白ってイメージがあると思うのですけれど、撮影の映り込み効果と1階、2階のコントラストをつけるために、廊下と2階は黒にしたのが特徴です。あとは撮影所ならではの、高さ5mのガラス壁ですね。

これで、これまでにないスケール感と質感が出せたと思います。

黒い廊下と黒い天井のセット

二階廊下

高さ5.4mのガラス板の壁

吹き抜けに作ったエレベーター口

あとは吹き抜けを利用したエレベーターの設計ですね。セットでは当然、エレベーターは昇降しないわけですが、吹き抜けを利用して、1階と2階のエレベーターを一つの画の中で映るようにし、1階で乗り込む芝居をしたらカメラを一回止めて、2階に移動、同ポジで続きを撮って、なんて仕掛けを作ったりしました。しかし、段取りが面倒なので一回くらいしか使われなかったですね。

吹き抜けに作ったエレベーター口

実は、『救命病棟24時』Blu-ray BOXの特典映像の中に、このセットの紹介がありますので、是非チェックしてみてください。

(2020年6月)