フジテレビジュツの仕事

トレース~科捜研の男~

2019年1月〜3月

毎週月曜日 21:00〜21:54

- 美術プロデュース

- 古川重人、三竹寛典

- アートコーディネーター

- 野宮昌志

- 大道具

- 岩崎隆史

- 大道具操作

- 坂井貴浩

- 建具

- 岸久雄

- 装飾

- 田村一徳、氏家智雄、橋本杏奈

- 持道具

- 廣田朋夏

- 衣裳

- 森岡美代、大友洸介

- メイク

- 染川千代子、川崎結子、細谷千代子

- 視覚効果

- 川上勝大

- 電飾

- 佐藤信二

- アクリル装飾

- 早坂健太郎

- 小道具印刷

- 佐藤好治

- 植木装飾

- 後藤健

- 生花装飾

- 小柳幸絵

- フードコーディネーター

- はらゆうこ

ビジュツのヒミツ①

エイジングと2尺5寸の技

ドラマの舞台、科捜研は謎に包まれた存在。

その場所は決して公表されず、

内部の様子を知る者も限られています。

そんなシークレットスペースを、スタジオに具現化しました。

クールな主人公が執務する事務スペース。

アンバー系の明かりにマッチするように、

重厚なセットになっています。

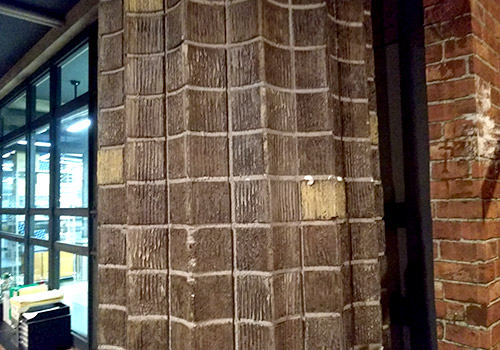

中でも目を引くのが、こちらの煉瓦造りの柱。

歳月の経過が感じられる煉瓦の表面。

大道具スタッフの“エイジング”技術で仕上げられています。

材料は発泡スチロール。

その上から、絵を描くように塗料を重ねていきます。

目地は「ナコ」で仕上げ。

さりげなく見えますが計算された“汚し”です。

鉄の骨組みがむき出しのところもありますが、実はこれも木製。

ペイントの技で鉄の質感を表現しているのです。

通路を挟んだラボスペースは、対照的なブルー系の照明。

本物の最新分析機器がひしめき、緊迫感を演出しています。

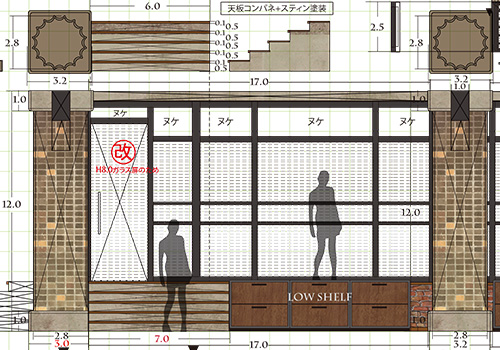

ラボスペースを2尺5寸上げることで、

事務スペースから見上げる“ローアングルショット”が生きます。

カメラでどういう画が撮れるか、

ドラマ展開にも影響する空間づくり。

斜め勾配の窓から差し込む光をアクセントにしたり、

フレームに収めるためダウンライトの間隔を実際より狭めたり、

美術スタッフは“抜け”の映り込みに神経を使っているのです。

2019年2月

ビジュツのヒミツ②

何でもやります!

アートコーディネーター

科学による分析技術で“真実の欠片”に迫るストーリー。

ラボスペースでの鑑定シーンには、よりリアリティーが

求められます。

証拠につながるかもしれない数々の“痕跡”。

極小の小道具にも美術の技が生きています。

たとえば、1話でカギとなったアイテム「花」。

その植生が謎に迫るヒントの一つになりました。

“手向けの花”との関係が明らかになるまでの間、

シーンが進むにつれて、少しずつしおれていく「花」。

実は舞台裏では、アートコーディネーターが同じ花を

いっぱい仕入れて、その場面その場面にふさわしい状態の

「花」を準備しているのでした。

アートコーディネーターは収録現場の美術責任者。

すべての内容を把握しているので、すき間を埋めるために

動きます。

ある時は小道具のセッティング、ある時は大道具スタッフ。

特効もメイクも手伝っちゃう。

美術スタッフの要でありつつ、現場では「何でも屋さん」。

2019年2月

ビジュツのヒミツ③

超リアル!特殊造形と血糊の裏技

スピーディーでスリリングな展開が魅力の今回のドラマ。

リアルなビジュアル表現がサスペンスを盛り上げます。

たとえば、今にも動き出しそうな人の手。

実はコレ、特殊造形スタッフが作った超リアルな作品なのです。

材料は通常シリコン。

成形作業そのものがまさに美術作品の制作ですが、

雨に濡れた、泥で汚れた、傷が痛々しい様子や、爪の表現など、

その緻密な作業は彫刻家や画家のセンスが必要です。

そしてもう一つ、事件現場につきものなのが「血」です。

一言で「血」といっても様々。

動脈から噴き出した鮮血の色、少し時間がたって凝固した

血の色など場面にふさわしい色を表現します。

ただいま、特殊効果のスタッフが血だまりを制作中。

メイク用の血糊を吹き付けて、ベースを作ります。

グリセリンが含まれているので、程よいとろみがあります。

赤と黄色、さらに青い染料の配分が絶妙の色合いを出します。

刷毛を駆使して細かいニュアンスを表現。

壁には血しぶき。

特殊効果スタッフお得意の手作りマシンで、吹き付けます。

4話に登場したこの事件現場も、

血まみれになるのでスタジオにセットを建てました。

確かに、ロケ撮影でこれだけ“汚す”のは厳しいですよね。

2019年2月

デザインのヒミツ

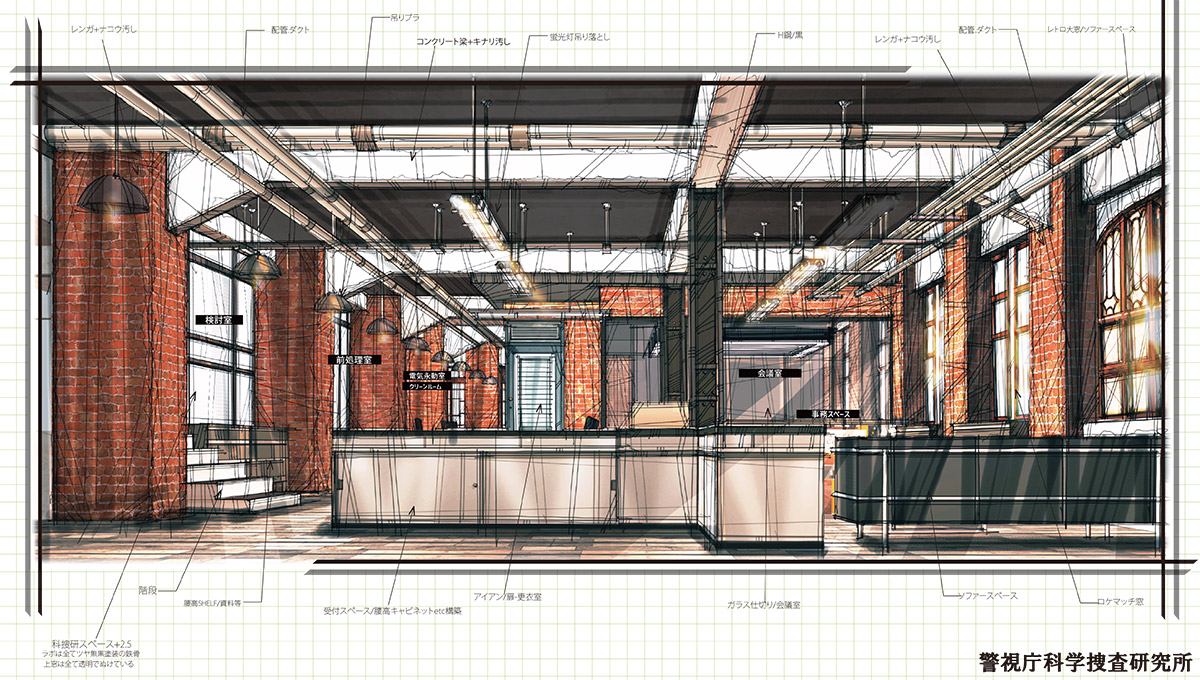

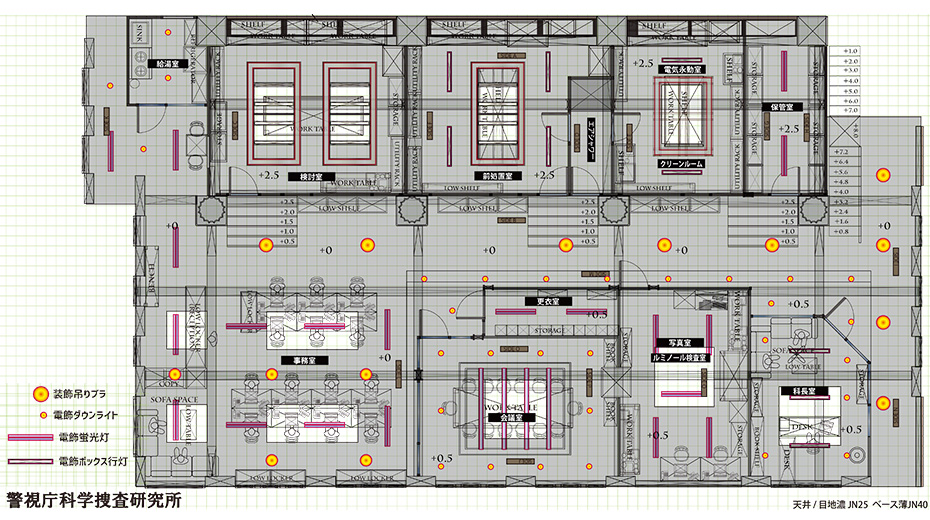

警視庁科学捜査研究所 フロアデザイン

ー科捜研が舞台のドラマですが、今回のセットは実際の科捜研を模したものですか?

坪田

いえ、それが出来れば良かったのですが、科捜研というところは、警察の本部内にあるということ以外、一切の情報を公開していないんです。当然、取材もNG。なので、内部の構成が全くわからなくて……。ただ、原作が古賀慶さんのマンガで、古賀さんが科捜研の元研究員だったので、唯一のリアルな参考として、ひたすらマンガを検証しました。あとは、民間の科捜研の方に話を聞いてデザインを積み上げていきました。

ー原作マンガを頼りにする上での苦労は?

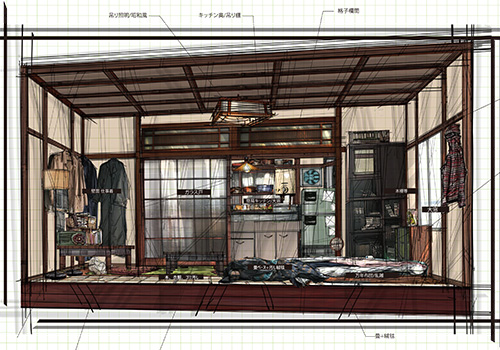

マンガはコマが変われば次の画に跳べますが、ドラマは一連で撮るので、部屋の位置関係をどうするかですごく迷いましたね。事務室、検討室、前処置室、DNA鑑定室、クリーンルーム……と1つのスタジオ内に部屋をいくつも作らなくちゃならない。それに各回の小さいセットも建てるので――

第4話 浩司のアパート

ー1回限りのセットも、ロケではなくスタジオに建てたのですか?

毎回、殺害シーンが出てくるので、建物を借りてのロケは出来ないんです。血糊で汚すし、嘘でも殺人現場になるわけですからね(笑)。

それで毎回の現場もスタジオに建てて、真野の実家のセットも置くので、科捜研のメインセットにはスタジオの2分の1しか使えない。その中でいかに広く見せるか、特に奥行きをどうとるかが課題でした。

ー具体的にはどのような工夫を?

芝居が多い部屋――研究員達のデスクが並ぶ事務室と虎丸刑事と話をする検討室は広くして、それ以外の特に撮影が少なめの場所は、合体させて1部屋に入れました。配置は事務室を縦方向に撮ると検討室、横方向に撮るとDNA鑑定室が映り込む形にしています。

あとは、廊下の天井に付けたダウンライトの間隔が奥に行く程狭くなっています。そうすると奥行きが長く見えるんです。ほかにも、鑑定室側の並びの床を2尺5寸(約75㎝)高くしました。つまり天井を低くすることで、鑑定や処置をする部屋に圧迫感を出して、逆側の事務室など会話が多い部屋には開放感が出るようにしています。

ー監督からのリクエストはありましたか?

「月9だけどダークな世界観で」と言われました。レンガも欲しい、と。ロケハンで科捜研の玄関にピッタリの施設が見つかって、そこの柱がちょうど、レンガを使った重厚感のある、いい感じの柱だったので、セット内の柱もそれに合わせました。視聴者から「こんな科捜研ないだろ~」とツッコまれるのを承知で、ブルックリンスタイルにしてみました(笑)。フィクションですので。

ー特にこだわったところは?

光の色味です。事務室や検討室にはアンバー(オレンジ)系のライトを使って、照明の数もダウンライト、蛍光灯、吊りブラケット、壁付けブラケットとたくさん入れています。暖色系の光は和やかな空気感や人物の味わいを醸し出すんです。逆に、鑑定をする部屋などにはブルー系の光を使っています。そちら側の並びの部屋には“続き窓”を付けて、夜のシーンでは真っ暗、明け方は光を差し込ませて時間の経過を表します。光とセットのコラボで織りなす世界観を是非見てください。

警視庁科学捜査研究所 天井・電飾関係