過去放送した番組

過去放送した番組

犯罪とガラスの進化論

2006年4月1日(土) 02:20~03:30 放送(2006年3月31日(金) 26:20~27:30 放送)

番組内容

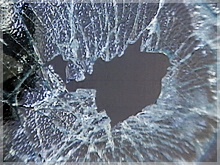

年々巧妙化、凶悪化する犯罪手口。一時期、ピッキングやサムターン回しなど鍵を狙った手口が横行していたが、最近では、窓ガラスを破って侵入する空き巣が急増、各メーカーではこぞって強力な防犯ガラスを製造しつつある。

実は、犯罪の変化が、日本のガラス技術の進化に少なからぬ影響を与えてきた側面もあった…。

この番組では、人類史にガラスが誕生してから現在に至るまでの過程と、犯罪の手口・質の変容ぶりを照らし合わせ、いかに互いに影響を与えてきたかを検証するとともに、治安悪化の一途をたどる市民生活への警鐘を鳴らす。

また、そこからは、改めて人類の生活にとっての“ガラスの意味”も浮き彫りになっていく。

狙われる窓ガラス

“ガラスの救急車”なるビジネスをご存知だろうか?

窓ガラスを破って空き巣に入られた家に駆けつけ、速やかにガラスを付け替える業者である。我々はその作業に密着、市民の大切な財産が狙われた生々しい現場を次々と目撃するが、“ガラスの脆さ”も目の当たりにする。

“光”を手に入れた代償…

紀元前3000年頃、メソポタミア文明で世界初のガラス製品が作られたと言われている。後に、住居に光を採り入れる「窓ガラス」が発明され、以来、人類の暮らしに欠かせないものとして常に身近な存在となってきた。

日本でも、障子戸中心の生活からガラス戸やガラス窓が取り入れられると、「採光」という意味でライフスタイルが劇的に変化。しかし一方で、そのガラスは意外にも脆く、犯罪者たちがガラスを侵入口として市民の財産を狙い始めた。

歴史的大事件とガラスの進化

太平洋戦争、関東大震災、ケネディ米大統領暗殺、銀行人質立てこもり…

歴史的な大事件が起きるたびに、ガラス技術はどのように変化していったのか?

ここまできた防犯ガラス…そして警鐘

警察、鍵業界が対策を推し進めた結果、ピッキングなどの侵入手口は激減、最近では、ガラスを破る空き巣手口が再び急増している。

そのような状況の中、ハンマーで5分間叩いても割れないガラス、割るとセンサーが反応し警報が鳴るガラス…次々と強力な防犯ガラスが開発されている。

しかしテクノロジー革新の一方で、肝心な市民の防犯意識はどうなっているのか。これからの時代に我々が取るべき危機管理への道も改めて問うていく。

- ■プロデューサー

- 小泉恵一(エス・ジェイ・ケー)

- ■編成

- 大野 貢(フジテレビ)

- ■ディレクター

- 藍澤和広

- ■アシスタントディレクター

- 阿部沙織

- 山本昌平