Muscat~フジテレビの番組情報

2019.09.04更新

天才鍵師も見たことがない難易度MAXの金庫が登場!開錠なるか?

9月4日(水)19時~『林修のニッポンドリルSP 100年開かずの金庫VS天才鍵師!激闘50時間』

今回のフジテレビ『林修のニッポンドリル』2時間スペシャルは、大分県臼杵市に100年間一度も開けてない金庫があると聞き、あばれる君とれきしクンが現地へ。

臼杵市は、醤油や味噌などの醸造業で栄え、江戸時代から続く豪商が多く残る街。お邪魔した可兒(かに)家は、九州でもっとも古い醤油店で、日本初の政党・自由党を設立した板垣退助が「選挙資金を貸してほしい」と綴った手紙が残る、地元では誰もが知る名家だ。

女将・可兒明子さんの案内で店の奥へ入ると、高さ100㎝×奥行き60㎝×幅70㎝の重厚な金庫が。12代目当主・可兒愛一郎さんは「親父から何も聞けないまま、あの世へと逝ってしまったので、可兒家にとって何か大事なものが入っているのでは…」とずっと気がかりだったという。

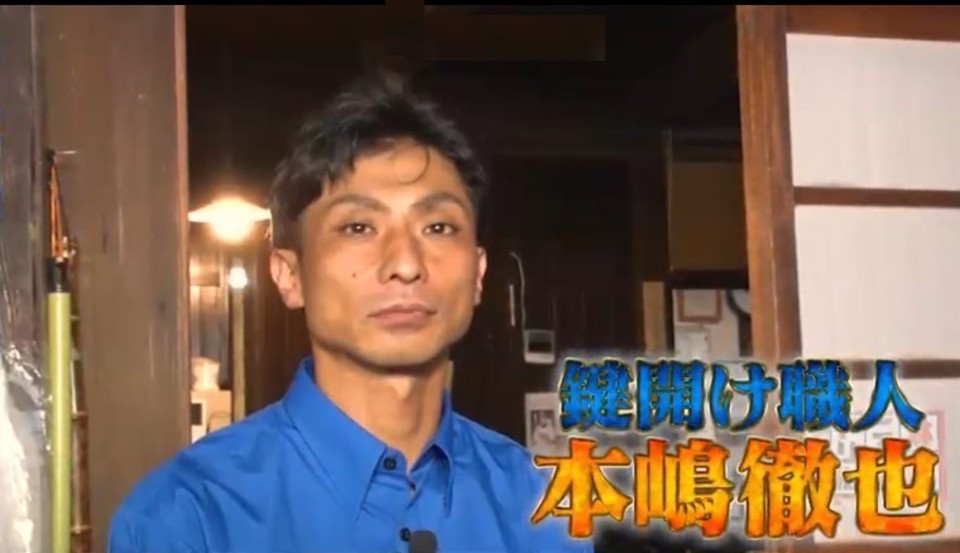

そこへ現れたのが「神の手を持つ男」と言われる本嶋徹也さん。指先の感覚だけで鍵内部の形状がわかり、これまで1000個以上の鍵を解錠してきた天才鍵師だ。本嶋さんはチェックするなり、「フルオーダーで作っている、かなり高価な竹内金庫」と分析した。

竹内金庫とは、明治2年に創業した国内最古の金庫製造会社で、当時は大量生産が難しくすべてフルオーダーで作られていたため、鍵を開けるのが困難だという。あばれる君らが「レベル10をMAXだとすると?」と尋ねると、本嶋さんは「10です」と神妙な表情を浮かべた。

通常、この時代の金庫はダイヤルの中に3枚の羽根があり、それが合わさることで解錠できる仕組みなのだが、この金庫は羽根が1枚多く、そのことにより3枚だと3万6000通りだった組み合わせが、4枚だと118万通りにまで増えてしまう。

本嶋さんは「全部やるわけにはいかないので、手探りで感触を掴みながらやっていく」と金庫に向かった。

装飾プレートの下に隠されていた鍵穴

さらに、装飾プレートの下に隠し鍵の穴を発見。可兒家では鍵を紛失しており、ダイヤル錠を開けてみないことには隠し鍵の解錠は不能だという。第1関門「118万通りのサビたダイヤル錠」、第2関門「隠し鍵の解錠」――本嶋さんに2つの難題が課せられた。

作業開始から30分が経過し、本嶋さんは1枚目の羽根の位置をほぼ探り当てた様子。7時間が経過し、2つ目の手ごたえをキャッチ。すぐさま3枚目に取り掛かるも、作業開始から11時間が経過。本嶋さんの体力は限界に近づき、翌日再挑戦することに。

2日目、本嶋さんは自らの希望でロケ開始2時間前から作業をスタート。そして3時間後、3枚目を導き出し、一気にペースアップ。前日の作業開始から、なんと27時間が経っていた。そして、女将がハンドルに手をかけるも扉は開かず。やはり隠し鍵も施錠されていた。

本嶋さんは休むことなく、第2関門の隠し鍵へ。鍵穴用のカメラを差し込んでスコープを覗くと、それは「ひょっとこ錠」と呼ばれる江戸時代に考案されたもので、現在の日本では使われていない古い構造と解説。鍵と鍵穴が複雑な構造になっているため、鍵がない場合はピッキングでの解錠はほぼ不可能。形状に合った鍵を作るか、壊すしかない難攻不落な鍵であることが判明した。

ピッキングに挑む本嶋さんだったが、かなり古いものゆえ内部が破損しており、断念。そして、最後の手段としてドリルで鍵穴内部を壊し、かんぬきを落とすことに。しかし、本嶋さんが持参したドリルでは歯がまったく立たない。そこへ町内の電気屋さんが強力ドリルを持って応援に駆け付けてくれたが、刃が次々と折れてしまう。

そこでタイムアップを迎え、解錠はさらに翌日へと持ち越されることになった。

金庫に大きな穴をあける前に、女将と12代目当主・可兒愛一郎さんは記念撮影

耐火用の砂が一気に流れ出す

3日目――本嶋さんは、鍵穴のまわりに大きな穴を開け、ノミで直接かんぬきを叩き落とす方法をとることを決断した。

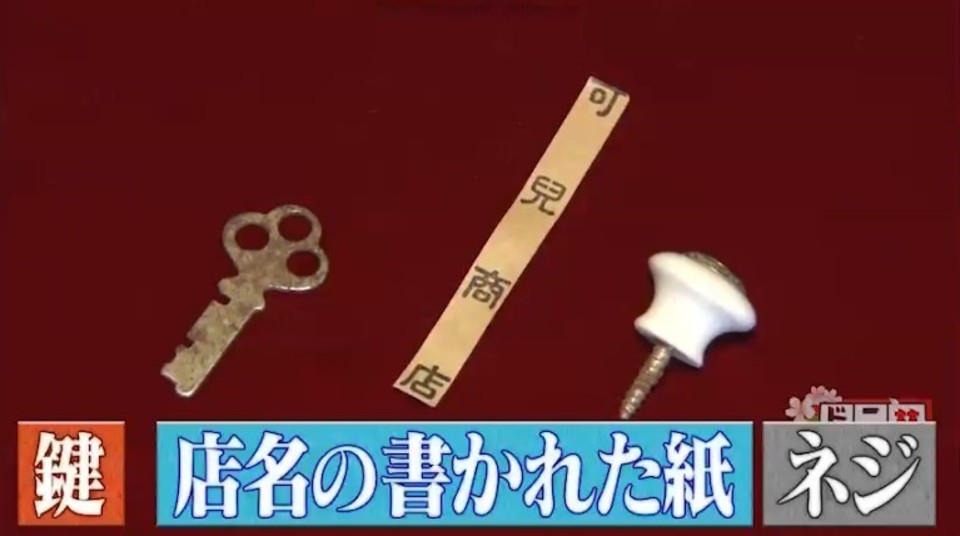

特殊工具で扉の一部を切断すると、鍵穴から耐火用の砂が一気に流出。街の人たちに見守られながら扉を開くと、引き出しから現れたのは商店名が書かれた小さな紙と鍵、ネジの3点。

女将は「嬉しいような寂しいような」と複雑な心境を漏らしたが、12代目は「すっきりしました。開けるまでの苦労に価値がある」と満足げな表情を浮かべた。

本嶋さんが「鍵師人生でナンバーワン」と語った、延べ50時間にもおよぶ「100年間、開かずの金庫vs神の手を持つ天才鍵師の戦い」は、こうして幕を閉じた。

100年開かずの金庫がついに…

ほか、「なぜ、かまぼこは板の上にのっている?」「シューマイからグリーンピースが消滅したナゾ」「丸亀製麺 客数V字回復のナゾ」「回転寿司の醤油用小皿が消滅したナゾ」「しゃぶしゃぶ鍋の中央に筒があるナゾ」など、“食にまつわるナゾ”が紹介された。

番組概要

- 『林修のニッポンドリルSP 100年開かずの金庫VS天才鍵師!激闘50時間』

- <放送>

- 9月4日(水)19時~21時

- <出演>

-

【MC】

林 修

【副担任】

ノブ(千鳥)

【学級委員長】

風間俊介

【パネラー】

井森美幸

川田裕美

モーリー・ロバートソン

厚切りジェイソン

川島 明(麒麟)

【VTR出演】

あばれる君

れきしクン

夏菜

西山茉希

掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。