Muscat~フジテレビの番組情報

2019.07.02更新

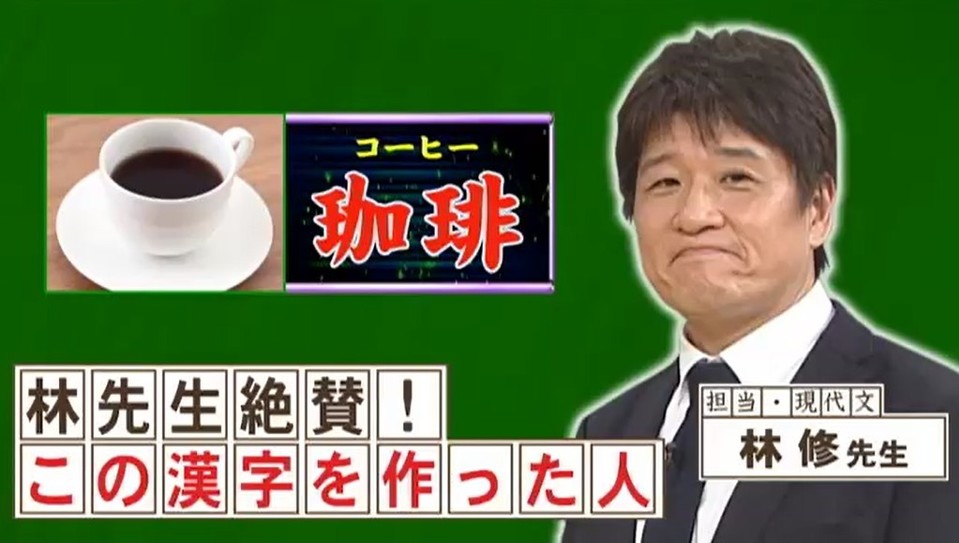

コーヒーに「珈琲」という漢字をあてたのは…林修が傾倒するスターだった!

7月1日(月)『ネプリーグ』

深田恭子率いる<木10劇場『ルパンの娘』チーム>と、霜降り明星&“筋肉体操”の村雨辰剛らが対戦した7月1日放送の『ネプリーグ』。

今回、現代文担当の林修先生と地理担当の村瀬哲史先生が教えてくれた「誰かに話したくなるウンチク」は?

「珈琲」の漢字の由来になったのは、かんざしの飾り?

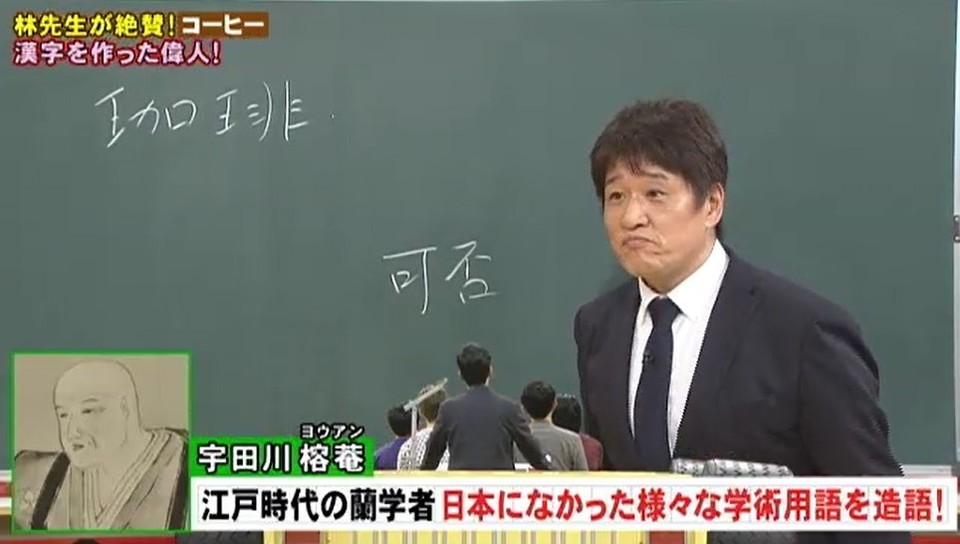

幕末には日本に伝わってきていた「コーヒー」に「珈琲」という漢字をあてたのは誰なのか、教えてくれたのは林先生。「珈琲」の字に決まる前は、「可否」など、「コーヒー」の音を持つ様々な字の組み合わせが試されたという。

そんな中、「珈琲」の字を提案したのが、蘭学者の宇田川榕菴(ようあん)。林先生が「いつかどこかで紹介したかった」と熱く語る、幕末のスーパースターだ。

日本で初めて近代化学の書を出版した宇田川榕菴。彼は当時日本に言葉も概念も存在していなかった「炭素」「水素」「細胞」「法則」など、化学にまつわる多くの日本語を作り出した人物だ。

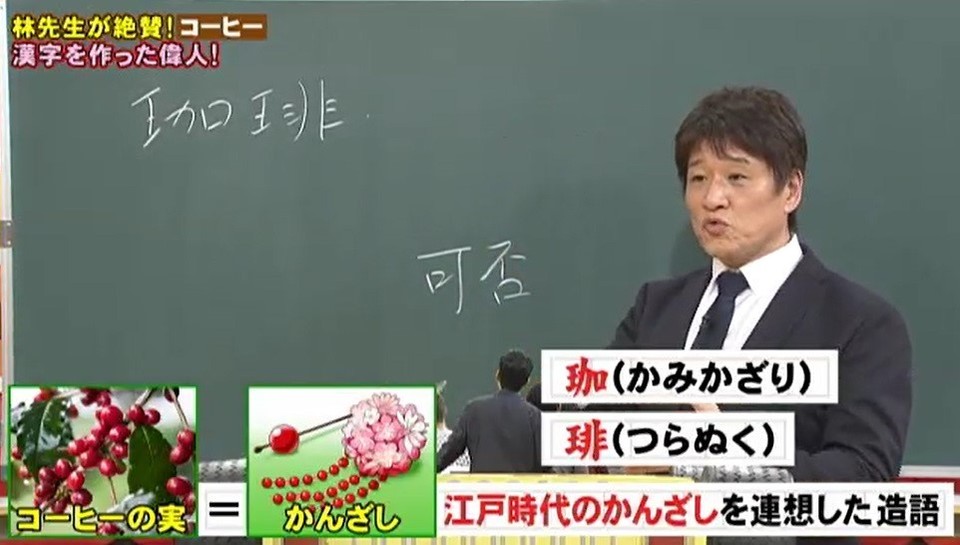

では宇田川榕菴が作り出した「珈琲」の漢字には、どういう意味があるのだろうか?「珈」は訓読みすると「かみかざり」、「琲」は「つらぬく」と読む。

宇田川はコーヒーの赤い実を見て、かんざしについている赤い飾りを連想。この2文字を音読みすれば「コーヒー」と読めることから、この字をあてようと思いついたのだという。

「残りの生涯を宇田川榕菴の業績を広めることに使う!」と熱が入る林先生

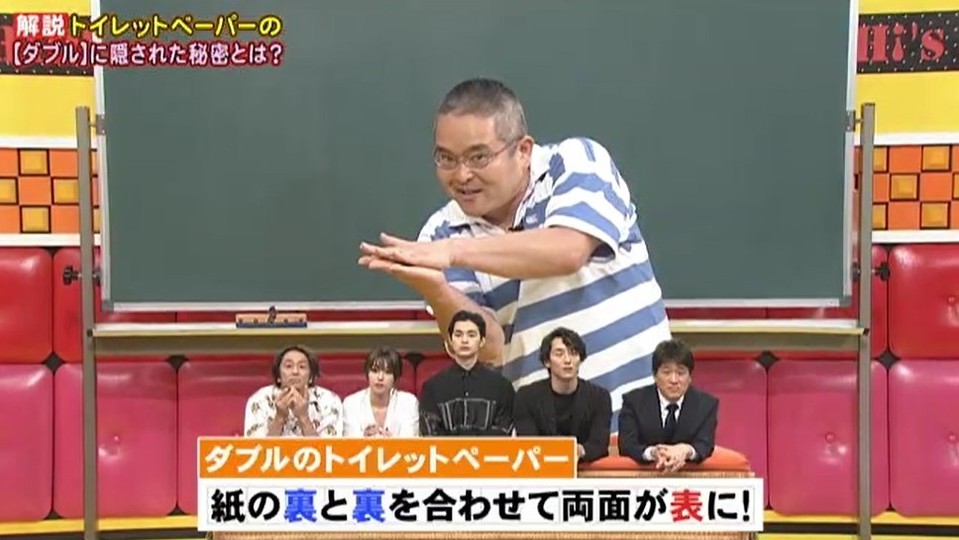

ダブルのトイレットペーパーの肌触りがいいのは、両面とも“表”だから!

深田恭子が「どちらかといえば、ダブルで」とトイレットペーパーの好みを告白した「パーセントバルーン」で、この問題について解説してくれたのは村瀬先生。ダブルのトイレットペーパーのほうが肌触りがよく感じるのは、なぜなのか?

紙を作る時には、水で溶いたパルプを網に乗せて乾かすため、どうしても網にくっついてザラザラとした“裏”の面ができてしまう。

しかしダブルのトイレットペーパーは、紙の裏と裏を合わせて両面に“表”が来るように重ねているので、どちらの面を使ってもサラサラの肌触りに。しかも2枚重ねることで紙の間に空気が入り、さらに使い心地が上がるのだそうだ。

番組概要

- 『ネプリーグ』

- <放送>

- 7月1日(月)19時~20時

- <出演者>

-

【木曜劇場「ルパンの娘」チーム】

堀内 健

深田恭子

瀬戸康史

大貫勇輔

林 修

【ネプチューンチーム】

名倉 潤

せいや

粗 品

村雨辰剛

原田泰造

掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。