Muscat~フジテレビの番組情報

2019.06.11更新

若者に大人気のタピオカ!同じ原料から作られる身近な文房具とは?

6月10日(月)『ネプリーグ』

若者を中心に大ブームのタピオカ

林修と彼が認める現役東大生らが参戦した“東大チーム”と、早稲田大学卒業の馬場典子ら名門大学出身者が集まった“名門大チーム”が熱き戦いを繰り広げた、今週のネプリーグ。

現代文担当の林修先生&地理担当の村瀬哲史先生が教えてくれた、今週の「誰かに話したくなるウンチク」は?

タピオカと文房具の“糊”の原料は同じ!?

モチモチとした食感と多彩な味で若者を中心に大ブームのタピオカ。番組では、タピオカの原料は「米かイモか」という二択クイズが出題された。

タピオカの原料は、キャッサバという中南米などの熱帯地方で生産されているイモ。地理の村瀬先生によると、キャッサバはタピオカ以外にも様々な用途で使われているという。

キャッサバを原料とした製品の中でメジャーなのが、工作に欠かせない文房具の“糊”だそう。とはいえ、もちろん糊からタピオカを作ることはできないので、悪しからず!

原料は一緒でも糊は食べられません!

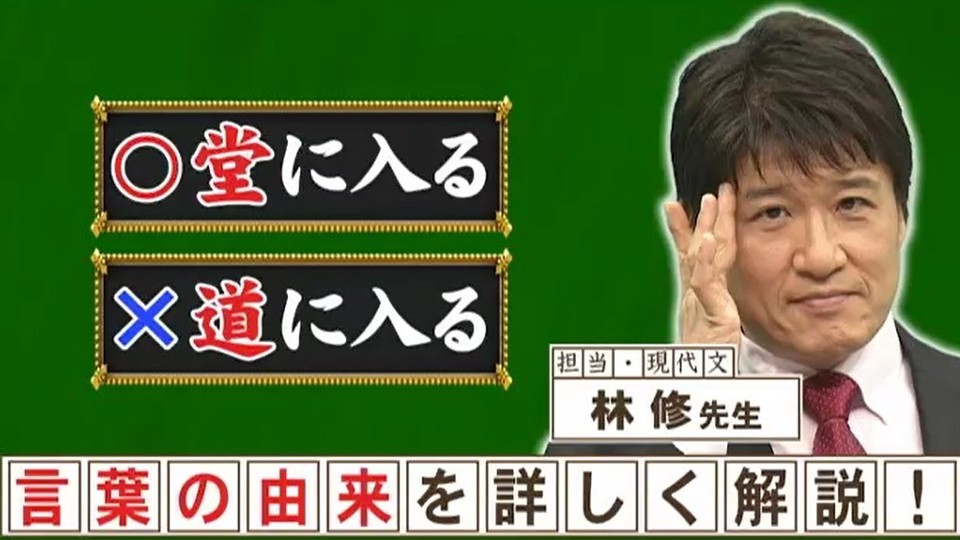

おまけ問題!「堂に入る」はなぜ「道に入る」と書かないの?

上智大卒のフリーアナウンサー・森山るりも間違ってしまった「どうにいる」の漢字。“学問や技芸が熟達した=その道を極めた様子”を表す言葉だが、なぜ「道に入る」ではなく「堂に入る」と書くのか?

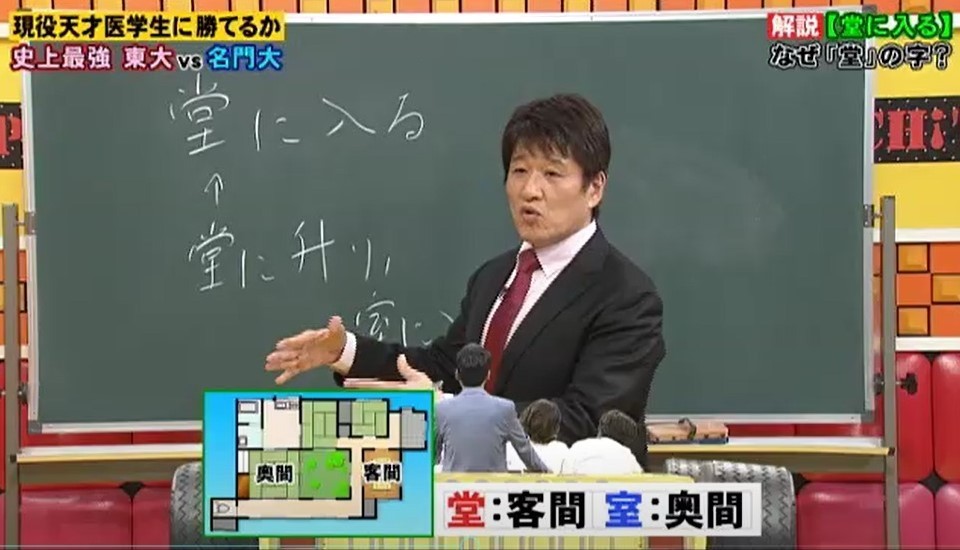

林先生によると、「堂に入る」の言葉の由来は「堂に升(のぼ)りて、室に入らず」。

「堂」とは建物の手前にある客間を、「室」は奥の部屋を指すことから、学問や技芸の入り口に入って少しずつ上達しつつあるものの、まだ深奥には達していない状態を指す言葉だった。

「室に入らず」のレベルから進化して、道を極めた状態を表すのが「堂に升り室に入る」という表現。それを省略して「堂に入る」という言葉が“熟達した”という意味で使われるようになったそうだ。

番組概要

- 『ネプリーグ』

- <放送>

- 6月10日(月)19時~20時

- <出演>

-

【名門大チーム】

名倉 潤

馬場典子

田中卓志

森山るり

堀内 健

【東大チーム】

原田泰造

林 修

水上 颯

河野玄斗

石川和男

掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。