2016年8月14日(日)放送

- 「“空襲”風化させず…語り部の矜持 “市民が犠牲に”後世へ」

-

浅草の夜を彩る隅田川の灯籠流し。

東京大空襲など隅田川で亡くなった多くの人々を悼むために昭和21年から始まった。

しかし、時の経過とともに供養の意味合いにも少しずつ変化し、先祖やペットの供養、平和を祈る人も訪れているという。

1945年3月10日―。

真夜中の東京に、突如アメリカ軍のB−29爆撃機の大群が現れ、大量の焼夷弾を投下。

たった1日で約10万人の尊い命が失われたと言われる東京大空襲。

この隅田川周辺の下町も焼け野原となった。

あの悲劇を風化させまいと、戦後71年経った今年、語り部となった小林暢夫さん86歳。

1945年1月、東京・文京区の根津神社に焼夷弾が直撃、根津一帯に燃え広がり、その消火活動を行ったという。

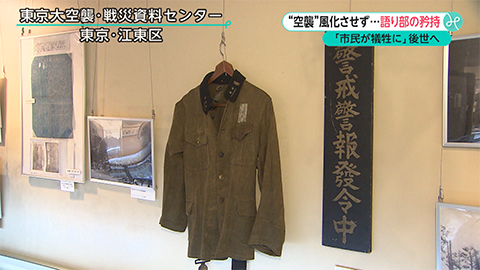

空襲によって焼かれた当時の根津神社の写真が展示されている江東区にある東京大空襲・戦災資料センター。

小林さんはここで体験談を伝えている。

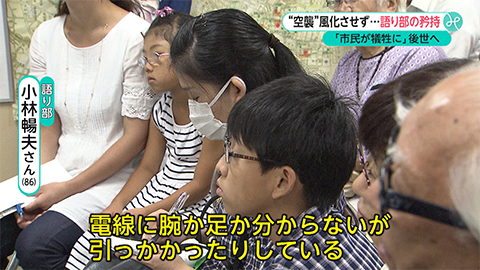

終戦記念日を前に行われた講演会には、夏休みとあって親子での参加者が多く集まり、最後まで熱心に耳を傾けていた。

「爆弾の場合、人はバラバラに吹っ飛ぶ。

腕か足か分からないが、電線に引っかかっているのが何カ所もあった。

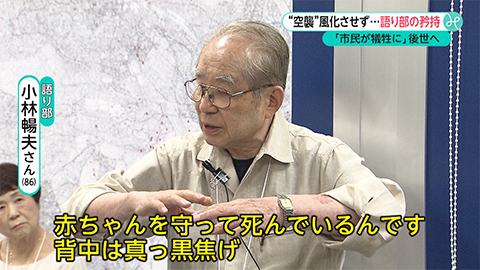

忘れられないで印象に残っているのは、お母さんの死体。

赤ちゃんを守って死んでいる、背中は真っ黒焦げ…」

親子で講演会に参加した母親は、

「お母さんが赤ちゃんを抱えて亡くなっていた、すごく涙が出そうになった」

施設を訪れていた男子中学生も

「(戦争は)非常に怖いこと、これからもやってはいけない事だと」

とそれぞれの思いを話した。

戦争の生き証人が高齢化で減り続ける中、語り部として若者たちに伝えたいことについて小林暢夫さんは、

「若者に、戦争が、いかに悲惨なものか。

兵隊同士の戦いではなく、一般市民が犠牲になったのだから、もっとわかるように話しをしていかないと」

と語った。