2016年2月27日(土)放送

- 「事故から5年 福島第一原発の現状は…」

-

東日本大震災そして東京電力福島第一原発事故からまもなく5年―。

廃炉に向けた作業が進められている福島第一原発の現状について、フジテレビ・原発担当加藤崇記者が解説する。

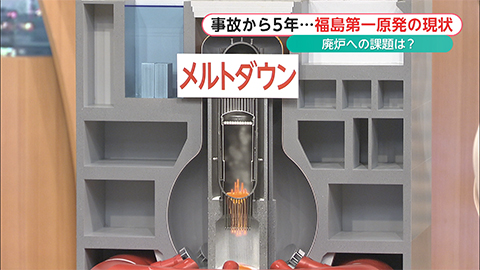

原子炉建屋内の核燃料は通常、格納容器に収まっている。

しかし、2011年の原発事故で、炉心溶融=メルトダウンで核燃料が溶け落ち、内部は高い放射線量で、作業員が入ることができない。

廃炉作業の大きな課題は、溶け落ちた核燃料の取り出しで、2016年度からようやく遠隔操作によるロボットの調査が始まる予定。

廃炉まで、30年とも40年とも言われているが、この調査の結果によっては、廃炉作業の期間が延長する可能性も指摘されている。

そして、もう一つ気になるのが、『増え続ける汚染水』。

現在も、山側から原子炉建屋の方へ地下水が流れ込んでいて、1日150トンの汚染水が増え続けている。

福島第一原発の敷地内には、汚染水を貯めたタンクが909基あり、その量は78万トンになっている。

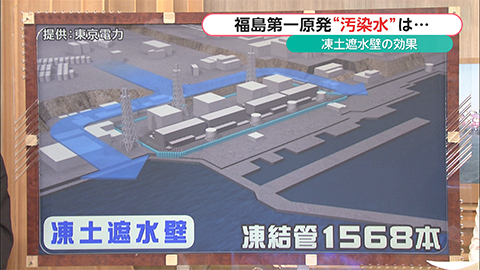

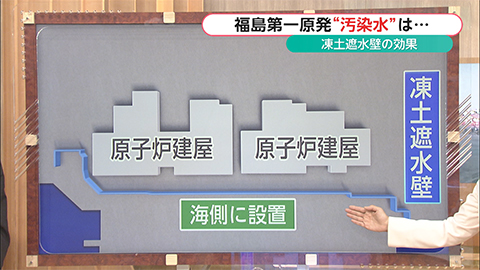

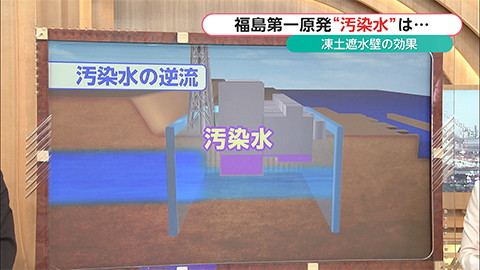

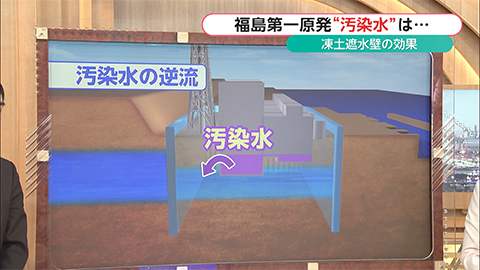

増え続ける汚染水対策として、今、効果が期待されているのが“凍土遮水壁”。

その役割は、原子炉建屋の周囲の地面に氷の壁を作り、地下水をせき止めようとするもの。

原子炉建屋の周りには、凍結管1568本が埋められていて、まずは海側の凍土遮水壁を凍結させる。

問題がなければ、山側も部分的に凍結するという慎重な作業を検討している。

当初、凍土遮水壁の凍結は2015年3月に始める予定だったが、『汚染水の逆流』の懸念があった。

建屋に流れる地下水を一度に全てをせき止めると、水位が急激に下がり、建屋の中の高濃度の汚染水が外に漏れ出す恐れがあるという。

東京電力の計画通りに進めば、凍土遮水壁は1日150トン流れ込んでいた汚染水を50トンに減らす効果があるいう。

しかし、タンクを作り続けることに変わりはない。

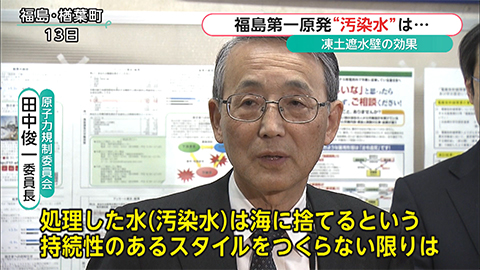

そこで原子力規制委員会・田中俊一委員長は、

「処理した水は海に捨てるという持続性のあるスタイルを作っていかない限りは、廃止措置は進まない」

と話している。

汚染水を薄めて国際基準に合致するものにして海に流さなければ、いずれ廃炉作業が行き詰まるという趣旨だ。

海への排出は、風評被害などの懸念もあり、漁業関係者の理解を得ることが必要だが、先日、東京電力では、メルトダウンを判断できるマニュアルが社内で共有されていなかった問題が発覚し、さらに地元との信頼関係が失われているような状況。

原発事故からまもなく5年の節目だが、廃炉作業に向けては、依然多くの課題が残され厳しい闘いが続くことになりそうだ。