2015年8月15日(土)放送

- 「日本で最後の空襲の傷痕」

-

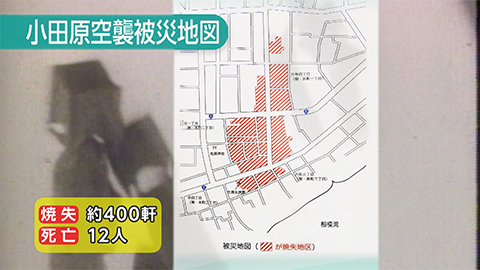

小田原空襲−。

第二次世界大戦末期、神奈川県小田原市内に空襲が相次いだ。

終戦の2日前、1945年8月13日、アメリカ軍は市内にある蓮上院へ爆弾を投下。

隣接する新玉国民学校への空襲で3人の教職員が亡くなった。

蓮上院には、今でも、当時の爆弾の跡が残されている。

さらに、この空襲から2日後−

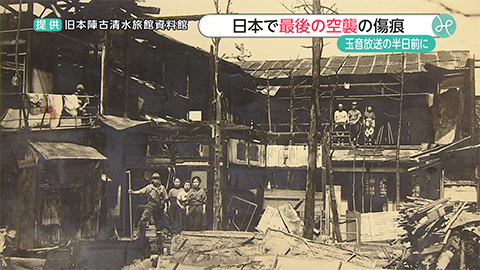

8月15日未明、アメリカ軍のB−29爆撃機1機が襲来。

小田原市浜町周辺に焼夷弾を投下し、約400軒が焼失、12人が死亡した。

終戦を告げる玉音放送が流れる半日前の日本最後の空襲だった。

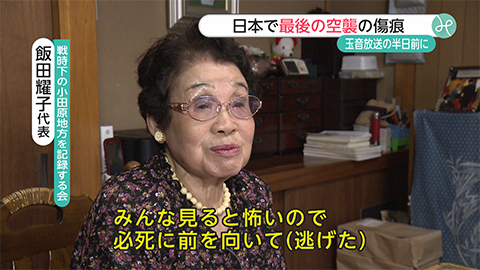

この空襲を体験した飯田燿子さんは

「花火が散った後みたいで、母が“空爆だよ”と。

そのうちに煙や炎が追いかけるようにやって来て、見ると怖いので必死に前を向いて逃げた」

と語った。

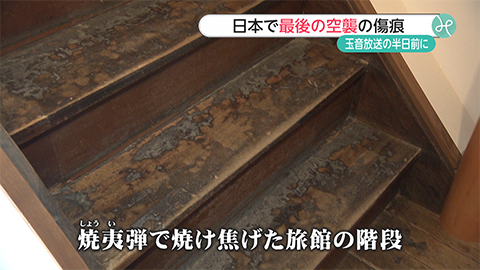

焼夷弾の被害を受けた古清水旅館跡地。

現在は資料館として、焼夷弾で焼け焦げた旅館の階段の一部などを展示している。

しかし、アメリカ軍の資料には、日本最後の空襲の記録は残されていないという。

なぜ―。

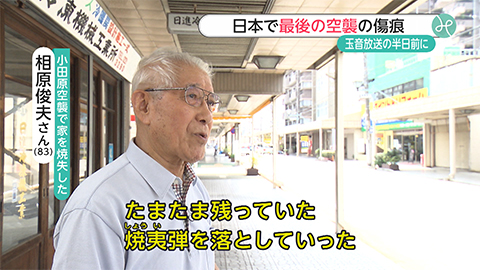

「そのころに伊勢崎市と熊谷市を空襲した大編隊(B−29)の中の1機がたまたま残っていた焼夷弾を落としていった」

と話すのは、この空襲で家を消失した相原俊夫さん。

埼玉県熊谷市などを攻撃したB−29が余った焼夷弾を、たまたま小田原に投棄したためアメリカ軍の記録に残っていないとみられている。

「あと1日あるいは半日でもいい。

玉音放送が早く流されていて戦争が終わっていたら、私の家も焼かれずに済んだだろう。

火の海の中を逃げ惑わずに済んだのに」

と相原さんは語った。

小田原空襲を語り継ぐ活動を行う“戦時下の小田原地方を記録する会”の井上弘さんは、

「戦争を行っている国の一般の人は、総力戦の中でいつでも被害を受けてしまう。

そういう典型の一つとして“小田原空襲”も位置づけられる。

戦争を起こしてはいけないし、起こすべきではないと強く感じている」

と話した。