知っておきたい「ママと子供の防災」

あなたはどれだけ準備していますか?

もしも今この瞬間に大地震が起きたら…あなたはどこへ避難しますか?特に小さなお子さんがいらっしゃるお家の場合、家族はどこに集合しますか?

いつやってくるか分からない災害への備えはしっかりしておきたいもの。「ママと子供の防災」について、防災片付け・整理収納アドバイザー 澁川真希さんに聞いてみました。

方法を決めておく“安否確認”

方法を決めておく“安否確認”

東日本大震災を経験した澁川さん。その日、小学生と保育園児のお子さんとはバラバラな状態で避難しました。

「子供たちが今どうしているか、把握することが大事です」

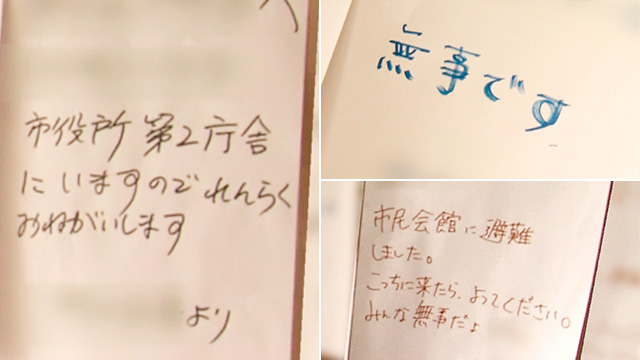

最初に気になることは、やはり家族の安否。お互いの状況を知らせる伝言やメモが頼りになります。玄関の外に貼る、郵便受けに入れておく…その伝え方まで“家族の決め事”にしておくことがいいでしょう。

子供が電話を使える年齢ならば、災害用伝言ダイヤルも有効な手段。利用番号が思い浮かばない、という方は、早速『171』の数字を電話帳に登録してはいかかでしょうか。

「毎月1日と15日は体験利用ができます。親子で試してみてください」

一度使ってみることで、いざという時も迷わず利用できますね。

家の中にも“避難所”を

家の中にも“避難所”を

発災時、子供たちと一緒に家にいた場合はどうでしょうか?

我が家にいるからといって必ず安全というわけではありません。自宅の中にもとっさに避難できる場所を確保しておく──澁川さんは寝室への避難を教えています。

「2段ベッドの下は上よりも安全で、何かあったら下の段に逃げることにしています」

ベッドの上段が、倒れてくる家具や落ちてくる物から頭を守ってくれるのです。

災害時に不足しがちな日用品についてのアイデアも教えてもらえました。

「身近な物で、急場をしのぐオムツを作ることができます」

出てきたのはレジ袋とガーゼ。持ち手の端と両脇を切った袋の上にガーゼを敷きます。赤ちゃんに穿かせて、紐の部分を縛ったら即席おむつの完成です。本当に物がない時には、こうした代替品に助けられます。

“避難経路”を歩いてみる

“避難経路”を歩いてみる

家族で防災の意識を共有したら、一度行動してみましょう。

「避難する心構えで、非常持ち出しバッグを持ってその場に行ってみます」

自治体で決められた避難所や避難場所がどこにあるのか、途中の道に危険がないか、歩いて確認することも重要です。