- 2015年9月30日(水)

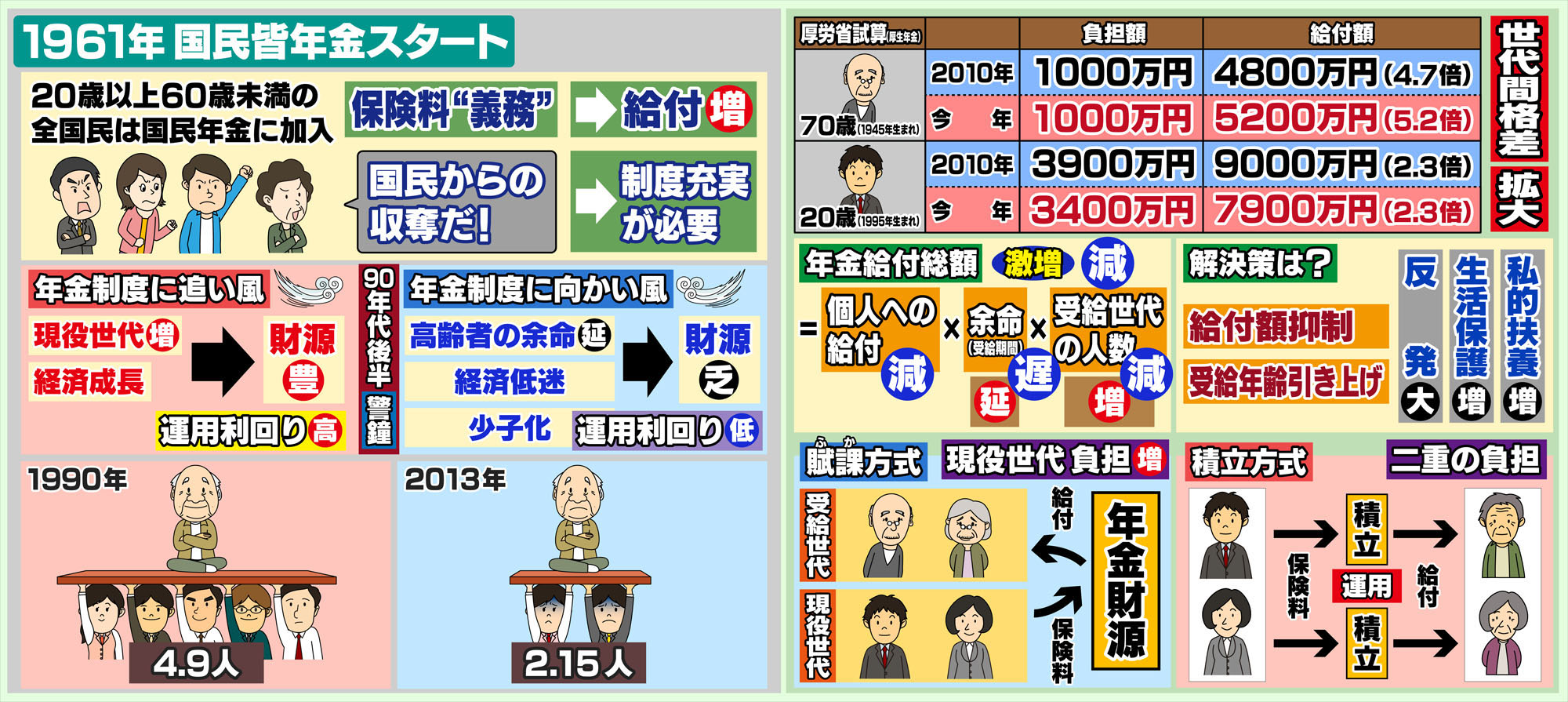

- 年金の世代間格差が拡大 なぜ? 解決策は?

厚生労働省が今週発表した公的年金の試算では、納めた年金の保険料と給付額について、年金受給世代と現役世代の格差が、5年前よりも拡大していることが明らかになりました。

現役世代から挙がる「年金格差」への不公平感の声は、少なくありません。

きょうは、年金システムの問題点と解決策を、神奈川大学の江口隆裕法学部教授とともに【ふかぼり】ました。

複雑で分かりづらい年金制度について、江口氏は安心した老後を国民全員が迎えられるために、受給世代と現役世代のバランスをいかに取るかが必要だと指摘しました。

出演者:年金の賢人 江口隆裕(神奈川大学 法学部教授)

コメンテーター:江上 剛、犬山紙子

- 2015年9月29日(火)

- どうなる“北方領土” プーチン大統領の狙いは?

アメリカ・ニューヨークでおよそ10か月ぶりに行われた日露首脳会談。

安倍首相とロシアのプーチン大統領は、北方領土問題について双方が受け入れ可能な解決策を作成するため、交渉の前進をはかることで合意しました。

はたして日本の悲願である北方領土返還が実現できるのかを、東海大学 海洋学部の山田吉彦(やまだ よしひこ)教授とともに【ふかぼり】ました。

経済不振のうえ、シリア情勢などによって国際的に孤立しているロシアにとって、北方領土問題は“重要な交渉カード”であると山田さんは指摘。

国際情勢が大きく動いている今が、北方領土返還のチャンスだと言及しました。

ゲスト:山田吉彦(東海大学 海洋学部 教授)

出演者:ロバート キャンベル、吉川美代子

- 2015年9月28日(月)

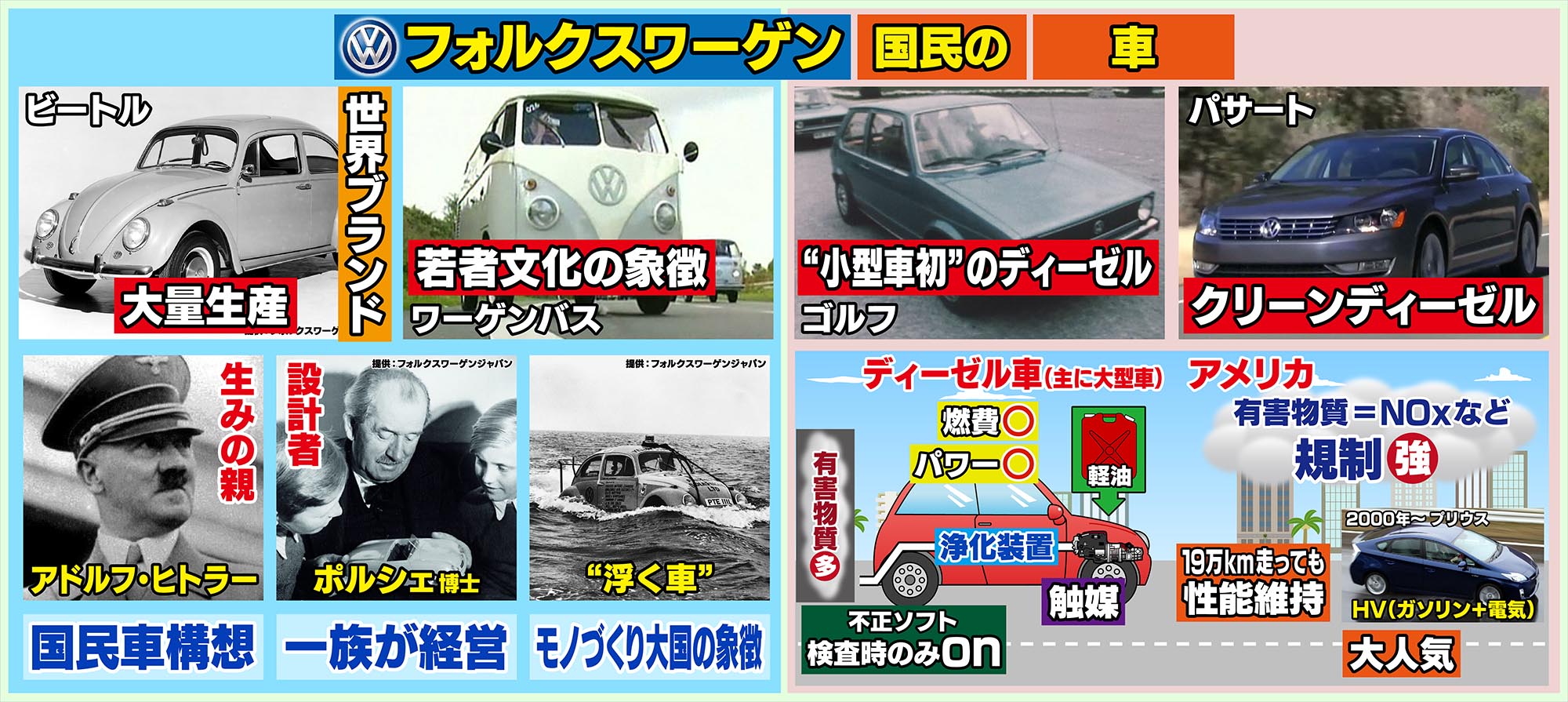

- “世界一”のフォルクスワーゲン スキャンダルの本当の理由

アメリカの排気ガス規制を逃れるため、不正を行っていたドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲン。世界トップクラスの企業がなぜ、スキャンダルを起こしてしまったのでしょうか?

この問題を自動車評論家の国沢光宏さんと共に【ふかぼり】ました。

国沢さんは、その背景には世界で最も厳しいアメリカの規制と激しいエコカー競争があると指摘しました。

ゲスト:国沢光宏(自動車評論家)

出演者:ロバート キャンベル、久保田るり子

- 2015年9月25日(金)

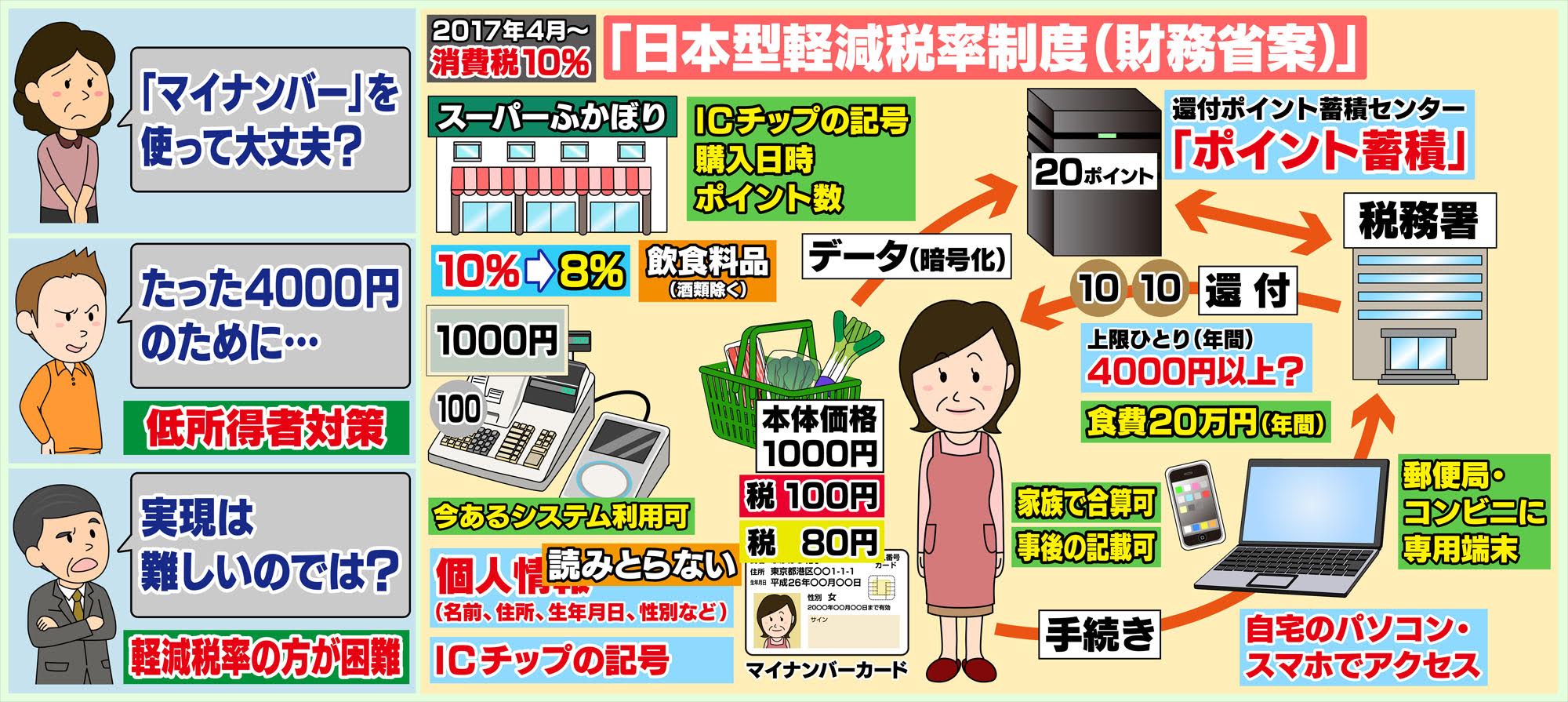

- 日本型軽減税率 そんなにダメな制度?

再来年4月に消費税が10パーセントに増税される際に、“軽減税率”を導入することが検討されている中、財務省が「日本型軽減税率」という新たな案を示しました。

しかし、これには反対の声が上がっています。本当にこの財務省案はダメなのでしょうか?

財務省で税制の設計に携わってきた中央大学大学院教授の森信茂樹(もりのぶ しげき)さんとともに【ふかぼり】ました。

森信さんは、反対の声が強い財務省案について、これまで導入を検討していた軽減税率に比べると、税収面や運用面では財務省案の方が現実的だと指摘しました。

出演者:江上剛、中野信子、中村竜太郎

- 2015年9月24日(木)

- 北朝鮮がミサイル発射を準備 その狙いは…

先週、成立した安全保障関連法。その審議の裏で気になる動きが…

今月14日、北朝鮮は事実上のミサイル発射を示唆しました。

北朝鮮の狙いは何なのか、フジテレビの能勢信之(のせ のぶゆき)解説委員、朝鮮半島情勢のスペシャリスト、産経新聞編集委員の久保田るり子氏とともに【ふかぼり】ました。

能勢氏は2012年のミサイル発射と比較して、大型化や射程アップなどの性能向上の可能性を指摘。

さらに久保田氏は北朝鮮の厳しい国内情勢から、ミサイル発射を成功させて自らのカリスマ性を高めたい金正恩第1書記の狙いがあると指摘しました。

ゲスト:久保田るり子(産経新聞 解説委員)

出演者:江上剛、中村竜太郎、能勢伸之

- 2015年9月16日(水)

- ついにヤマ場を迎えた「安保関連法案」

参議院での審議も、きょうで100時間を超え、あすにも本会議で採決の見通しです。その審議ではどんなことが話し合われたのかを検証しました。

自民党の安保調査会副会長を務める武見敬三(たけみけいぞう)参院議員と、政治アナリストの伊藤惇夫(あつお)氏とともに【ふかぼり】ました。

ゲスト:武見敬三(自民党 参議院議員 安保調査会副会長)、伊藤惇夫(政治アナリスト)

出演者:江上剛、犬山紙子、永島昭浩

参議院の審議では、政府は国民への丁寧な説明をめざしたものの、首相補佐官の失言の追及や安倍首相の方針転換ともとれる発言がありました。こうしたこともあり、なかなか国民の理解は深まりません。

一方、武見議員は、安保法案に関しては十分に議論が尽くされていて、法案成立の機は熟したと主張しました。

- 2015年9月15日(火)

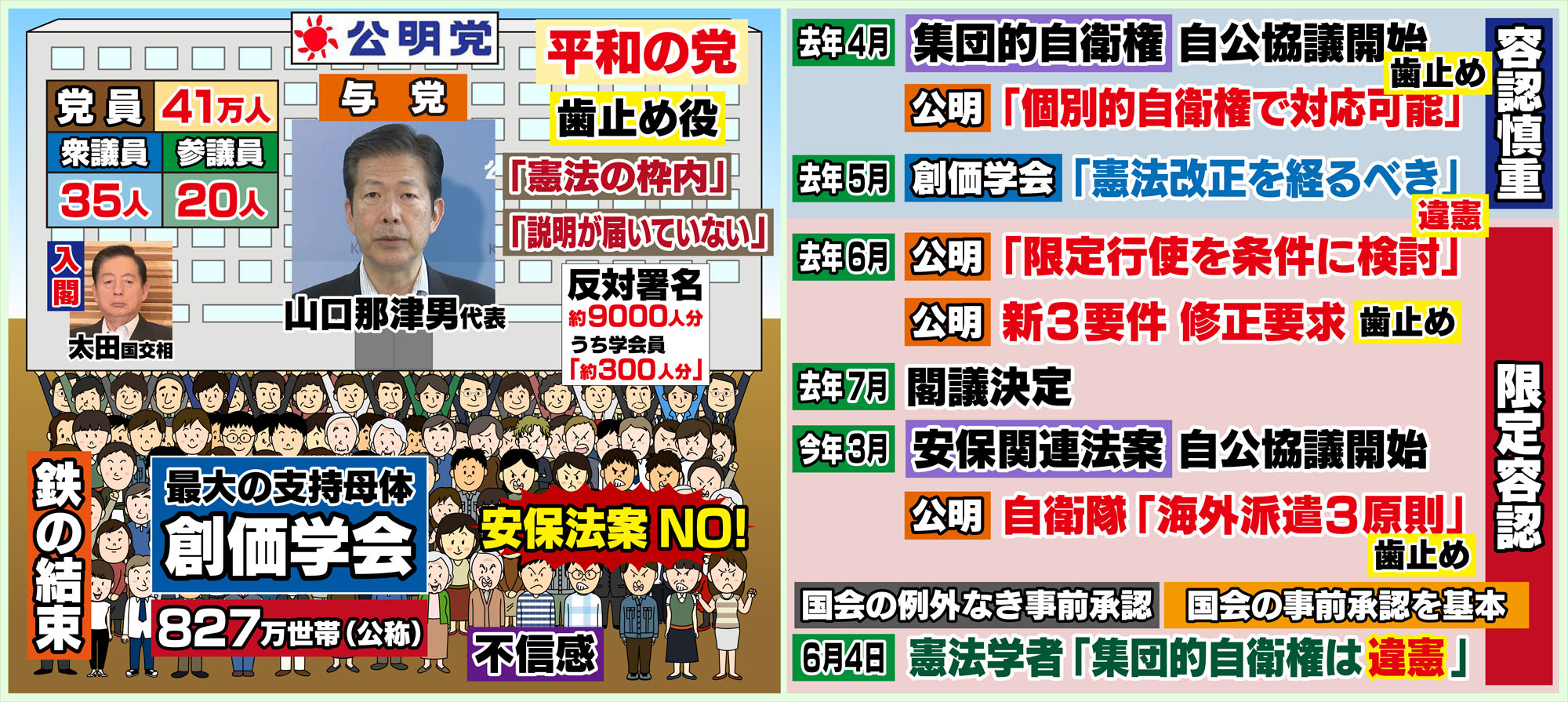

- 安保法案で揺れる足元 公明党に何が起きている?

安保法案で揺れる足元 公明党に何が起きている?

今週中にも採決されるとみられており、ヤマ場を迎える「安保関連法案」

自民党とともに採決へと歩みを進める与党公明党ですが、“鉄の結束”を持つといわれる公明党の支持母体、創価学会からも反対の声があがる事態になっています。

いったい今公明党に何が起こっているのでしょうか?

時事通信社の田崎史郎氏と、その公明党に安保法案の白紙撤回を求める署名を提出した、創価学会員の天野達志氏とともに【ふかぼり】ました。

「公明党は、今回の安保法案は憲法の枠内であると主張しており、創価学会員からも反対の声があがっていることについては、法案についての説明が届いていないことが原因であると説明しています。

一方、天野氏は法案の中身を理解したうえで、それでも反対であり、自民党に対する「歯止め」としての役割を果たしてきた公明党が変わってしまったのだと主張しています。」

- 2015年9月9日(水)

- SEALDs中心メンバー緊急生出演!安保法案成立は是か非か

来週にも参議院で採決、成立する見通しの安保関連法案。

各社の世論調査では今国会での成立について反対が上回る中で、安保法案の成立の是非を時事通信社の田崎史郎氏、そして法案反対のデモを行っているSEALDs奥田愛基氏とともに【ふかぼり】ました。

- 2015年9月8日(火)

- 軽減税率めぐり新案 消費税どうなる?

2017年4月に8%から10%に増税されることが決定している消費税。

その負担軽減策として、自民・公明両党は食料品など生活必需品の税率を低くする軽減税率を検討していましたが、難航してきました。

そして、ここにきて財務省がマイナンバーカードを利用して食料品などへの増税分に関してはあとで還付するという新たな案を打ち出しました。

はたしてどちらの対策が良いのか、それぞれの仕組みと懸念について【ふかぼり】ました。

- 2015年9月7日(月)

- ヨーロッパ難民問題

ヨーロッパに多数の難民が流れ込む中、シリアから逃れてギリシャに渡る際に、船が転覆し犠牲となった3歳の男の子の映像が世界に衝撃を与えました。

しかし、これと同様の悲劇は他でも起こっています。

なぜ、これだけの危険を冒してまで人々はヨーロッパに向かうのか、きょうは国連の機関で難民の救済に携わった、東洋英和女子学院大学の滝澤三郎教授とともに【#ふかぼり】ました。

今回の難民の多くは中東・シリアから逃げ出してきた人々です。

シリアでは2011年から続く内戦と近年の過激派組織「イスラム国」の台頭により紛争が拡大し、「紛争難民」が急激に増加しました。

さらに周辺のトルコやヨルダンなどは、すでに難民を多数受け入れているため、人々はヨーロッパに向かうことに…

ヨーロッパへ向かうには、トルコからギリシャに渡り北上する「バルカンルート」を通るのですが、その際に、ヨーロッパへの玄関口となるのがハンガリーです。そのためハンガリーには大勢の難民が集中することになるのです。

多くの難民たちの最終的な目的地は受け入れに積極的なドイツ。

ドイツでは他国と比べて高い確率で難民に認定され、手厚い保護を受けることができます。

その背景には、かつてユダヤ人の迫害で多数の難民を生み出した歴史への反省と少子高齢化による労働者不足がありました。

しかし、ドイツ国内でも難民受け入れについて「反対」の声もあがっています。

さらにEU各国でも難民の受け入れに対する姿勢が違うため受け入れ人数にも大きな差が出ており、足並みがそろっていない状態です。

それぞれの国の事情や考え方により、なかなかすすまない難民の受け入れ…

国際社会のなかで今後、難民問題とどう向き合っていくのか、ひとりひとりが考えなければいけないのかもしれません。

- 2015年9月4日(金)

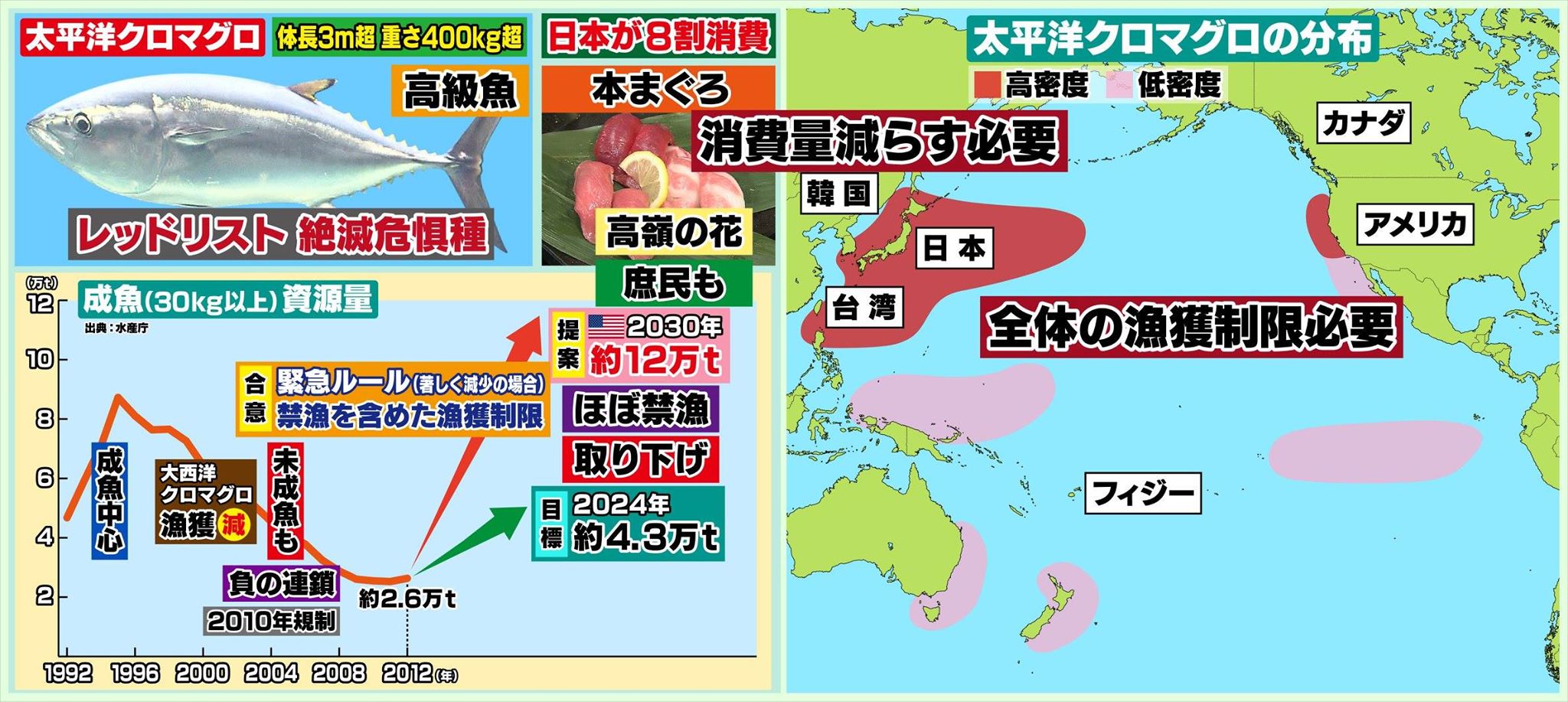

- 太平洋クロマグロ減少

高級魚の「本まぐろ」として知られている太平洋クロマグロの減少が続いています。

去年、ついに絶滅危惧種に指定されました。将来、クロマグロは食べられなくなってしまうのでしょうか?

きょうは、 “賢人” 東京海洋大学大学院 教授の末永芳美(すえなが よしみ)さんと

【ふかぼり】ました。

末永さんは、このまま何の手だても打たないと、将来クロマグロが食べられなくなる可能性は十分にあると指摘しています。

太平洋クロマグロの成魚資源量はここ最近では1995年の約8.7万トンをピークに減少が続き、2012年には 約2.6万トンにまで減少しています。

そこで、日本ではこの資源量を2024年までに4.3万トンまで増やす目標を打ち出し、今年から重さ30キロ未満の未成魚の漁獲量を厳しく制限しています。

ところが、アメリカはさらに厳しい措置を求め、2030年までに約12万トンまで資源量を増やそうという提案をしたのです。

アメリカの数値目標、末永さんによると、「禁漁」にしないと達成できないといいます。

世界のクロマグロ、実は日本が世界の消費量の8割を占めています。

日本での消費量が伸びる中、太平洋クロマグロより先に、大西洋クロマグロの資源量が激減。大西洋クロマグロの漁獲量の規制により太平洋クロマグロに力を入れたため、太平洋クロマグロが減少していくといういわゆる「負の連鎖」が起こっていると末永さんは見ています。

それまでは、太平洋クロマグロでは成魚中心の漁でしたが、大西洋クロマグロの減少を受けて、養殖用に小さな未成魚も獲るようになったそうです。

今回の会議で、アメリカの提案は現実的ではないと日本などが反発したため取り下げられ、著しく減少の場合は禁漁を含めた緊急制限という緊急ルールを作成することで合意し、終了しました。しかし、具体的な中身はまだ決まっていません。

このままではクロマグロが食べられなくなる可能性があることは変わっていないのです。

末永さんは、国、漁業者などクロマグロに関わる人たち全体で痛みを分かち合い、漁獲制限を行うことが必要だと語りました。

また、消費者も日本が8割を消費しているという事実をきちんと把握しておくことが大切だということです。

- 2015年9月3日(木)

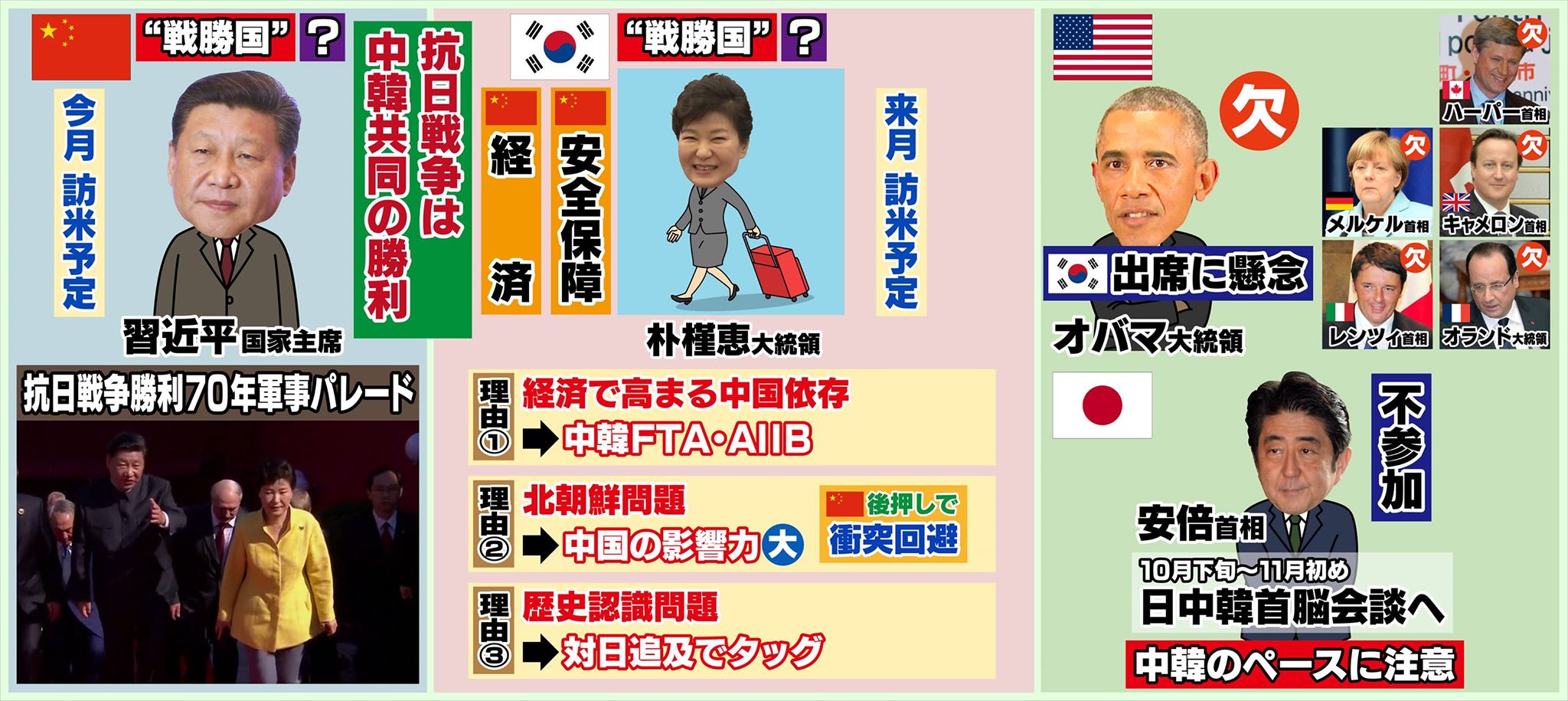

- 抗日戦争勝利70年式典

きょう中国で行われた「抗日戦争勝利70年式典」には、日本、アメリカをはじめ、G7の首脳もすべて欠席しました。

そのような状況で出席した韓国のパククネ大統領。

なぜパククネ大統領は出席したのでしょうか?

そのニュースをきょうは拓殖大学 海外事情研究所の特任教授、武貞秀士(たけさだひでし)さんと【ふかぼり】ました。

武貞さんは、今回のパククネ大統領の出席について、3つの理由をあげました。

1つ目は、「韓国経済で高まる中国依存」です。韓国にとって中国は最大の貿易相手で、中国抜きでは韓国の経済は回らないと指摘しまっした。

2つ目は「北朝鮮問題」。武貞さんは、先月の南北の軍事緊張も北朝鮮に影響力がある中国の協力で衝突を回避できたといいます。経済以外で、安全保障の面でも韓国は中国を頼りたいという思いがあるのだと解説しました。

3つ目は「歴史認識問題」。中国と結束を深め、日本に対して歴史認識の問題を追及したいという考えがあるとのことです。

また、3つの理由以外にもある思いがあったそうです。それが “戦勝国” だというアピールでした。その思いに目を付けた中国は、“甘い誘い” を仕掛けていました。それが韓国が戦勝国だという主張の理由としてあげる、独立運動家が設立した臨時政府の庁舎です。中国はその施設を改修工事し、あす再開館式を行います。その再開館式にはパククネ大統領も出席する予定とのことです。

戦勝国をアピールしたい韓国。そんな中、武貞さんは歴史的に見て、韓国は日本と戦っていない、すなわち勝利していない。だから戦勝国というのは無理があると指摘しました。

最後に、きのうの中国・韓国の首脳会談で決定した日中韓首脳会談について武貞さんは両国による日本への歴史認識問題の追及の可能性もあり、日本は中韓のペースに注意すべきだと語りました。

- 2015年9月2日(水)

- エンブレムの白紙撤回

7月に白紙撤回が決まった新国立競技場に続いて東京オリンピック・エンブレムの白紙撤回がきのう発表されました。

発表会で負担した東京都の金額は最大7000万円。そして都が発注したポスターやのぼりの費用などは4600万円にのぼります。さらにCMやHP、看板などに使用されているゴールドパートナーといわれるスポンサー企業にも影響が出ており、1社あたり6年間の契約料は約150億円とされ、損害賠償が発生する可能性もあります。

では、なぜ撤回したのでしょうか?その理由や所在は果たしてこのままでいいのでしょうか?著作権を守る “賢人”、ファーイースト国際特許事務所の平野泰弘所長と【ふかぼり】ました。

佐野さんのデザインは去年11月に行われた審査で公募による104作品の中から選ばれました。それが先月発表された原案とされるデザインです。

その後「商標登録に類似」したものがあることがわかり、審査委員会は佐野さんにデザインの修正を依頼。さらに今度は「躍動感が薄まった」として再修正を佐野さんに依頼します。

平野さんは最初に商標登録で似たものが見つかった時点で佐野さんのデザインは対象から外すべきと指摘。さらに審査の流れそのものが偏った選考になっていたのでは、としています。

そして平野さんが最も問題視するのは、原案の展開例として佐野さんが審査委員会に提出した画像です。これは転用元の写真があり、佐野さんはネットからの盗用と認めています。この行為は明らかに違法だと平野さんは指摘します。違法行為を認めた時点で佐野さんを「失格」と判断しなければならないのに、組織委員会の撤回の理由は不明のままです。

では、今回の問題の責任はどこにあるのでしょうか?

スポーツ政策の “賢人”、東京都で2016年東京オリンピック招致課長を務めた鈴木知幸さんは、新国立競技場の問題と同じ構図を感じるといいます。オリンピックを運営していくための組織委やJOCのマネジメント能力が足りていないとの指摘です。

では、今後エンブレム問題はどう取り組むべきなのでしょうか?

組織委員会は公募で決めるとしています。そこで平野さんは「制作過程を全て開示する」「違法性をチェック出来るようにすること」とデザイン公募の方法を提案しています。審査を厳密にすることで決定まで時間はかかりますが、しっかりと立て直す必要があるのです。

- 2015年9月1日(火)

- ホテルオークラ本館、歴史に幕

きのう53年の歴史にいったん幕を下ろしたホテルオークラ本館。

数多くの著名人が利用し、その内装や装飾などは

“ジャパンモダニズムの最高傑作”として海外からも高い評価を得ています。

ホテルオークラといえば、帝国ホテル、ホテルニューオータニと共に「ホテル御三家」と呼ばれ日本ならではの“おもてなし”で、日本の最高級ホテルと位置付けられてきました。

しかし、そんな日本のホテル業界に海外から“黒船”が攻めてくることになります。

それが、「第1次ホテル戦争」と呼ばれる1990年代からの外資系ホテルの進出です。

充実した設備や各自の特色を前面に出したサービス…

これらのホテルの進出により、日本は“世界基準のサービスやデラックス感”を知ることになったのです。

さらに第2、第3と続く外資系ホテルの攻勢。

日本を訪れる外国人の増加や、2020年の東京オリンピックに向けて高級ホテルの需要もさらに高まっていきますが、「御三家」ホテルには大きな課題がありました。

それは“部屋の広さ”の問題です。

外資系ホテルのスタンダードな部屋の広さが、およそ50平方メートルなのに対して「御三家」の部屋はおよそ30平方メートル。

内装などをリニューアルしても、部屋を広くすることはできません。

年間370軒以上のホテルを利用する、ホテル評論家の瀧澤(たきざわ)信秋さんは宿泊する以上、部屋の広さが快適さにつながり

外資系ホテルの部屋の広さに対抗するために、ホテルオークラは本館の建て替えに踏み切ったのではないかと指摘します。

さらに滝澤さんは、今後日本のホテルが世界中で展開する外資系ホテルに対抗するためには、“他にはないコンセプト作り”が重要になってくるといいます。

これからも多くの人に愛されるホテルとして、どんなコンセプトを打ち出していくのか…

新しいホテルオークラ本館は2019年にオープンの予定です。