『いのちのとりで』

2024.10.26更新

報道・情報

第33回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品(制作:KTS鹿児島テレビ)

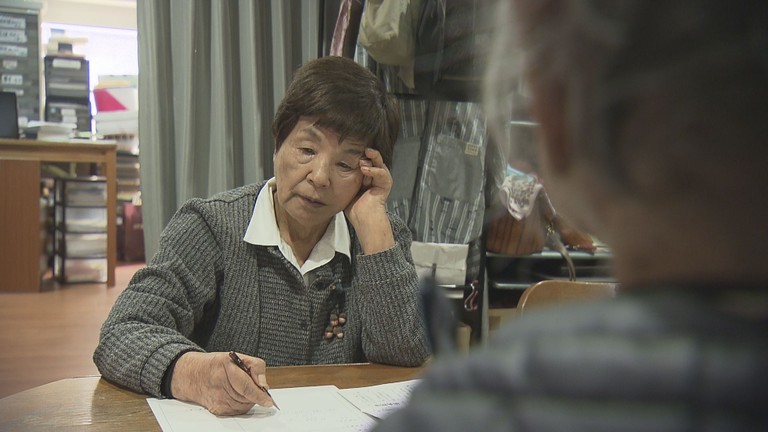

相談を受ける祝迫加津子さん

『いのちのとりで』

<11月2日(土) 26時45分~27時45分>

生活保護費引き下げ、問題の核心に迫る

国が引き下げた生活保護費を巡って「最低限度の生活さえできない」と生活に困った人たちが訴え、その叫びを裁判所が認めた。しかし心からの笑顔はない。関係者の一人は口を開いた。「生活保護はたった一握りの人の問題ではない。最低限度の生活の権利が侵されていることを知ってほしい」。鹿児島テレビのカメラが問題の核心に迫っていく。拾い集めた声なき声、揺れる“いのちのとりで”から、今の社会を見つめてみた。

生活保護費引き下げ問題、その奥底に潜むのは何か―、 拾い集めた声なき声は社会の在るべき姿を映し出す

“顔を映さないでください。困ります”。カメラを向けると激しく拒絶する・・・、鹿児島で生活保護を受給する人たちだ。生活保護を受ける恥ずかしさ、もらうことでの差別や偏見、さまざまな思いが交錯していた。そんな中、勇気を出して一人の女性が応えてくれた。「生活保護費が引き下げられて生活は大変です」

生活保護を利用する70代の女性

今、全国各地でこの生活保護費の引き下げを巡って裁判が相次いでいる。2024年1月、鹿児島では国の違法性が指摘された。鹿児島テレビのカメラがその深層へ向かう。

夫の病気をきっかけに生活が困窮した女性。生活保護を引き下げられ苦しい生活の中にいた。水俣病と認められた女性は、一時金を収入と認定され生活保護を打ち切られたという。切実な現実が見えてくる。群馬・桐生市では、行政のひどい対応が明らかになった。生活保護制度そのものを否定する声も相次ぐ。“働かざる者食うべからず”“恥だ”“不正が横行している”。しかし不正受給は0.36%と1%にも満たない。生活保護に潜む根深い差別意識があった。

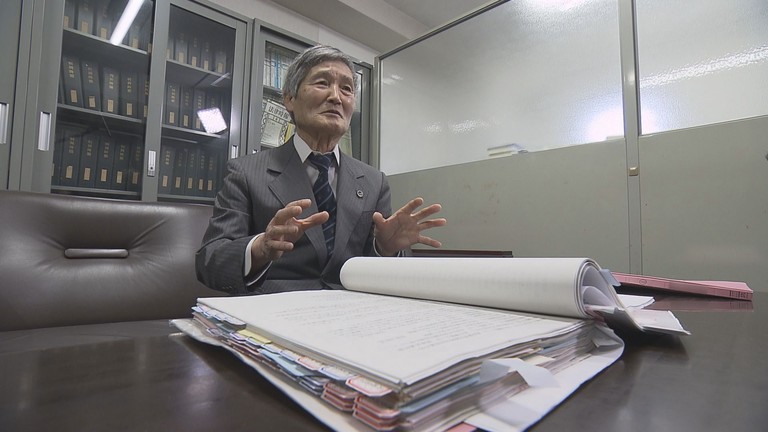

生活保護費引き下げ訴訟に取り組む増田博弁護士

生活保護費引き下げ訴訟(鹿児島地裁・2024年1月)

15年以上生活保護の現場にいた専門家は「生活保護の根本にある差別的な考え方“スティグマ”が、生活保護の在り方をゆがめている」と指摘する。生活保護が必要な人で、受け取っていない人は800万人にも上っていた。1950年に制定された生活保護法。当時の厚生省の役人は語る。「生活に困窮した者を国が全て平等に保証する、画期的なものだった」。それは敗戦で貧しい日本の中で作られた「崇高な法律」だった。鹿児島市の81歳の女性は、支援を続けて18年が経つ。「もっと優しい社会になってほしい」。“いのちのとりで”が揺れていた。

ディレクター・領家卓裕(鹿児島テレビ 制作部)

「“まさか生活保護をもらうなんて思ってなかった”“もどかしい”。生活保護利用者が語る言葉は、国民の権利という本来の役割とはかけ離れたものであることを象徴しているものでした。1950年に制定された生活保護法は、不正受給や自治体の不適切な対応など、さまざまな事案が起きる中でも改良されることはなく、長い年月をかけて差別と偏見だけが国民にすり込まれていました。そんな現状を憂い活動をしているのは、81歳の支援者に80歳の弁護士。高齢の2人が、生活に困っている人を救う最前線にいることをすごいと思うと同時に、他者に関心を持たない時代になっていることを痛感しました。今回取り上げた生活保護を巡る問題はごくわずかにすぎません。原則、車の保有が認められないことも、車社会の鹿児島では大きな問題のひとつです。また年金との関係や制度・申請の複雑さなど、挙げたらキリがありません。少しでも生活保護のことを知るきっかけになればと思います」

【番組概要】

- 第33回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品『いのちのとりで』(制作:KTS鹿児島テレビ)

- ≪放送日時≫

- 11月2日(土) 26時45分~27時45分 ※関東ローカル

- ≪スタッフ≫

-

語り:山田孝之

プロデューサー:四元良隆

ディレクター:領家卓裕

取材:小鍜治宏将

撮影:西村智仁

VE:西村侑祐

題字:川原夢世

デザイン:松田章吾、横山彩夏

編集:赤井修二

音響効果:渡辺真衣

MA:濱田 豊、城間美里

構成:岩井田洋光

掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。