2019.10.4更新

第28回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品

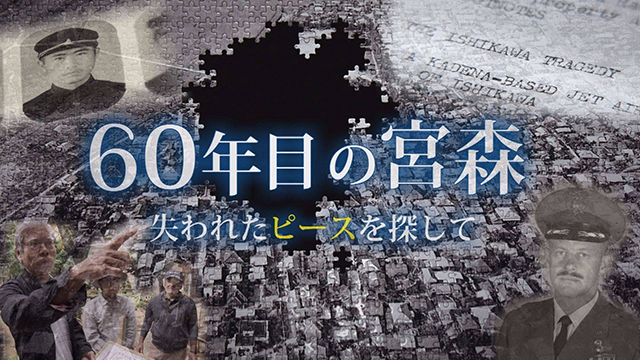

60年目の宮森 ―失われたピースを探して―

11月22日(金)27時10分~28時05分

事故の記憶、そのパズルを埋めていく思いを追った

1959年6月30日、沖縄県、現在のうるま市にある「宮森小学校」に、米軍のジェット機が墜落する事故が起きた。

事故は18人の死者と200人余りの重軽傷者を出し、戦後の沖縄の歴史で最大の被害を出した航空機事故となった。

その事故から、今年で60年。

番組では事件を風化させまいと立ち上がった当時の「宮森小学校」の在校生たちが、事故の「記憶」を「記録」する活動に密着。

当事者の声から、事故後の惨状、そしてその後の人生に与えた影響を明らかにしていく。

かつて米軍のジェット機が墜落した小学校の生徒が奔走する

石川・宮森630会事務所外観

番組の主人公は事故を風化させまいと立ち上がった、当時小学生だった3人の男性たち。事故が起きた6月30日を忘れないという思いを込めて、自らを「石川・宮森630会」と名付けた彼らは、事故の体験者から証言を聞き「記憶」を「記録」しようと活動している。630会では、事故を体験した一人一人の記憶はみなそれぞれ違っていると考える。当事者たちの声からは、事故後の惨状、そして事故がその後の人生に与えた影響が見えてくる。「記録」は証言集として残し、60年の今年は4冊目になる証言集の制作を目指す。

630会は、事故の体験者やその家族などすべての関係者からの証言を残したいと奔走するが、事故から60年経っても未だに癒えぬ心の傷を抱え、口を閉ざす当事者や遺族は多い。自身も体験者である630会でさえ、活動するごとに自らの心の傷を開くことになり、葛藤する思いを抱えている。

さらに事故から60年を過ぎると、すでに亡くなった当事者も多く、証言は思うようには集まらない。事故のあとから行方の分からなくなった同級生もいる。その行方を追った630会は、再び活動の意義について考えることになった。

石川・宮森630会のメンバー

左から)稲福晃、久高政治、伊波洋正

事故を起こしたアメリカ軍は、事故をどう記録していたのか。630会はアメリカ軍側の資料を国内外から収集し翻訳した。通常25年をめどに公開されるアメリカの公文書だが、アメリカの空軍基地で未だに非公開とされている資料がありそれも入手した。その資料をひもとくと、事故直後には明らかにされなかった事故の原因が詳細に記されていた。

事故機を操縦していたパイロットは、墜落前にパラシュートで脱出し難を逃れた。彼は今どこで何をしているのか、その後の行方を追ったアメリカでの取材でも、新たな事実が明らかになる。

事故から60年の時を経て明らかになる事実がある一方、すでに聞くことができない体験者の証言があることを活動を通して知る。当時小学生だった630会の、今の思いを追う。

事故が起きた1959年の6月30日、沖縄テレビは開局の4カ月前だった。しかし事故の現場には研修中だった報道カメラマンが駆けつけ、カメラを回した。

米軍統治下の沖縄で事故現場は米軍が規制していた。

カメラを回していることを米軍の憲兵に気づかれ、フィルムを出すよう迫られたカメラマンは、とっさの機転で未使用のフィルムを渡し、映像を守った。

事故のすさまじさを映し出した映像と、現場に駆けつけたカメラマンのインタビューを交え、60年前のジェット機事故を現在に伝える。

コメント

ディレクター・松本早織(沖縄テレビ 報道部)

「事故から60年が経って明らかになる事実がある一方、遺族や体験者は高齢化してすでに聞くことができない証言も多くなっていくことを取材を通して痛感しました。630会の活動について久高会長は“体験者が誰もいなくなった時に事故が忘れ去られないためのものだ”と話しています。記録を残さなければ事故が風化してしまうという使命感の一方で、証言者の心の傷に触れることへの葛藤を番組を通して知ってもらい、事故について、そして630会が記録した証言に触れるきっかけになってほしいと思います」

番組概要

- タイトル

- 第28回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品

『60年目の宮森 ―失われたピースを探して―』(制作:沖縄テレビ)

- 放送日時

- 11月22日(金)27時10分~28時05分

- スタッフ

-

- プロデューサー

-

- 山里孫存

- 末吉教彦

- ディレクター

-

- 松本早織

- 土江真樹子

- 撮影

-

- 祝三志郎

- 新垣隆雄

- 編集

- 祝三志郎

- 構成

- 松石泉

- ナレーション

- 前原信一

※掲載情報は発行時のものです。放送日時や出演者等変更になる場合がありますので当日の番組表でご確認ください。