|

1.ご支援いただいたプロジェクトの概要

|

2.プロジェクトの背景

①要旨

アンゴラは、ダイヤモンドや石油の資源によって急激な経済成長を遂げ、「緊急」の段階から「開発」の段階へ移行しています。この経済成長を後ろ盾に、アンゴラ政府は、ミレニアム開発目標達成のための積極的な姿勢を持ち、2007年には「子どものための国家評議会」を設立し、子どもの生存、発達、そして保護のための様々な取り組みを始めています。

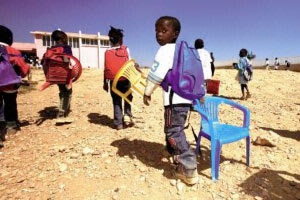

アンゴラは、ダイヤモンドや石油の資源によって急激な経済成長を遂げ、「緊急」の段階から「開発」の段階へ移行しています。この経済成長を後ろ盾に、アンゴラ政府は、ミレニアム開発目標達成のための積極的な姿勢を持ち、2007年には「子どものための国家評議会」を設立し、子どもの生存、発達、そして保護のための様々な取り組みを始めています。初等教育の純就学数は2000年の130万人から2005年には490万人に増加しました。この傾向は、初等教育、中等教育、高等教育のどのレベルにおいても見受けられます。しかし、中退者の割合(14%)、留年者の割合(16%)は依然として高く、修了者の割合は36%と低い状況です。2006年、教育省とユニセフは、初等・中等教育へのアクセス拡大のための教育改革に協同して着手し、教育の質向上のため、全学年のカリキュラムの見直しをはかりました。さらに、学校を変化の中心ととらえ、水や衛生設備の整備はもちろん、HIV/エイズやジェンダーに関する特別な授業を含むカリキュラムを持つ学校建設を継続して行っていくことを決めました。

国内のHIVの感染率は2.1%とされていますが、HIV感染率が高い近隣諸国と国境を接する地域などでは、感染率が10%以上と言われています。15歳の子どもの半数以上は性体験があり、早期出産やHIV感染などの危険に晒されています。

ユニセフは、HIV検査とカウンセリングが重要な対策の一つと考え取り組みを強化しています。2004年に10施設しかなかった検査クリニックを全国で130以上に増やし、検査とカウンセリングを行えるようにしました。また、5つの移動式クリニックを整え、Cunene、Benguela、Moxico、Lunda Sul、Kuando Kubangoの州の人びとが検査を受けられるようにしました。母子感染予防のためのサービスができる施設は、2004年に2施設のみでしたが、40施設以上に増加しました。また、抗レトロウィルス薬治療へのアクセス数は、2004年の700人から2007年には10,000人に増加しています。しかし、110、000人がいまだに治療にアクセスできない状況にあり、さらなる取り組みの拡大が必要とされています。

この国の人口の56%が18歳以下の子どもです。女性1人に対し子どもが7人いることになります。これは世界で最も高い割合となっており、アンゴラの高い死亡率と高い出生率によるものといえます。アンゴラでは、多くの子どもが学校に通うことができていません。深刻な課題のひとつとなっているのが、HIV/エイズの問題とHIV/エイズが子どもたちの生活、そして教師に及ぼす影響についての問題です。ユニセフは、「HIV」が子どもの学業の修了や就学率に影響を及ぼすのを防ぐため、学校に行っていない子どもを対象に、HIV/エイズの予防を含め、健康で責任ある生活をするためのライフスキルを身につけるためのプログラムを実施しています。

アンゴラでは、15歳の子どもの半数以上が性体験があり、以下のような様々な要因で、子どもたちはHIVに感染するリスクが高い状況に置かれています。

- 傾向:世代間を越えて複数の相手と性交渉を持つ傾向があり、若者の23%が、過去3ヶ月以内に、複数の相手と関係を持ったと報告されています。

- 避妊用具の使用率の低さ:若者のコンドームの使用率は、行きずりの相手との場合で55%、信頼している相手との場合は37%、結婚している相手との場合では19%とさらに低くなっています。

- 危険性に対する認識の低さ:自分自身がHIVに感染する危険性があると認識している若者は9%しかいません。

- IVに関する知識の不足:若者の90%が基礎的な予防策を挙げることができず、女性の55%は妊娠中にHIVが母子感染する可能性があることを知りません。

- 女性の低い社会地位:女性の地位が社会的、経済的に低く、お金や贈答物のために性行為をする慣習があります。

- 情報の不足:若者を対象とした性やリプロダクティブヘルスに関する情報が不足しています。これに対し、ユニセフ・アンゴラ事務所はアンゴラ政府と協力し、アンゴラの若者の権利への理解を促すため、「教育とHIV/エイズ」の分野に重点を置いた取り組みを行っています。

- 性感染症とHIV/エイズ対策のための国家戦略プラン(2007ー2010)

- 迅速な評価・分析・実施のための計画

>2006年 HIV/エイズの子どもへの影響に関する基本ガイドラインの策定

>2007年 HIV/エイズ感染予防における国家広報戦略の始動

3.ご支援による活動内容と成果

【プロジェクトの目標】

就学者数の増加のための教育プログラムと、HIV/エイズに罹るリスクの高い若者を対象としたライフスキル教育やHIV/エイズ対策プログラムを通じ、学校に通っていない150,000人の子どもをHIV/エイズをはじめとする様々なリスクから守る。

1) 2008年までに、初等教育学校への登録率を75%まで増やし、非就学の若者の80%を対象にライフスキル教育を実施

2) 政策展開の立案、カリキュラム開発の支援

3) 女児教育の強化のための教授法に関する研修の実施

4) HIV/エイズ問題への取り組み・・・子どもの死亡率の削減、母子保健の改善、HIV/エイズ、マラリア、他の性感染症対策にも関連

1) 2008年までに、初等教育学校への登録率を75%まで増やし、非就学の若者の80%を対象にライフスキル教育を実施

2) 政策展開の立案、カリキュラム開発の支援

3) 女児教育の強化のための教授法に関する研修の実施

4) HIV/エイズ問題への取り組み・・・子どもの死亡率の削減、母子保健の改善、HIV/エイズ、マラリア、他の性感染症対策にも関連

【活動内容】

①HIV/エイズと若者

◆全国の中学校を対象としたHIV/エイズキャンペーンの実施

・ 8,000人の教師を対象にした研修⇒2週間の教育実習

・ HIV/エイズに関する教科書120万部作成⇒生徒に配布

・ 演劇会の開催(全国)

◆クラブ活動の実施

HIV/エイズキャンペーン後も、HIV/エイズ予防のメッセージが継続して子どもたちに届けられるために、子どもの主体性と創造性を促すクラブ活動を実施する。

クラブ活動の目的:

1. ピア・エデュケーション(同世代の子ども同士が情報をシェアし合うこと)を通じてHIV/エイズ予防のメッセージを発信し続けること

2. 学校内での偏見や差別と立ち向かうこと

3. ジェンダーの平等を促進すること

4. 奉仕活動を通じて学校に通っていない子どもに対してもメッセージを発信すること

クラブのサポート体制

クラブの研修

2007:10ヶ所の郡から集まった先生や生徒に対して、ピア・エデュケーション、HIV、ジェンダーに関するトレーニングの実施。

2008:NGOのGTO (group de teatro deprimido)が主催するシアターフォーラムでの研修を継続的に実施。(※GTOとは、ユニセフと教育省が実施した2005年度HIV/エイズ学校演劇会で入賞した生徒たちのグループにより構成された団体。)

・ 8,000人の教師を対象にした研修⇒2週間の教育実習

・ HIV/エイズに関する教科書120万部作成⇒生徒に配布

・ 演劇会の開催(全国)

◆クラブ活動の実施

HIV/エイズキャンペーン後も、HIV/エイズ予防のメッセージが継続して子どもたちに届けられるために、子どもの主体性と創造性を促すクラブ活動を実施する。

クラブ活動の目的:

1. ピア・エデュケーション(同世代の子ども同士が情報をシェアし合うこと)を通じてHIV/エイズ予防のメッセージを発信し続けること

2. 学校内での偏見や差別と立ち向かうこと

3. ジェンダーの平等を促進すること

4. 奉仕活動を通じて学校に通っていない子どもに対してもメッセージを発信すること

クラブのサポート体制

- 研修:中学校の校長全員と各学校から教師一人が参加

>学校関係者のHIV/エイズへの知識を深め、また予防活動の必要性や生徒たちの自主的な活動を促進するための意識を高める。 - 活動マニュアル(*教育省とユニセフが共同して開発)

>クラブの資材:クイズ、演劇、ディベート、ゲーム、歌、詩、マーチなどのあらゆる種類の活動の提案

>ライフスキル教育:非就学の青少年へのライフスキルに関するメッセージの拡大を確実にするコミュニティでの奉仕活動の提案

クラブの研修

2007:10ヶ所の郡から集まった先生や生徒に対して、ピア・エデュケーション、HIV、ジェンダーに関するトレーニングの実施。

2008:NGOのGTO (group de teatro deprimido)が主催するシアターフォーラムでの研修を継続的に実施。(※GTOとは、ユニセフと教育省が実施した2005年度HIV/エイズ学校演劇会で入賞した生徒たちのグループにより構成された団体。)

【成果】

2006年12月時点で、全国の250の中学校で471のHIV/エイズとジェンダークラブが存在します。メンバーの数は16,700人(男子9,300、女子7,400)です。クラブの活発な活動(演劇、スピーチ、ディスカッション、音楽、ゲーム、スポーツ、詩など)を通じて、全国18の郡で少なくとも350,000人の中学生たちにリーチできました。報告によると、クラブの半数がコミュニティで演劇を通じた活動を行っており、学校に通っていない多くの若者にも情報やメッセージを伝えることができました。

2006年12月時点で、全国の250の中学校で471のHIV/エイズとジェンダークラブが存在します。メンバーの数は16,700人(男子9,300、女子7,400)です。クラブの活発な活動(演劇、スピーチ、ディスカッション、音楽、ゲーム、スポーツ、詩など)を通じて、全国18の郡で少なくとも350,000人の中学生たちにリーチできました。報告によると、クラブの半数がコミュニティで演劇を通じた活動を行っており、学校に通っていない多くの若者にも情報やメッセージを伝えることができました。さらに、全国的なHIV/エイズ音楽祭が開催され、各中学校のクラブからも積極的な参加が見られました。生徒たちのモチベーションを高めるため、HIV/エイズについてのメッセージをどのように発信するかについてアイディアを発表する機会を提供しました。全国規模の行事だったため、学校に通っていない子どもにリーチすることが可能になりました。最終的には、就学の有無に関わらず、延べ600,000人の若者にリーチすることができました。

2008年、モニタリングシステムを設け、機能的なクラブ活動の実施について、モニタリングと評価の実施を始められつつあります。

活動内容のまとめ:

- 18県にあるHIV/エイズとジェンダークラブ設立支援

- 推定350,000人に達するとされるクラブ会員とのピア教育活動の支援

- 地元のコミュニティにおける劇場の支援

⇒活動を通して非就学の若者、およそ47,000人にリーチ - アンゴラ全18県にて地方自治体のHIV/エイズに関する音楽祭の実施

- 全体で推定600,000人の若者にリーチできるように、通常のクラブ活動の延長として、メディアを通じて、世界エイズデーと同時期に全国規模の音楽祭を開催

- 3県で若者の需要と将来の願望に関する報告書の作成を支援

「若者を対象とした活動、とくに『予防』における取り組みを優先的に行うことが重要です。若者へのアプローチは、HIV感染率を低下させることにつながるはずです。若者がリスクの高い行動をとるまえに、賢明な判断ができるための知識を提供する必要があります。」 国家エイズ機関 ドゥシリナ・セラノ博士

【課題】

時間やキャパシティの制約により、クラブ活動への支援を妨げることがありました。ユニセフ・アンゴラ事務所は、教師をはじめとする指導者の人員不足、能力不足の打開が必須と考え、教育省などと共に取り組みを続けて行きます。

「他機関との幅広いパートナーシップを活かしたHIV/エイズに関する啓蒙活動や取り組みを通じて、アンゴラ政府は、若者たちが集まる場所の様々な必要性に対応していくつもりです。」 青少年省代理アルビノ・ダ・コンセイシャオ氏

「他機関との幅広いパートナーシップを活かしたHIV/エイズに関する啓蒙活動や取り組みを通じて、アンゴラ政府は、若者たちが集まる場所の様々な必要性に対応していくつもりです。」 青少年省代理アルビノ・ダ・コンセイシャオ氏

4.将来の活動プラン

プロジェクト資金の一部、29,642.50米ドルは、今後のHIV/エイズやジェンダークラブのピア・エデュケーション、非就学児へのライフスキルに関する活動に使わせていただきます。

①HIV/エイズとジェンダークラブへのピア・エデュケーション

学校の内外で生徒たちの活動を実施するための研修や教材、そして、クラブを活発に保つためには、常に新鮮で興味深い教材を追加していく必要があります。ユニセフは、今後、教育省(政府)が主導で教材の開発や制作ができるようサポートします。

②非就学児へのライフスキル教育

HIV/エイズや生産的な経済活動を含む、若者たちが直面している課題に対し、効果的なライフスキル教育プログラムを展開するために、教育省へのサポートを続けます。非就学の若者にリーチするため、他の国連機関、NGO、そしてアンゴラ政府と協力しながら活動します。

③学習促進プログラム

小学校に一度も就学する機会のなかった若者を対象に学習促進プログラムを設立するため、教育省をサポートします。このプログラムは、識字、数学、非就学の若者向けのライフスキル教育の提供を目的としています。プログラム終了時にテストを受け、合格すると2年生に進級し、進級証明書を受け取ることができます。最終的に、3年間で初等教育修了証書を得ることができる仕組みです。(※通常は6年間)1年に14,000人の若者がプログラムに出席する機会を提供します。2009年の実施にむけて準備を進めています。

④ユース・トゥー・ユースラジオの支援

ラジオ番組の制作を通じて、子どもたちが自分たちの意見、想い、経験を共有する機会を提供するプログラムです。国内11県のユース・トゥー・ユースラジオチームが参加し、子どもたち自らが企画、製作し、放送します。番組は、毎日/毎週放送され、ライフスキルやHIV/エイズに関する情報を提供します。

5.謝辞

アンゴラの若者に教育の機会を拡大するための重要な貢献をしてくださったFNSチャリティキャンペーン様に対し、いま一度、感謝申し上げます。

| このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。 なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 |

|

|